Premiere Proで利用可能な「Frame.io(フレーム・アイオー)」の使い方について、詳しく解説いたします。

動画制作はチームで進めることが多く、効率的なファイル共有やフィードバックがとても重要です。Frame.ioを使えば、遠隔でもスムーズにコミュニケーションが取れ、作業の無駄を減らして高品質な動画を素早く完成させることができます。動画のアップロードや共有、コメントのやり取りなど、初心者でも安心して始められるよう、実際の操作方法を一から丁寧にご紹介します。

今回は、V4の解説となります。レガシー版(旧バージョン)の解説は下記をご覧ください。

1. ワークスペース & ログイン

まずは、Premiere Proに統合されたFrame.ioの基本的な使い方として、「ワークスペース」と「パネルごとのログイン方法」について解説します。

ワークスペースの選択

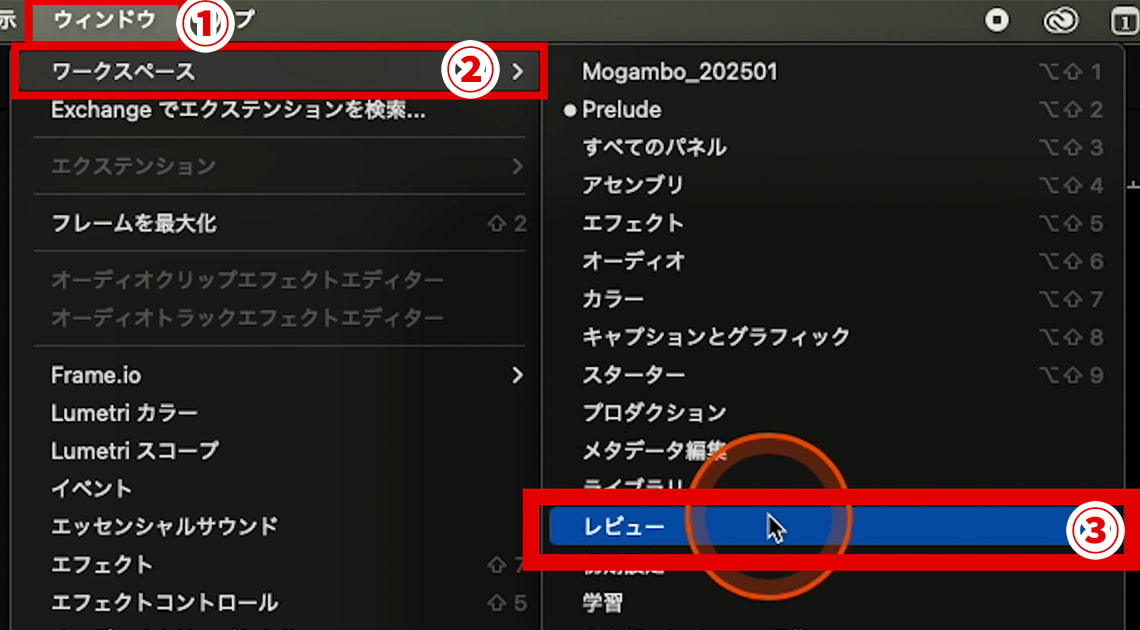

まず、最初にFrame.ioを使ったレビュー作業に最適な「ワークスペース」についてです。

上部メニューの「ウィンドウ」から「ワークスペース」を選択すると、様々なレイアウト設定が表示されます。この中にある「レビュー」を選択してみましょう。

「レビュー」ワークスペースが Premiere Proのおすすめレビューワークスペースとなります。Frame.ioのパネルがない場合は、メニューのウインドウから呼び出しましょう。

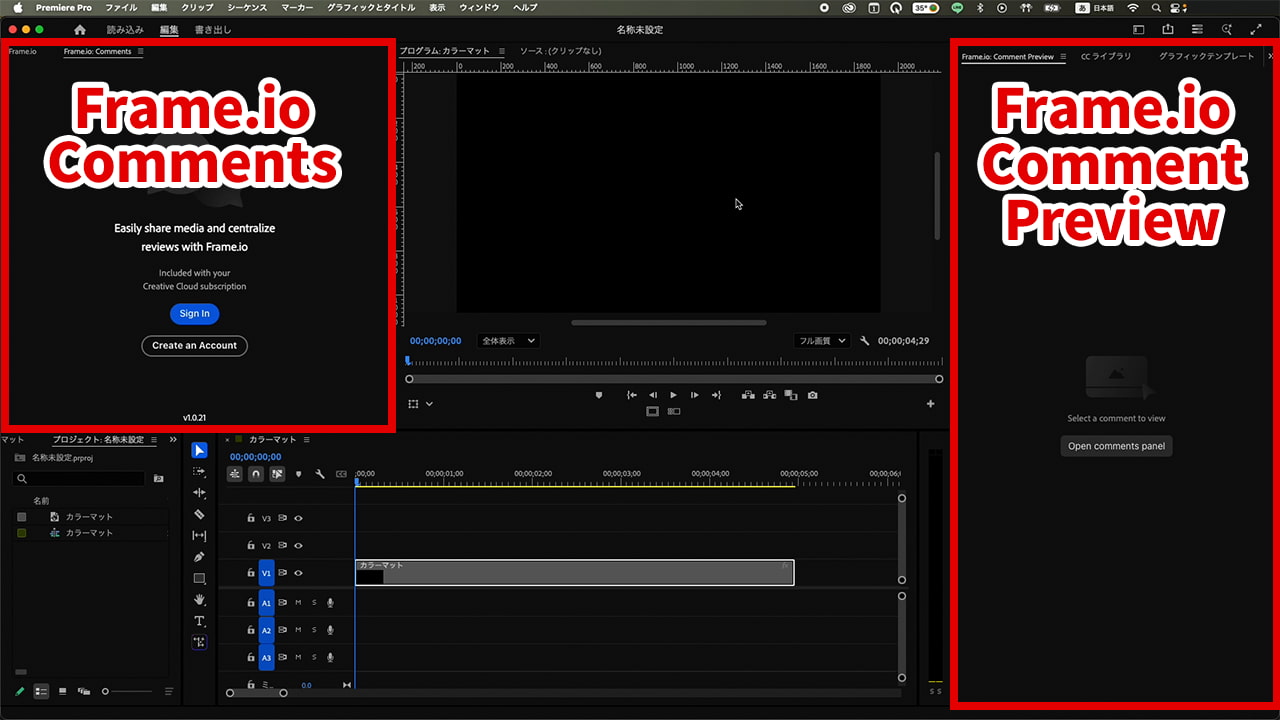

このように、左側にFrame.io Commentsパネル、右側にFrame.io コメント Previewパネルを配置しましょう。2つのパネルの場所は、皆さんの好きな場所にレイアウトしてください。

両方とも同時にパネル表示してる状態が、最も効率的にレビュー作業ができると思います。

Frame.ioにログインする

次にFrame.ioのログイン方法です。

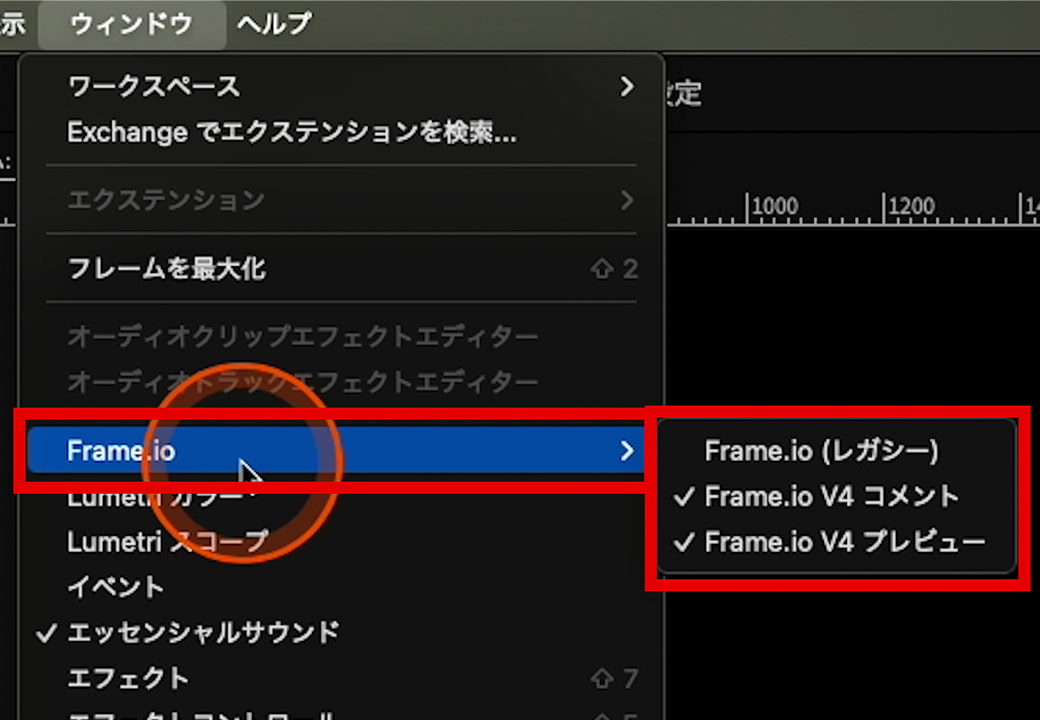

「ウィンドウ」メニューを開くと、中央あたりに「Frame.io」という項目があります。

カーソルを合わせると、3つのメニューが表示されます。

一つ目の「Frame.io(Legacy)パネル」は、レガシー版、つまり古いバージョンのパネルです。

そして、その下にある2つのパネルが、2025年8月時点で最新の新しいV4のバージョンのパネルです。

コメントの確認や書き込みに特化したパネル。

メディアのプレビューに特化したパネル。

これからFrame.ioを積極的に使う方は、基本的に、この新しいV4の「コメント」と「プレビュー」のパネルを組み合わせて使うことをおすすめします。

ブラウザ上でログインする

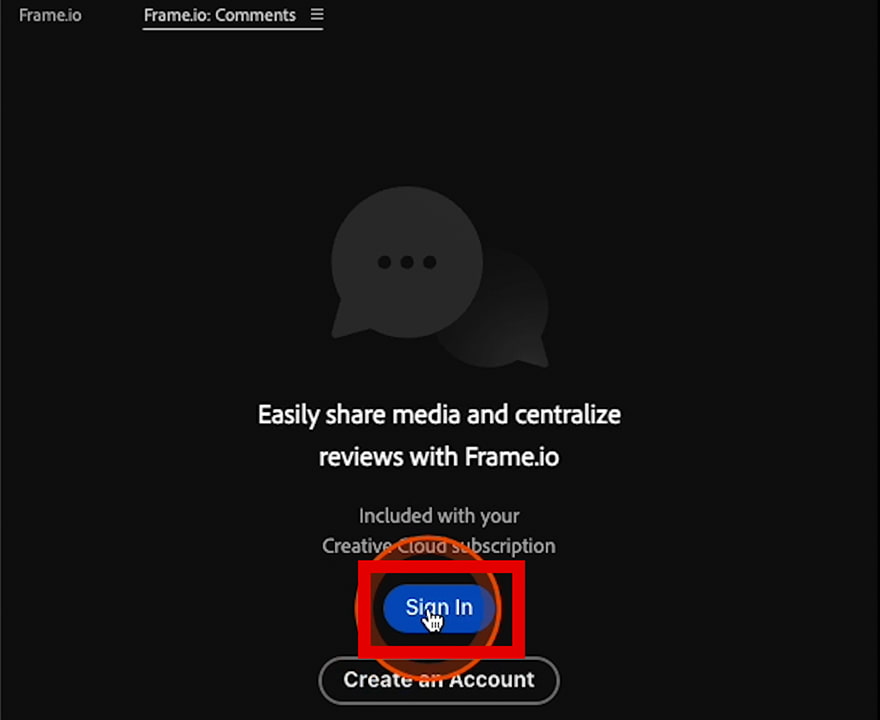

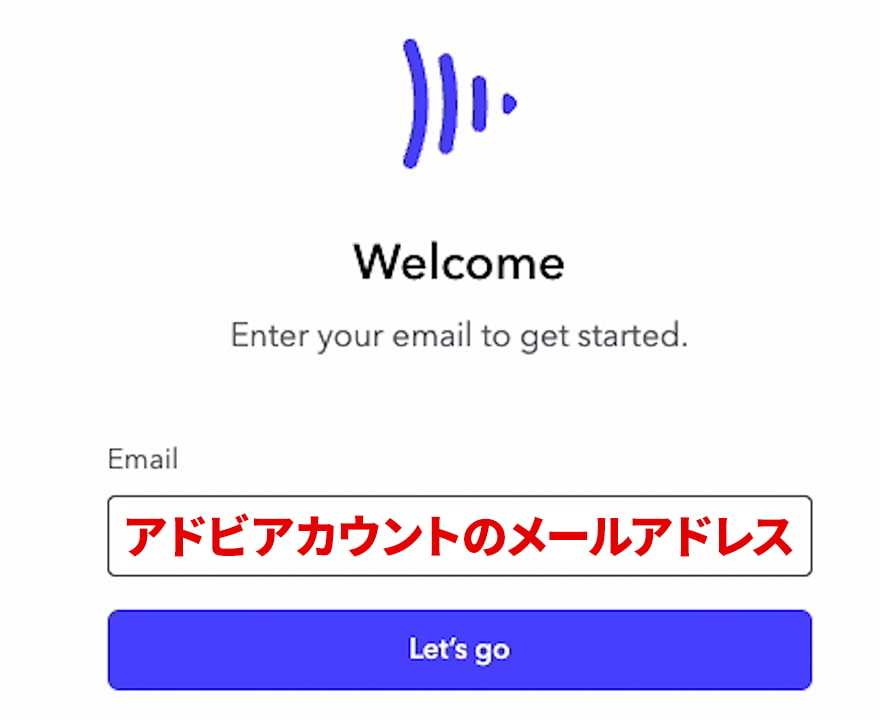

それではアドビアカウントを使ってログインしてみましょう。

サインインボタンをクリックするとウェブブラウザが立ち上がります。

ご自身のアドビアカウントを入力してログインします。

これでFrame.ioを使う準備ができました。

2.動画をFrame.ioにアップロードする

それでは、Frame.ioに動画をアップロードする方法を解説します。

今回は、Premiere Proのシーケンスで動画の編集が完了している、という状態からの手順となりますので、その点ご了承ください。

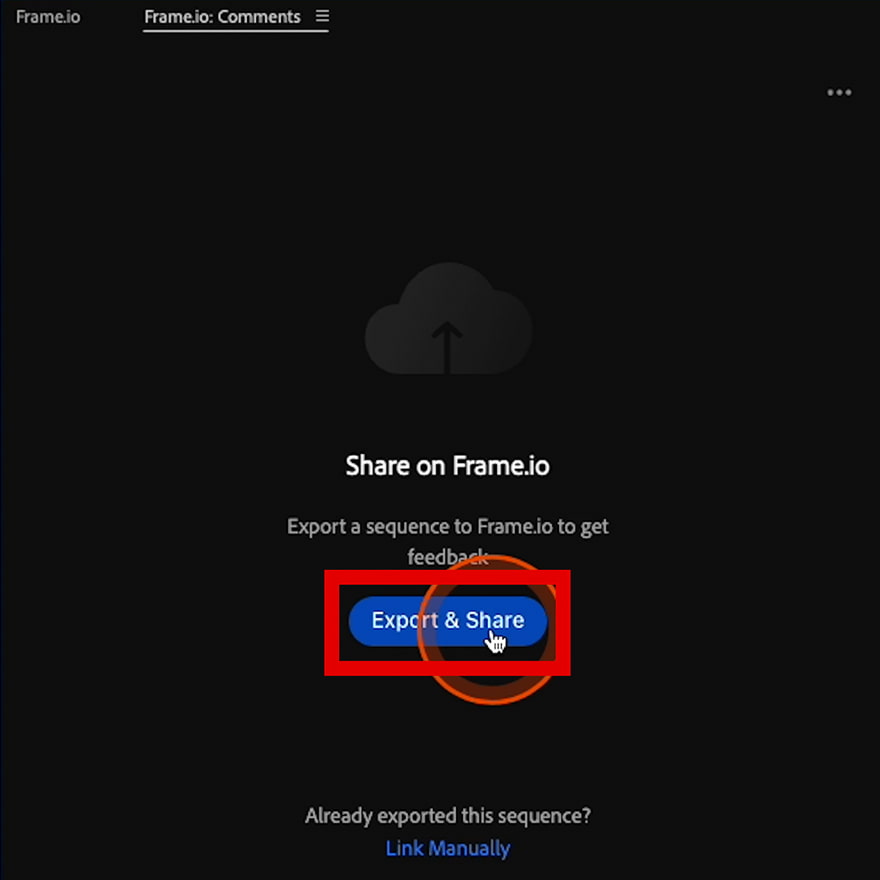

動画完成後

動画が完成したら、「Frame.io コメントパネル」に表示されている、青い「Export & Share」ボタンを押します。

すると、「Export to Frame.io」という設定パネルに切り替わります。

こちらで、書き出す動画のファイル名や保存場所などを設定していきます。

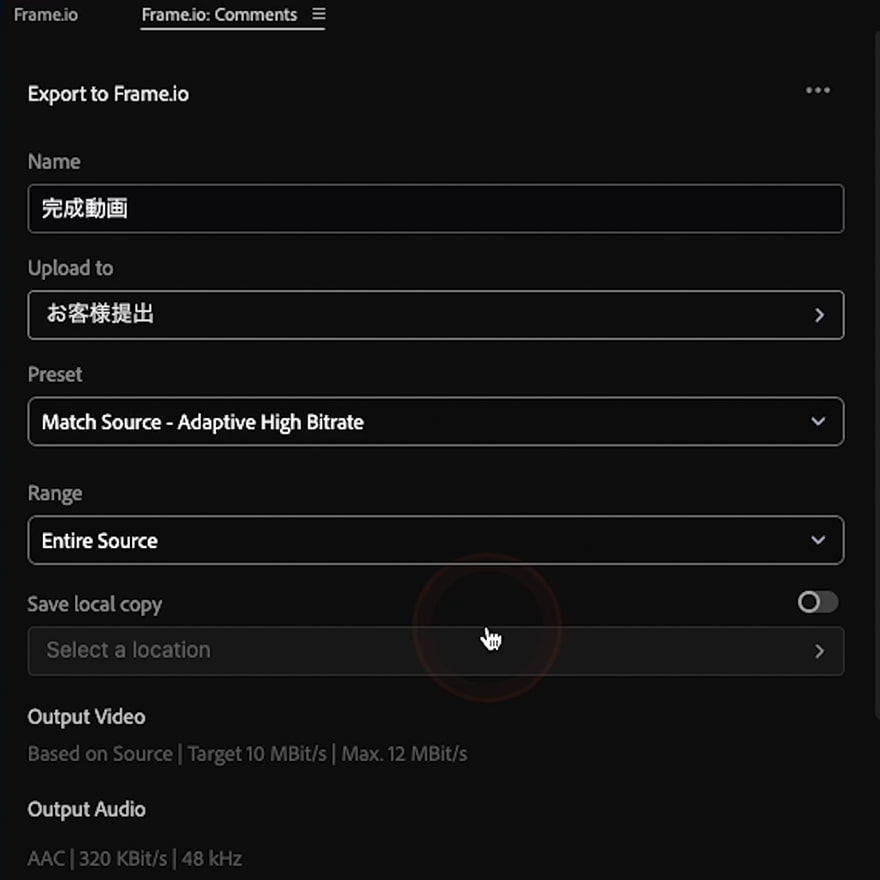

Export to Frame.io 各項目紹介

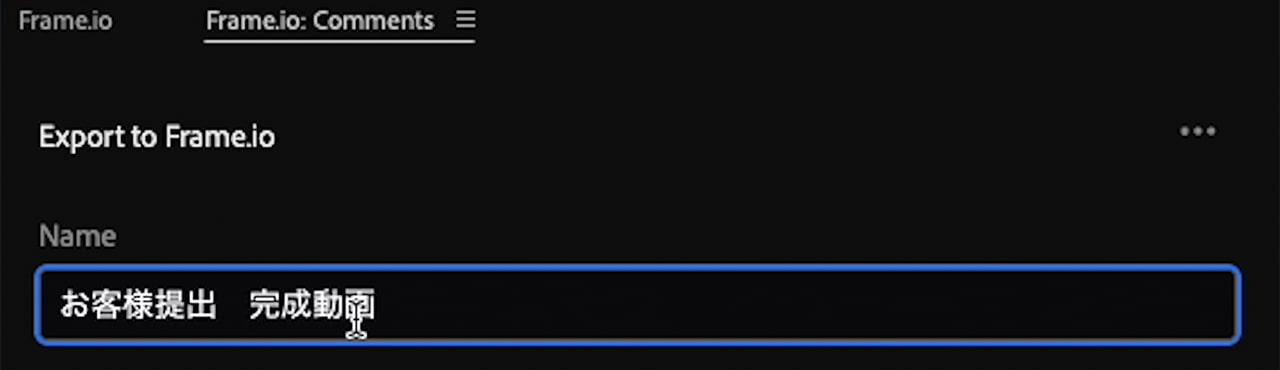

Name

まず「Name」の項目です。

今回は分かりやすいように「お客様提出 完成動画」という名前に変更します。

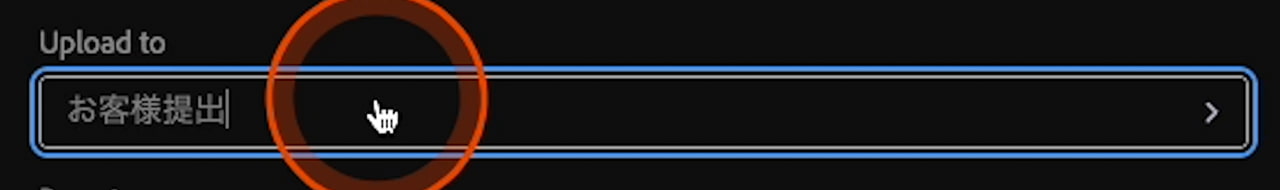

Upload to

次に「Upload to」です。

こちらは、アップロード先の設定です。

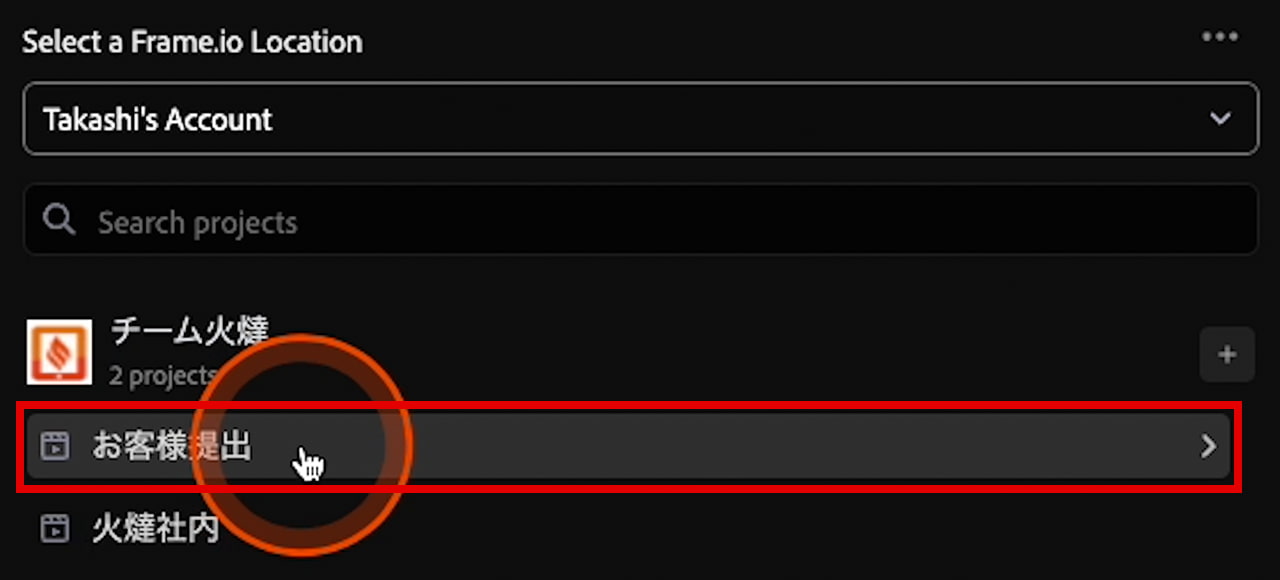

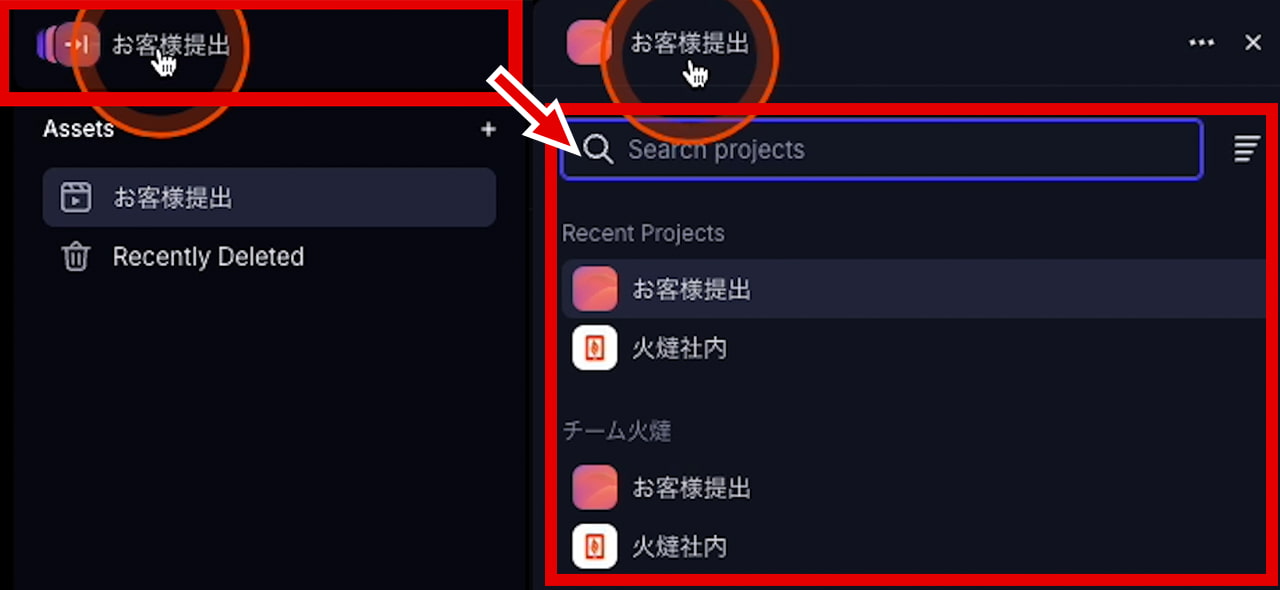

ここをクリックすると、Frame.io上の「チーム」や、その中にある「プロジェクト」が一覧で表示されます。

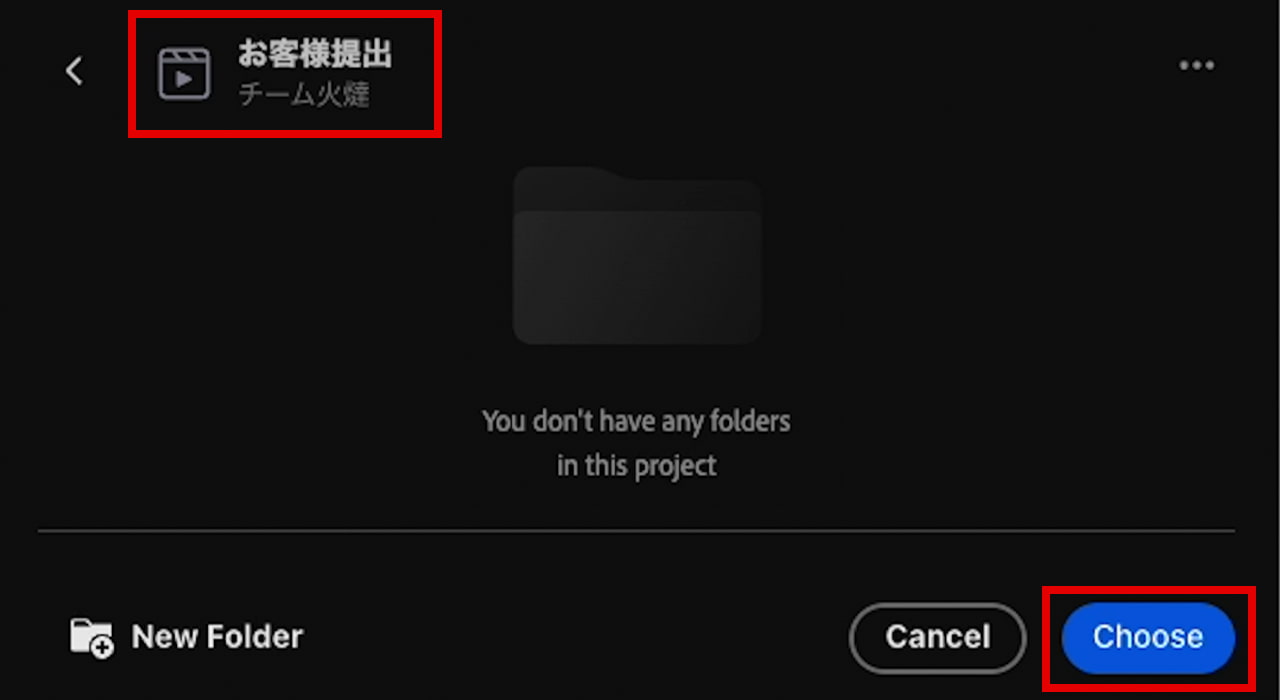

今回は、「お客様提出」というプロジェクトに保存したいので、これを選んで、下の「Choose」ボタンを押します。

これでアップロード先が決定しました。

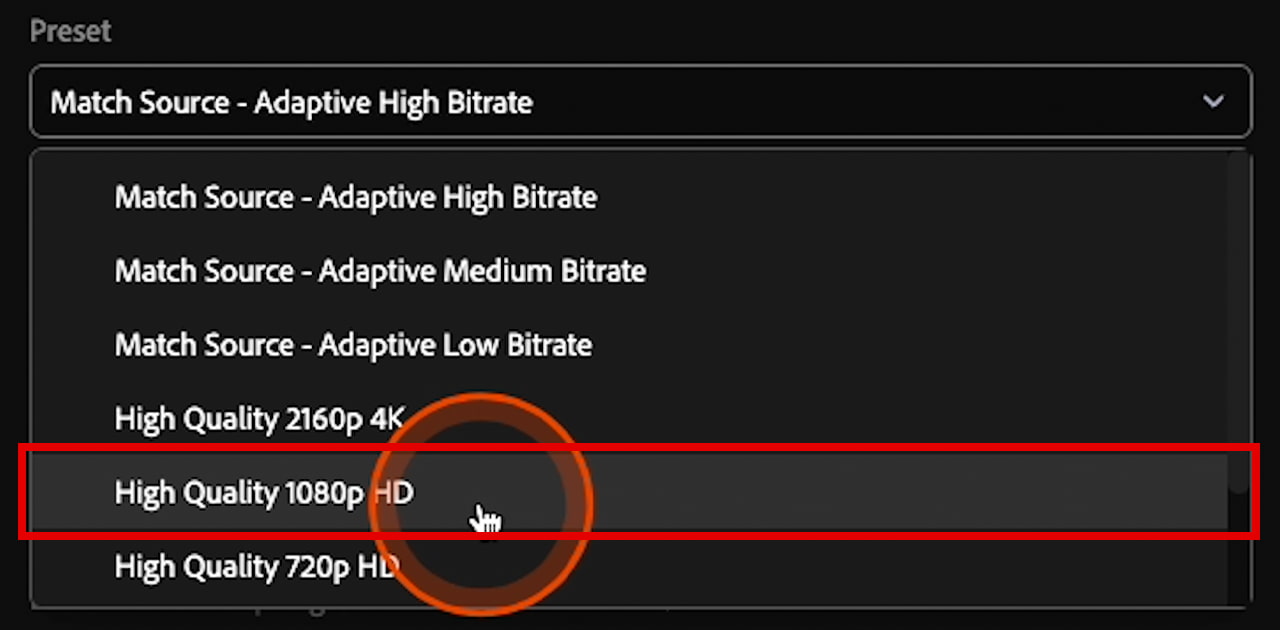

Preset

続いて、「Preset」です。

ここでは動画の画質や解像度を設定します。YouTubeなどの一般的な動画であれば、「High Quality 1080p HD」を選んでおけば問題ありません。こちらを選択します。

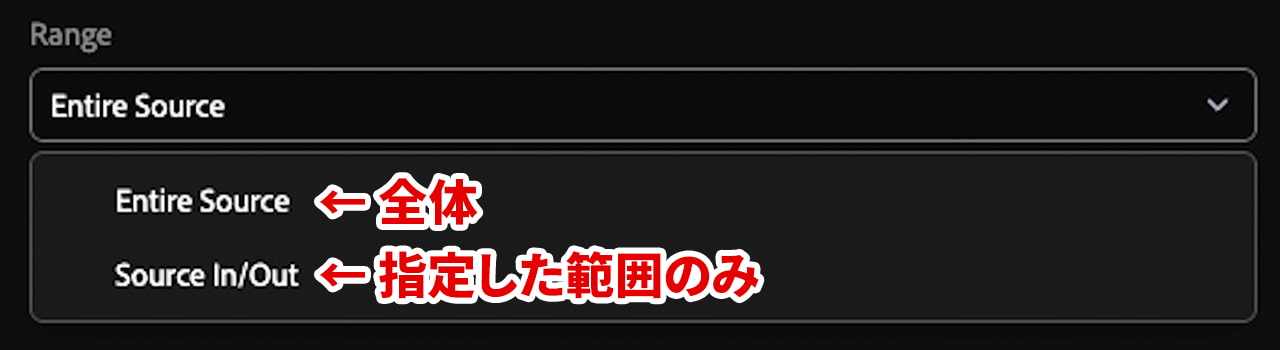

Range

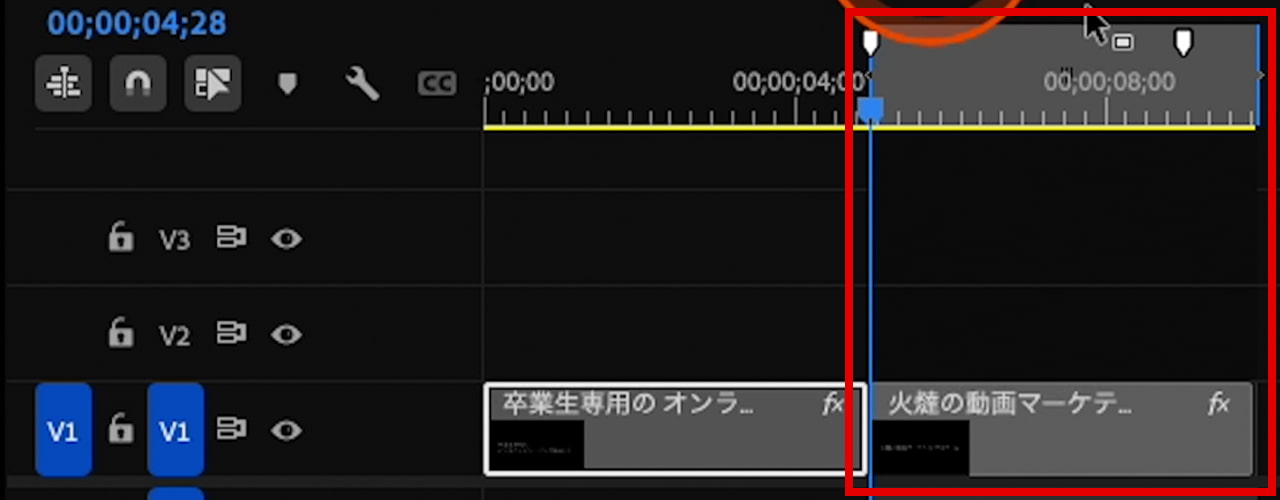

次に「Range」、書き出し範囲の設定です。

基本的には「Entire Source」を選んでください。これならタイムラインにある、クリップの最初から最後までを自動で書き出してくれます。

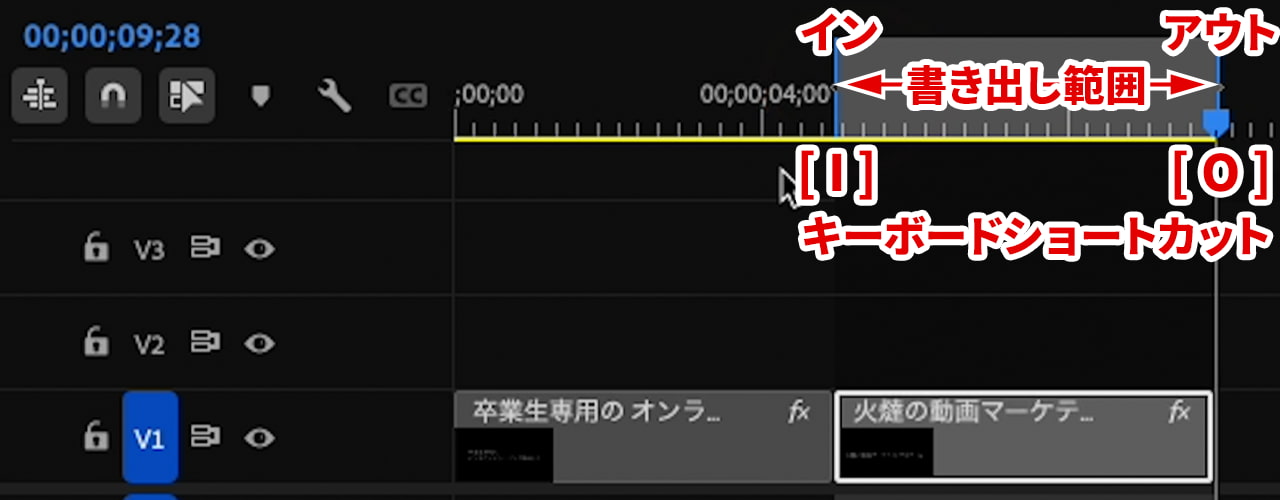

「Source In/Out」は、タイムライン上でイン点とアウト点を指定して、その一部分だけを書き出す設定です。

キーボードの「I」と「O」で範囲を指定すると、その部分だけが書き出されます。

全体を書き出す場合は「Entire Source」を選択してください。

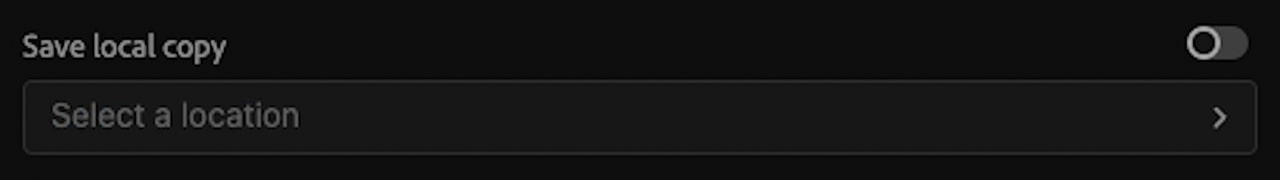

Save local copy

「Save local copy」は、Frame.ioへのアップロードと同時に、お使いのPCにも動画ファイルを保存する設定です。必要に応じてオンにしてください。今回は使用しません。

その他項目

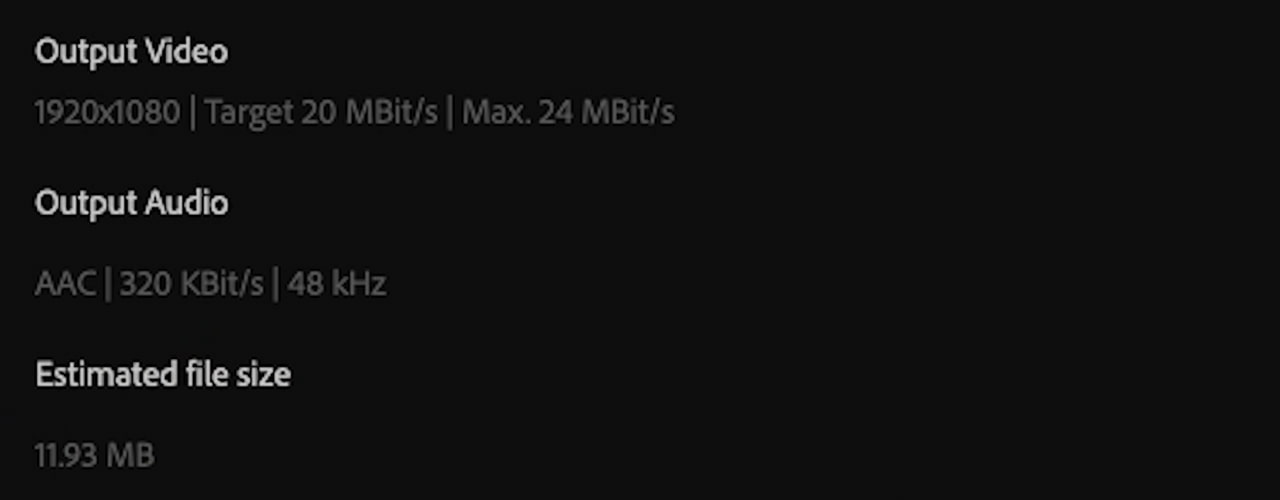

最後に、下に表示される「Output Video」や「Output Audio」の情報、そして予測ファイルサイズを確認します。

書き出し

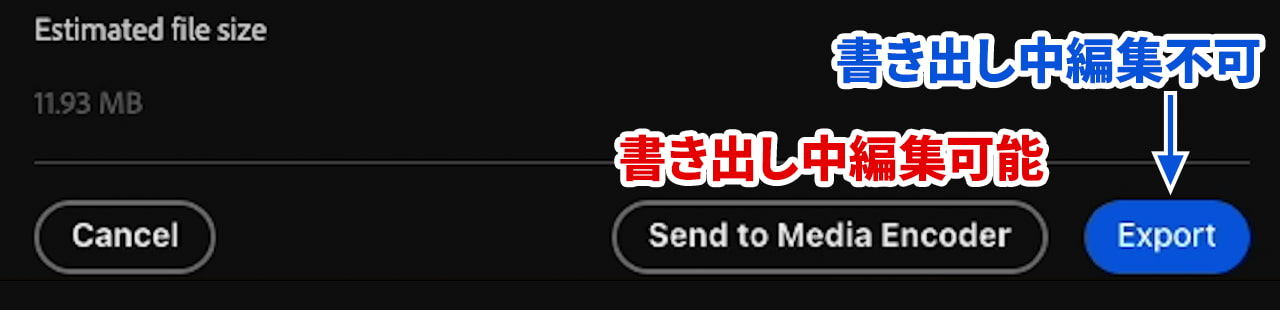

各項目で問題がなければ、下の、「Export」ボタンか、「Send to Media Encoder」を押しましょう。

「Export」はPremiere Proで直ちに書き出しを実行します。書き出しの最中は、続きや別の編集ができなくなります。

「Send to Media Encoder」はバックグラウンドでの書き出しができます。複数のシーケンスを書き出したり、書き出し中も編集をしたい場合は、こちらを選択しましょう。

今回は、Source In/Outを選択した状態で、Exportしました。すると、書き出しとアップロードが始まります。

3.リンクの共有

書き出した動画の共有リンクを、お客様や上長に送る方法を解説します。

Frame.io Commentsパネルに表示されている、青い「Copy Link」ボタンをクリックしてください。

クリックすると「Copied!」という表示に変わり、これで共有用のリンクがコピーされました。

あとは、コピーしたリンクをメールやチャット、LINEなどに貼り付けて「ご確認お願いします」といった補足のメッセージを添えて送るだけです。

このようにして、簡単に動画のチェックを依頼することができます。

4.WEB版の基本的な機能

それでは、Frame.ioのクラウド上の機能について解説をしていきます。

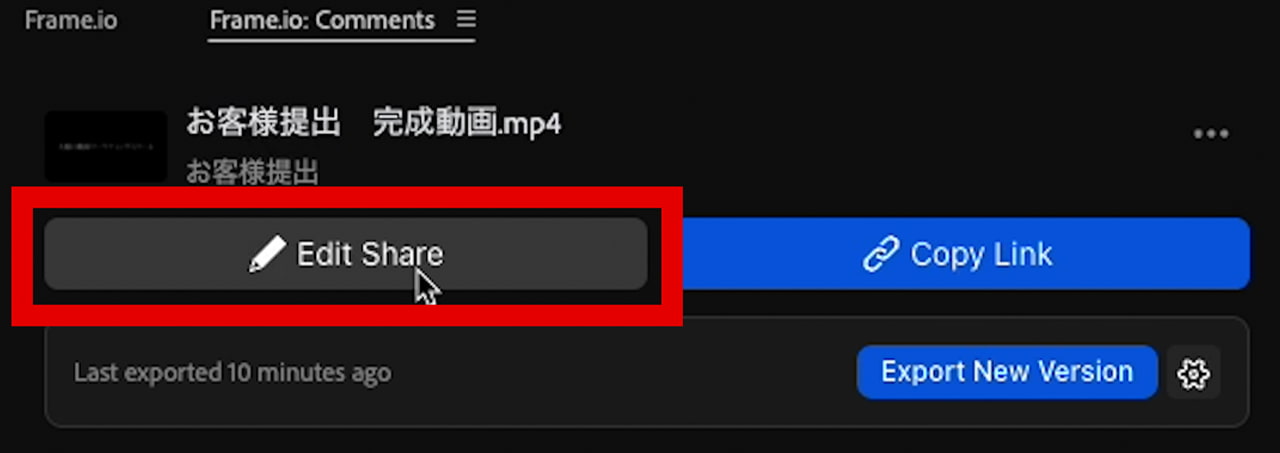

Premiere Proにて「Edit Share」をクリックする

Premiere Proのコメントパネルにある「Edit Share」ボタンを押してください。

すると、Webブラウザが立ち上がり、Frame.ioのより詳細な管理画面が表示されます。

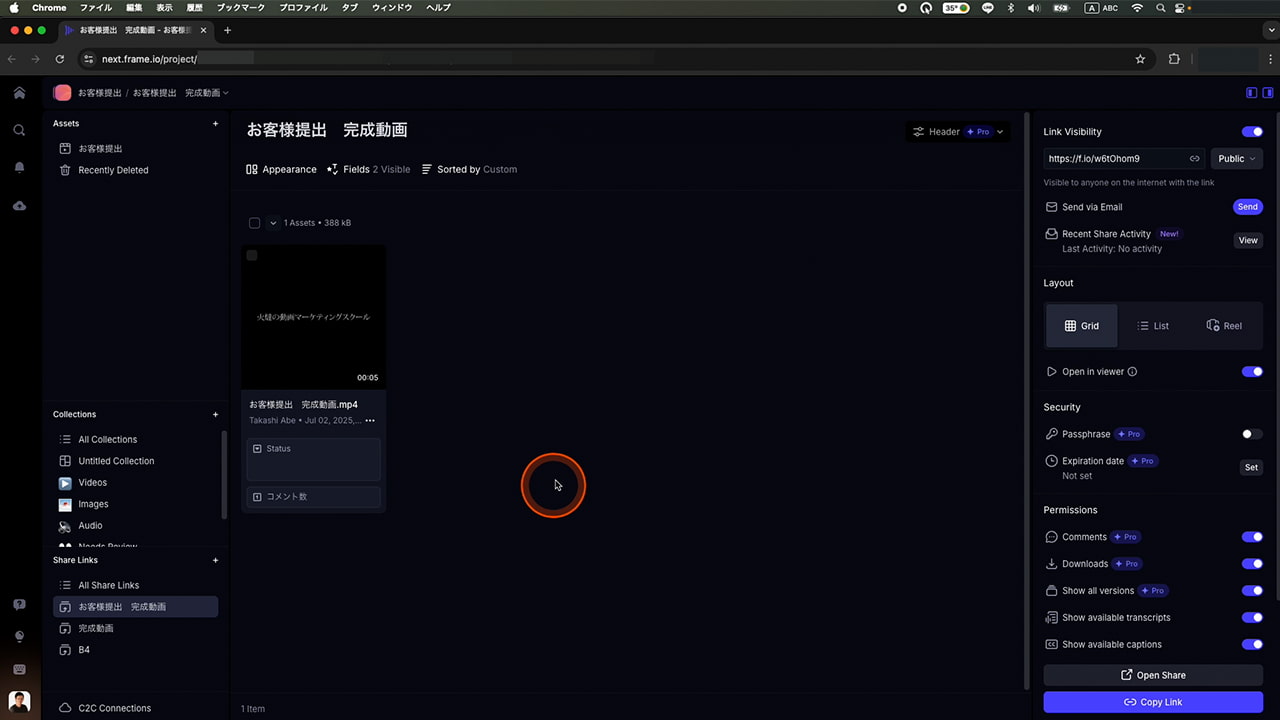

中央部分

ここでは、共有設定の変更など、様々な操作が可能です。

この画面には、「お客様提出 完成動画」の状況が表示されています。

レビューの進捗状況を示す「ステータス」を管理したり、「コメント数」を一目で確認したりすることができます。

右側メニュー

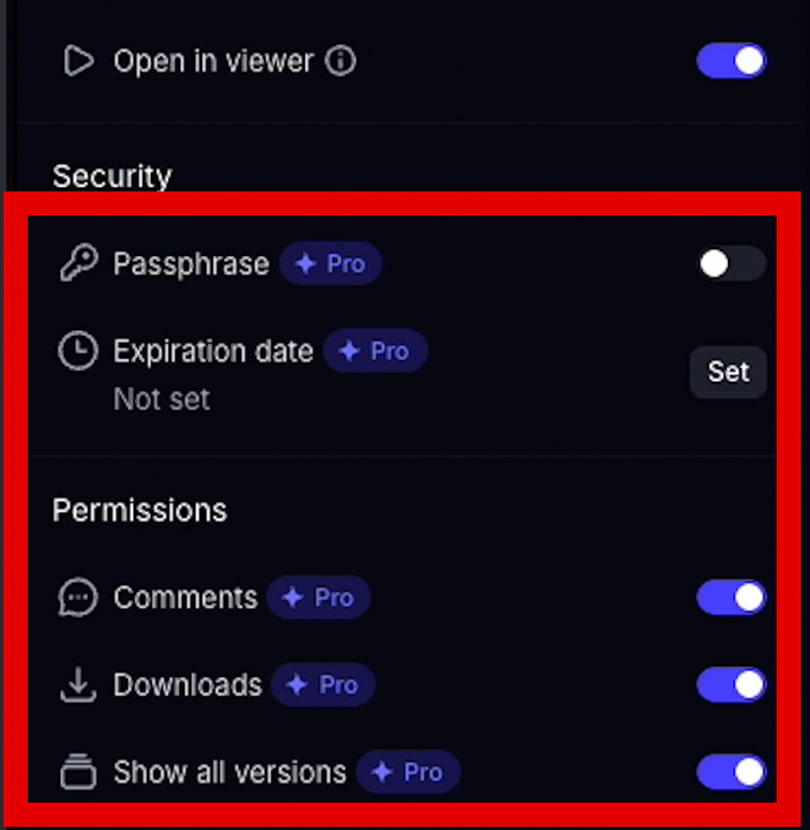

項目名の横にProと書かれているものは、有料プランで利用できる機能です。今回は解説を割愛します。

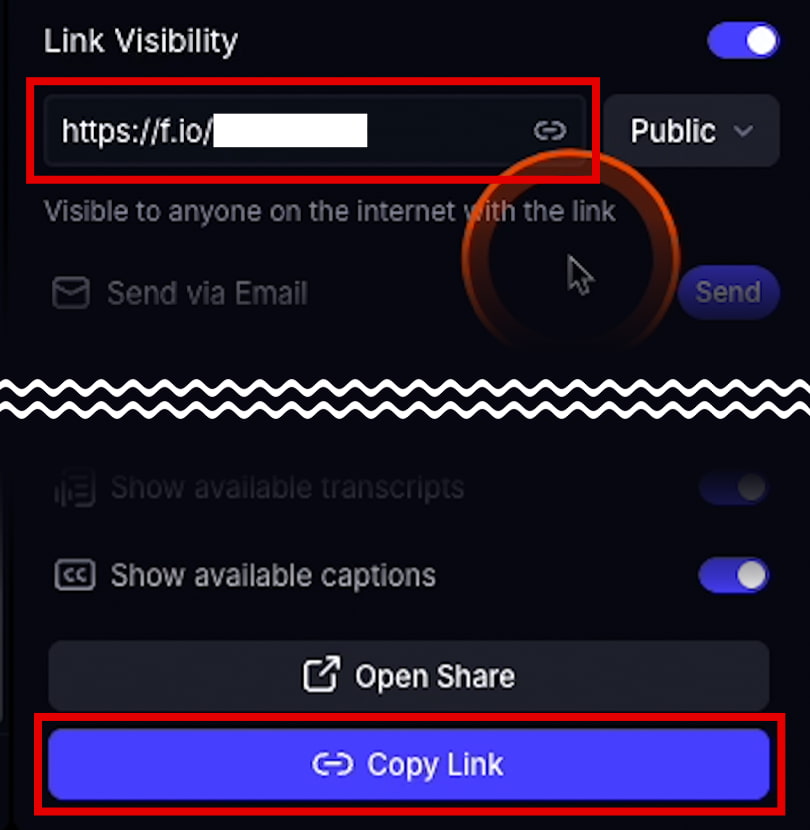

動画を共有する際は、右側パネルの上部に表示されているURLを直接コピーするか、右下の「Copy Link」ボタンを押すと、共有用のリンクを取得できます。

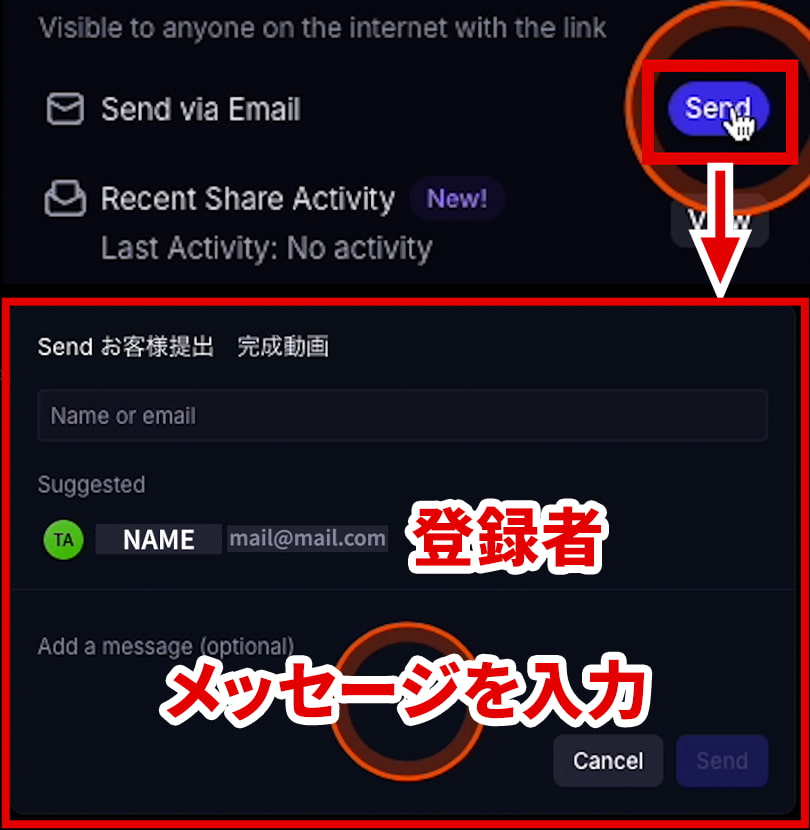

また、「Send via Email」の隣にある「Send」ボタンを押せば、ここから直接メールで共有リンクを送ることも可能です。

一覧には、すでにメールアドレスを登録している人が表示されます。メールアドレスやメッセージを入力して送信できるので、メールソフトを開く手間が省けて便利です。

ただし、相手によってはシステムからのメールに戸惑う可能性もあるので、事前に「Frame.ioからメールが届きます」と伝えておくと、より親切でしょう。

左側メニュー

次に、左側のメニューです。

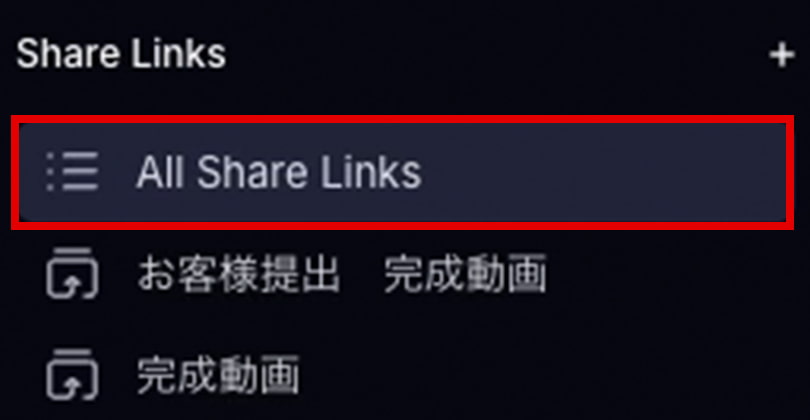

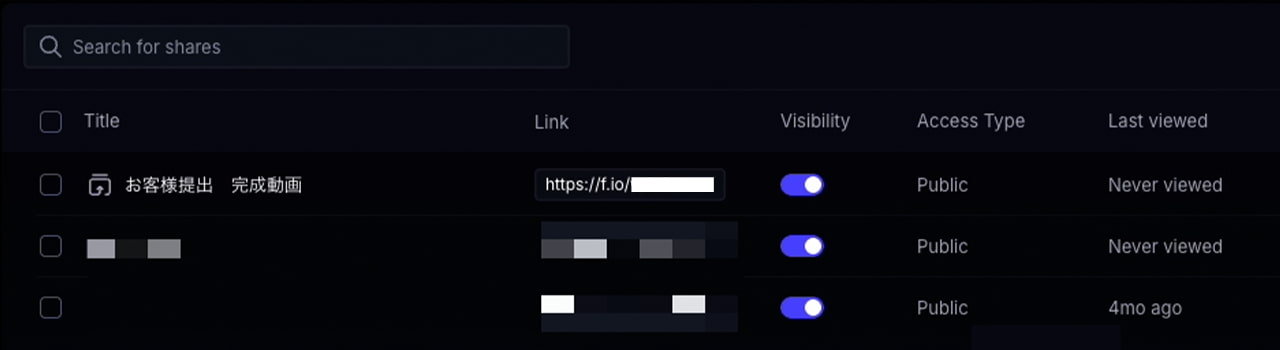

「Share Links」では、過去に作成した共有リンクの履歴を確認できます。

「All Share Links」を押すと、このプロジェクト内のすべての共有リンクが一覧で表示され、管理に便利です。

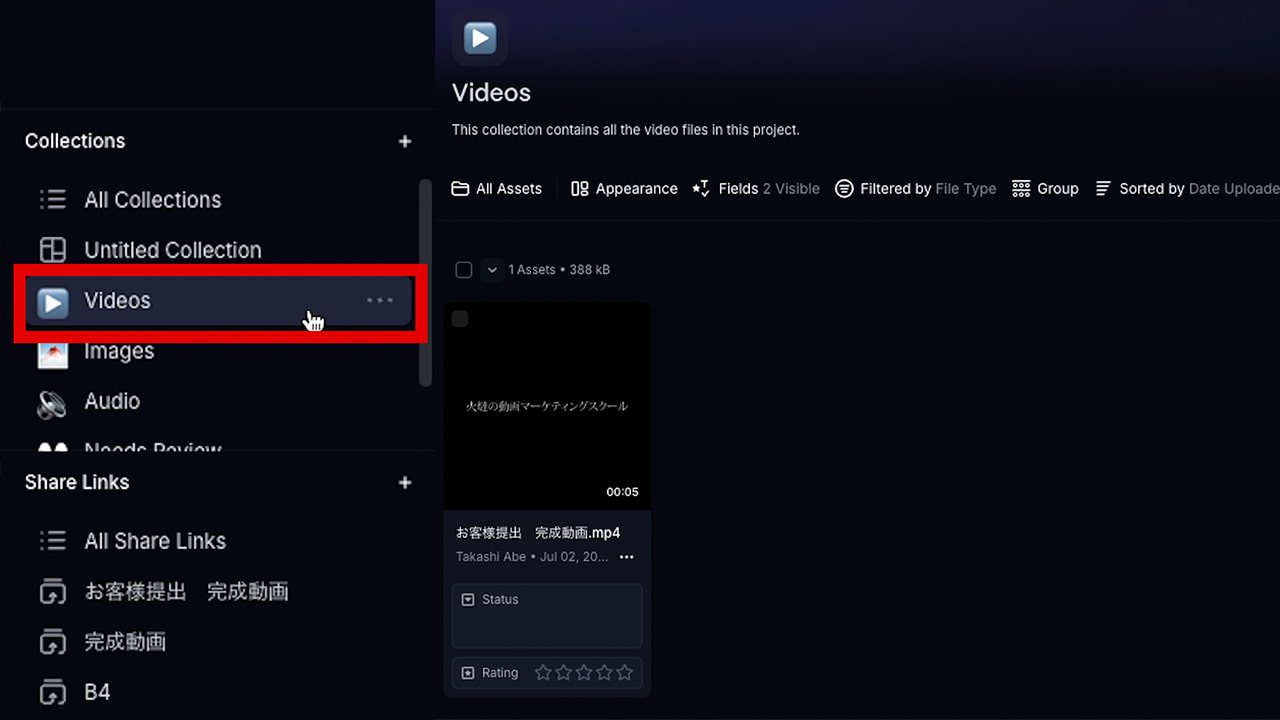

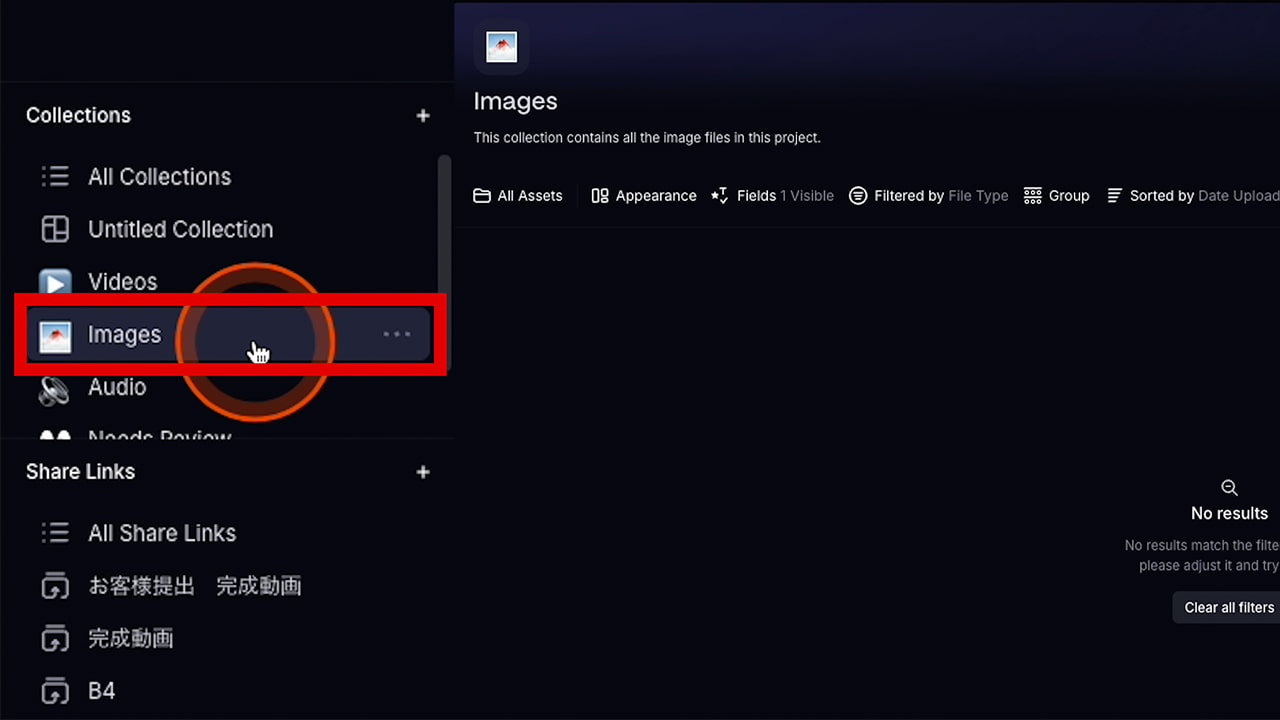

その上の「Collections」では、アップロードしたファイルを種類別に絞り込んで表示できます。「Videos」をクリックすれば動画だけ、「Images」なら画像だけ、といった具合に表示を切り替えられます。

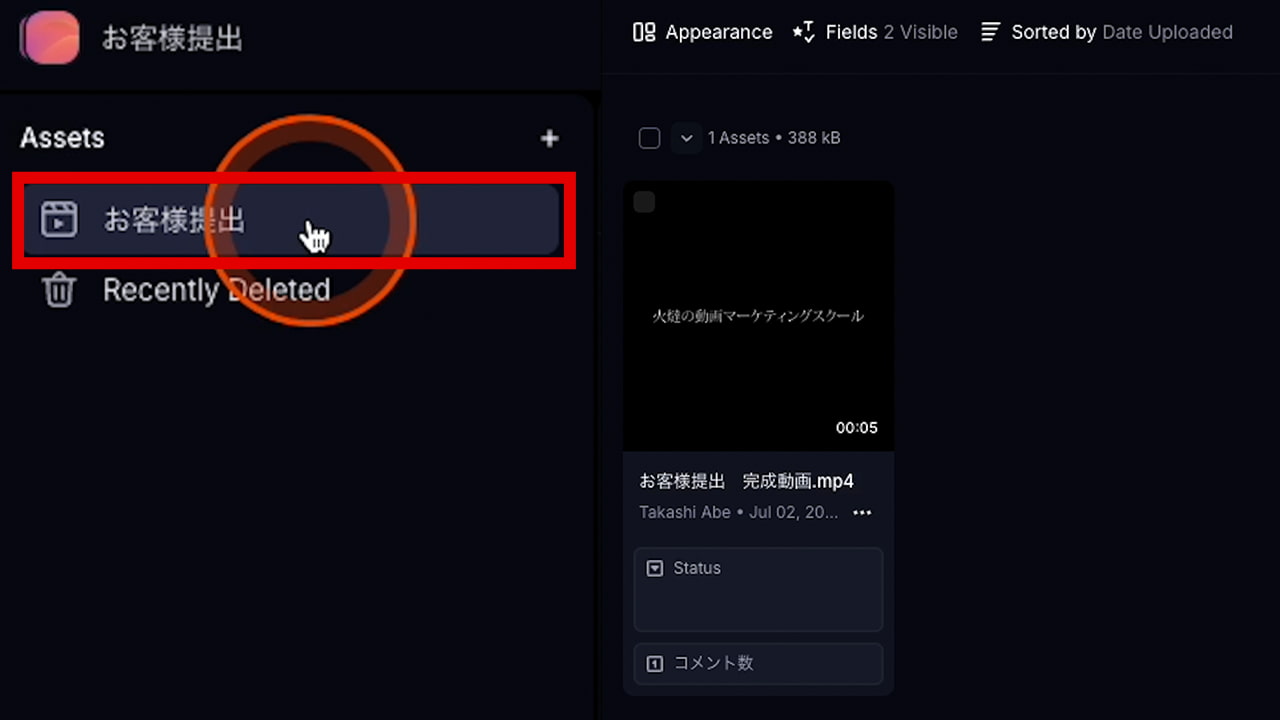

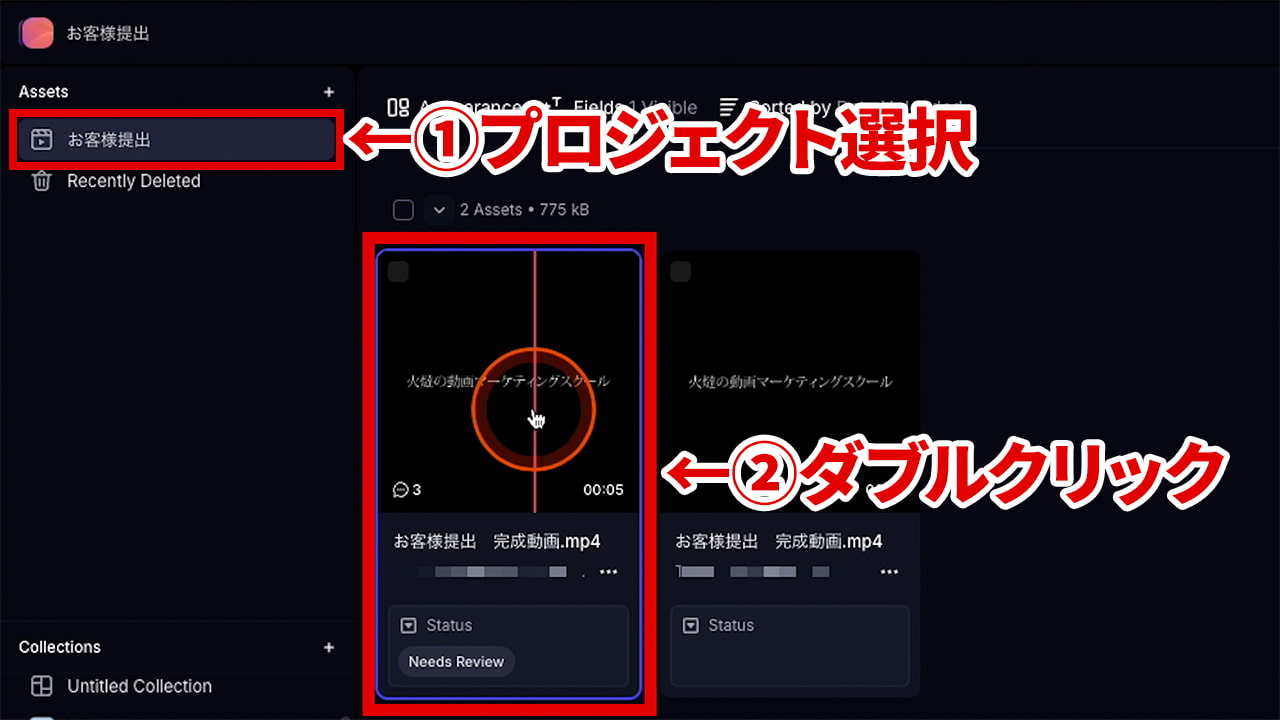

そして、一番上の「Assets」にあるプロジェクト名をクリックすると、そのプロジェクトのトップページに戻ることができます。

画面左上のプロジェクト名をクリックすると、他のプロジェクトに切り替えることができます。

さらにその上にある「ホーム」ボタンを押すと、チーム内のすべてのプロジェクトを一覧で確認できます。

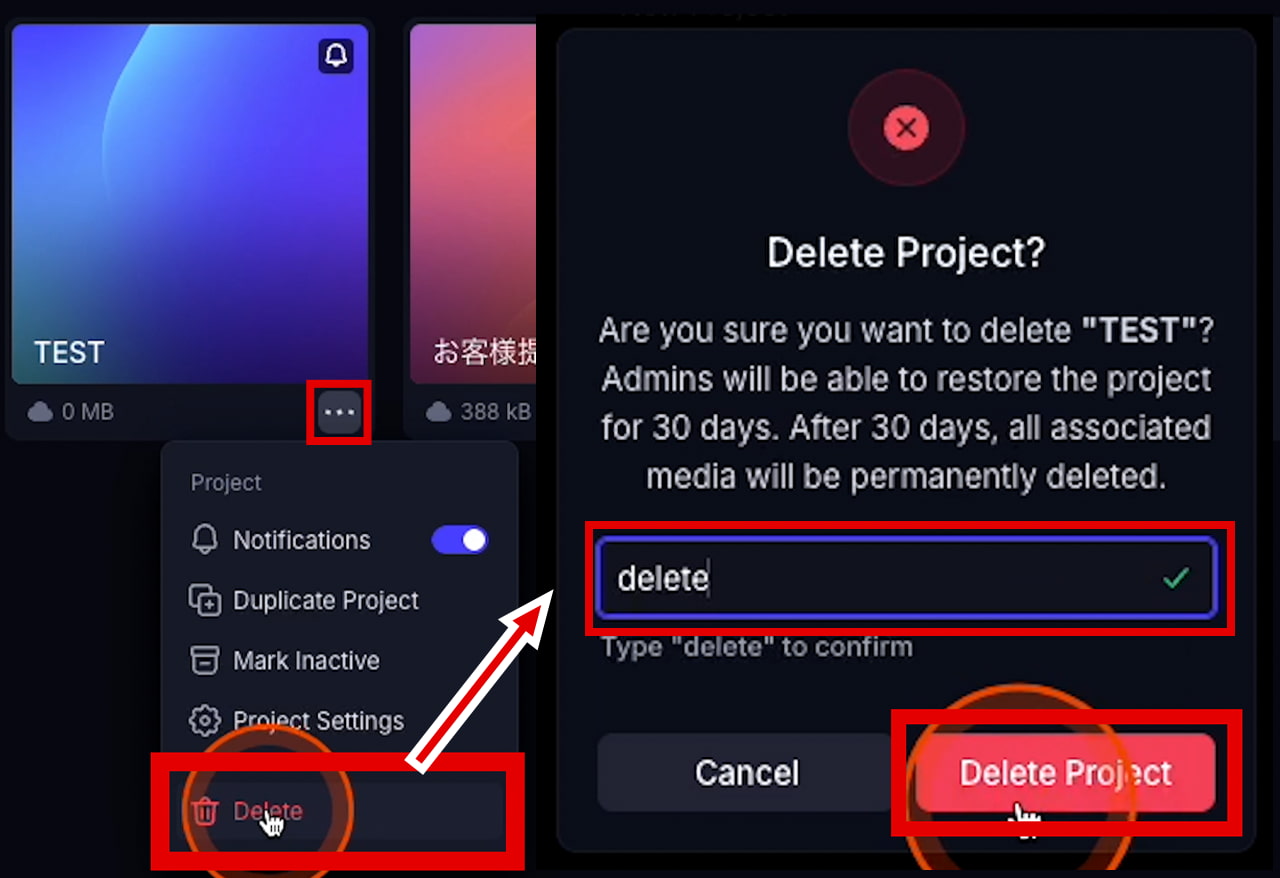

新規プロジェクト作成と削除方法

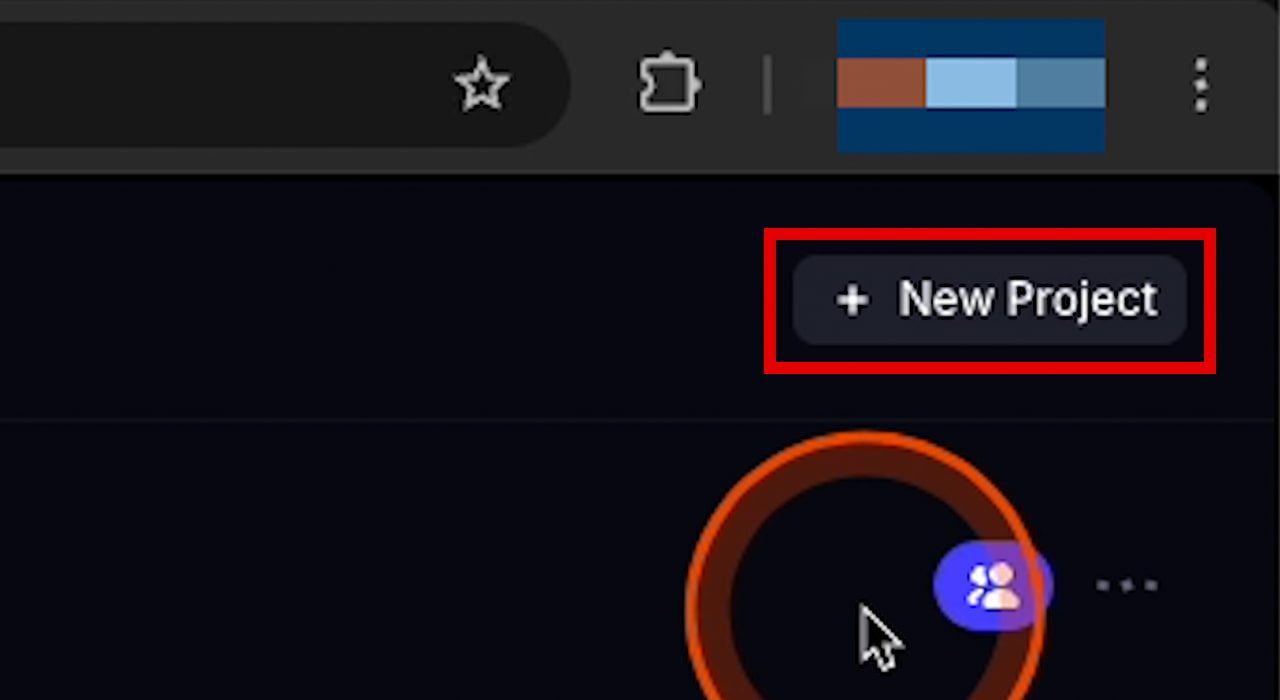

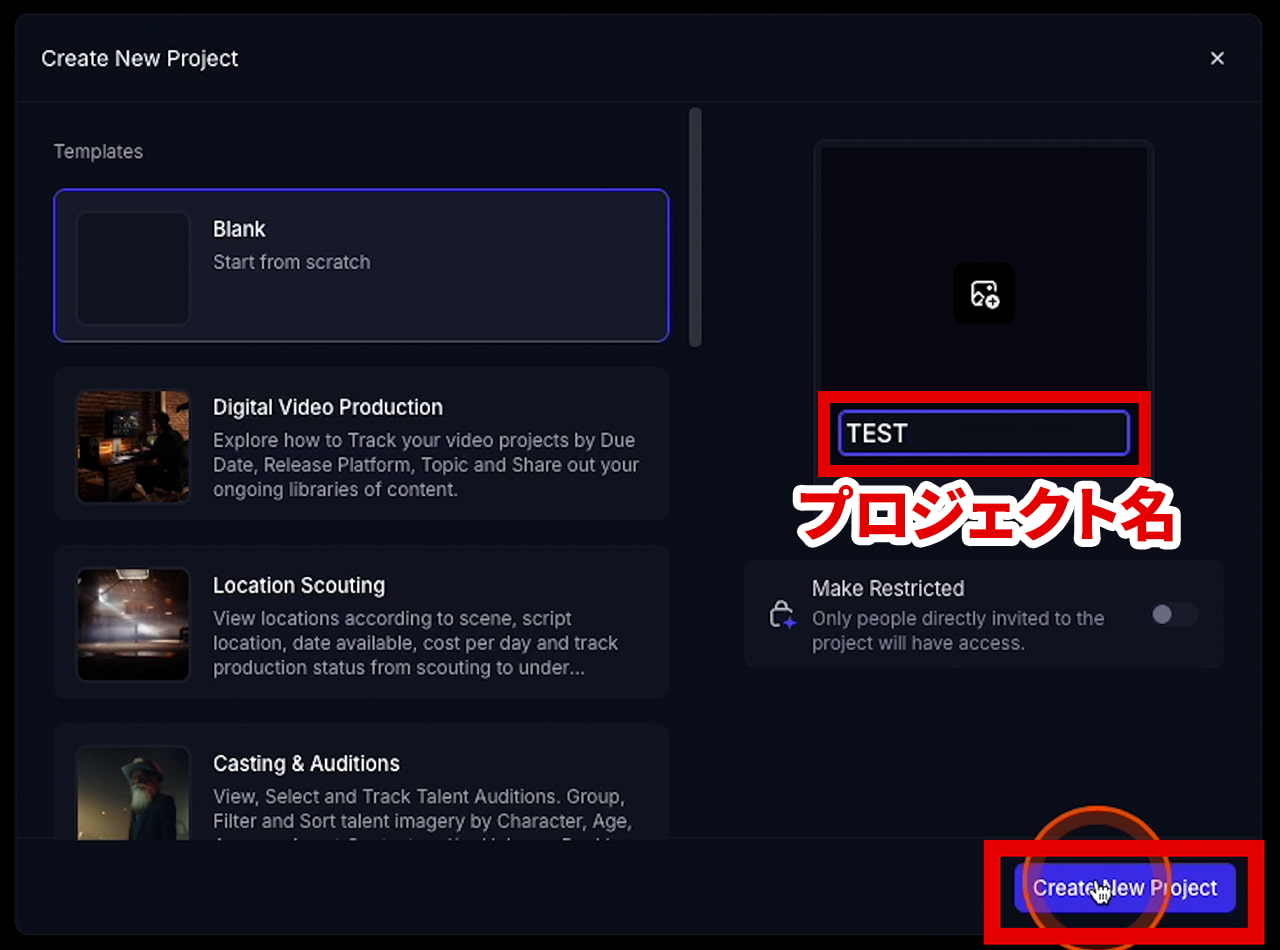

新しいプロジェクトを追加したい場合は、右上の「New Project」ボタンから作成します。

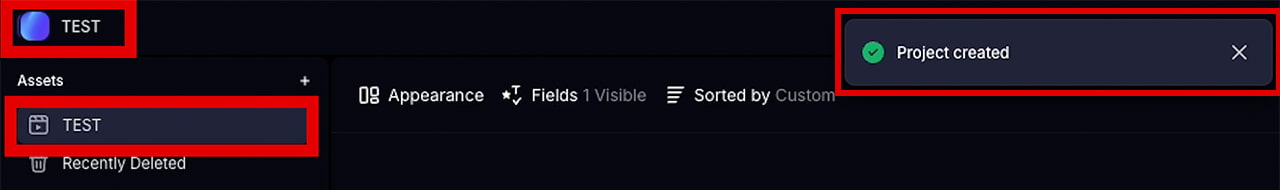

名前を入力し、「Create New Project」を押せば、新しいプロジェクトが作成されます。

各プロジェクトの右下にある「…」をクリックすると、プロジェクトの設定変更や複製、そして削除などが行えます。

「Delete」を選択し、確認画面で指示通り「delete」と入力して「Delete Project」ボタンを押せば削除完了となります。

5.お客様や上司に動画をチェックしてもらう

Frame.ioのURLをお客様や上司に共有し、チェックしてもらう方法について解説します。

こちらでは、解説動画をダウンロードできるURLをご用意しております。適宜活用して、お客様に解説を見ていただき、積極的にFrame.ioでレビューをしてもらうようにしてみてください。

ブラウザでFrame.ioを開く

それではまず、前のパートで共有したURLをインターネットブラウザ上で入力して、Frame.ioを開きます。

今回はFirefoxというブラウザを使っていますが、SafariやGoogle Chrome、スマートフォンでも確認することができます。

では、Frame.ioの画面を確認していきましょう。

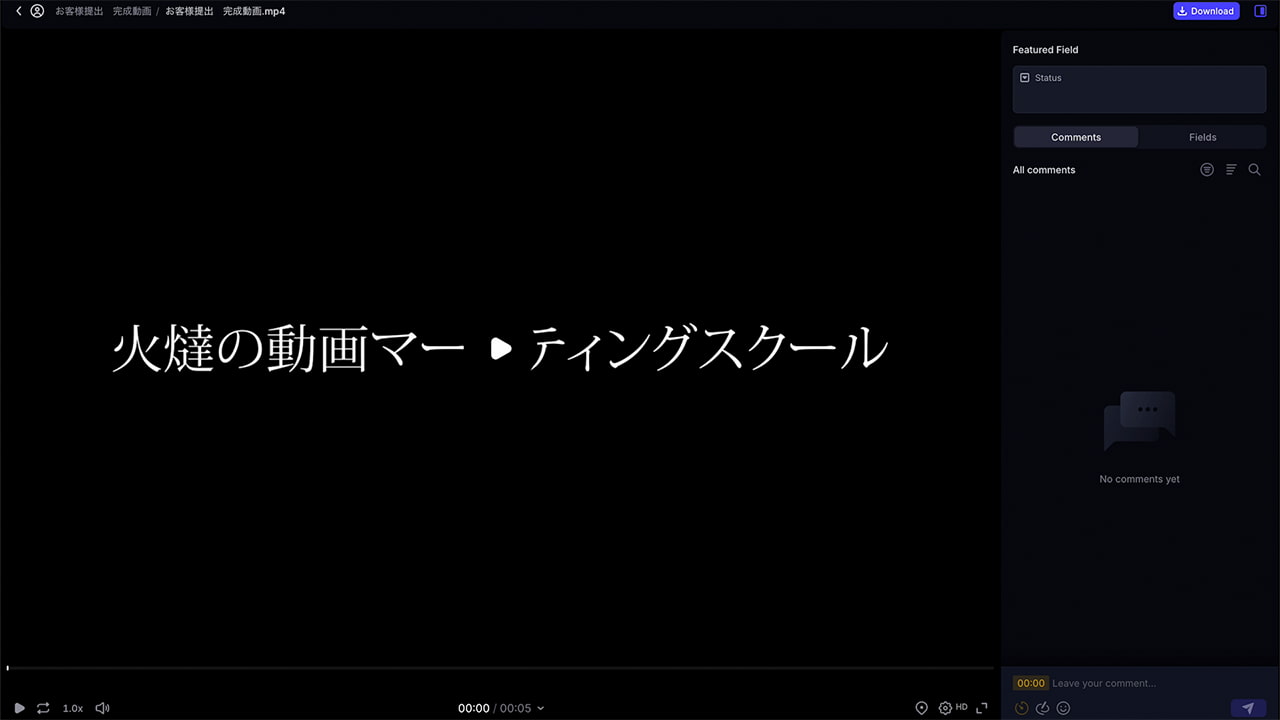

動画プレビュー画面

まず、Frame.io動画プレビュー画面が表示されます。

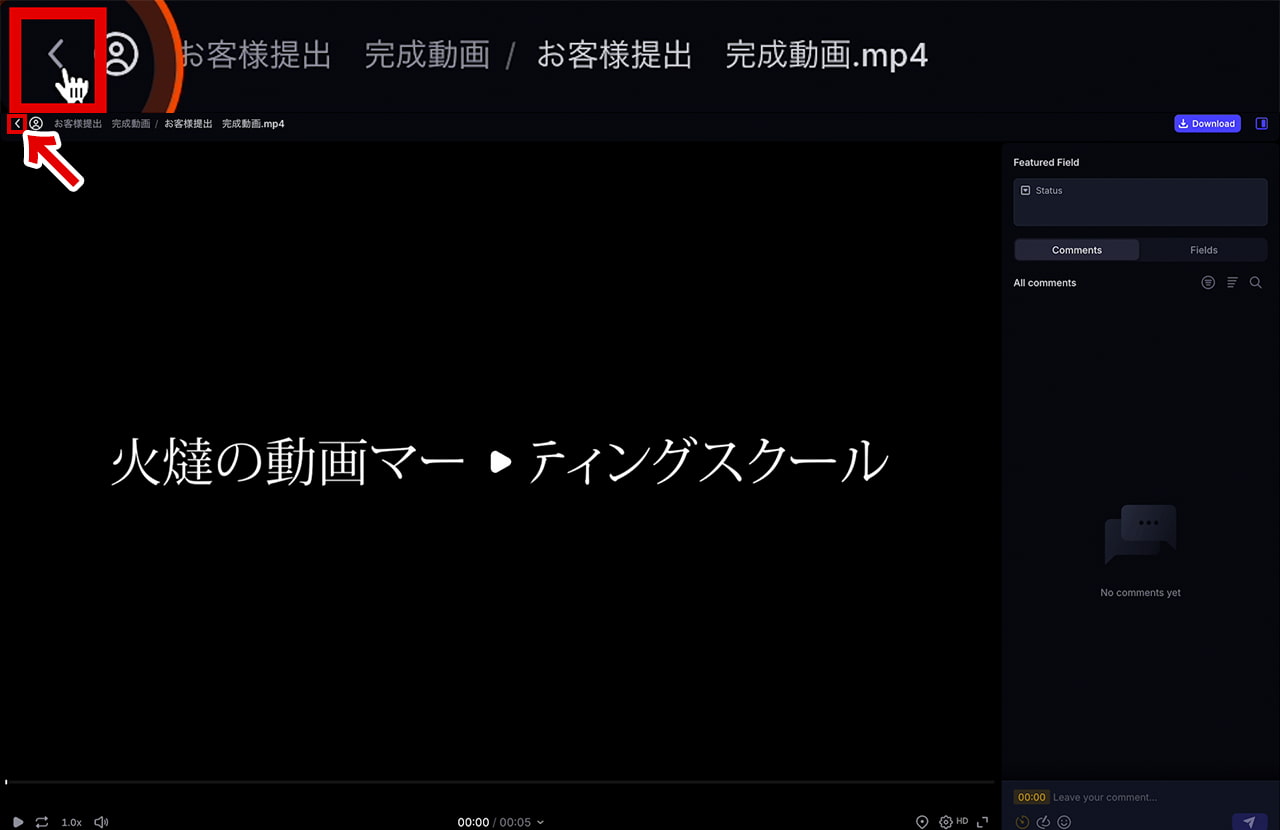

左上のボタンは、戻るボタンです。

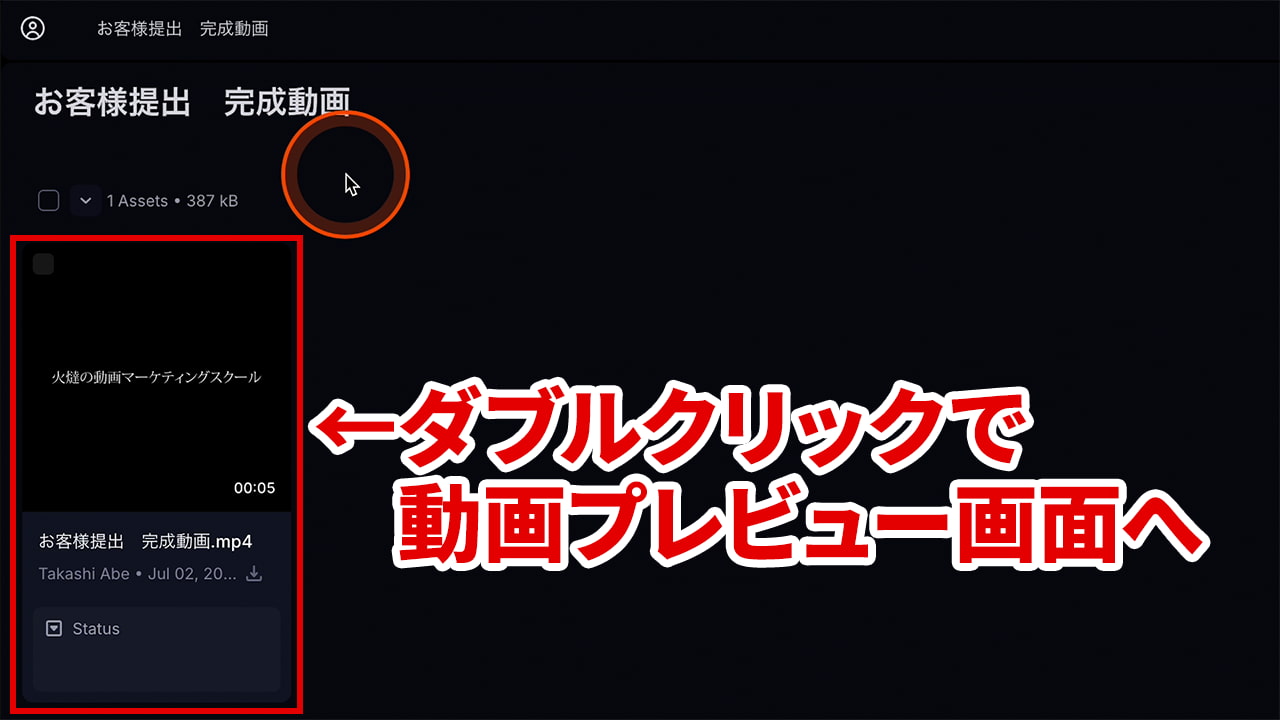

プロジェクト内の動画一覧画面

一覧画面に戻ると、編集者が作成したプロジェクトの中に動画が表示されています。

今回は動画が1本だけ共有されているので、1つだけ表示されています。この画面ではチェックできませんので、ダブルクリックして元の画面に戻ります。

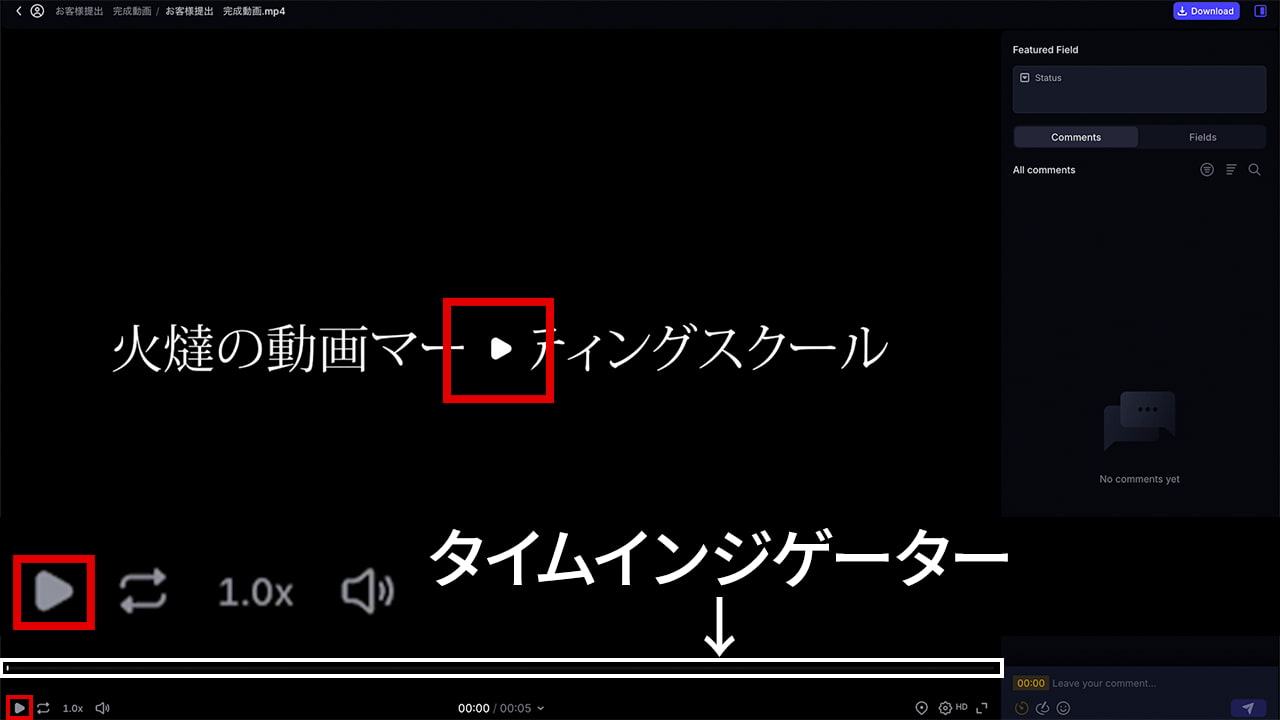

再生する

まず動画を再生するには、再生ボタンを押します。

するとタイムインジケーターが動いて、動画が再生されているのが確認できます。

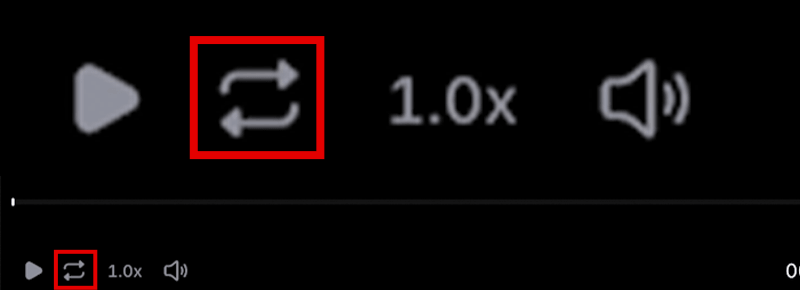

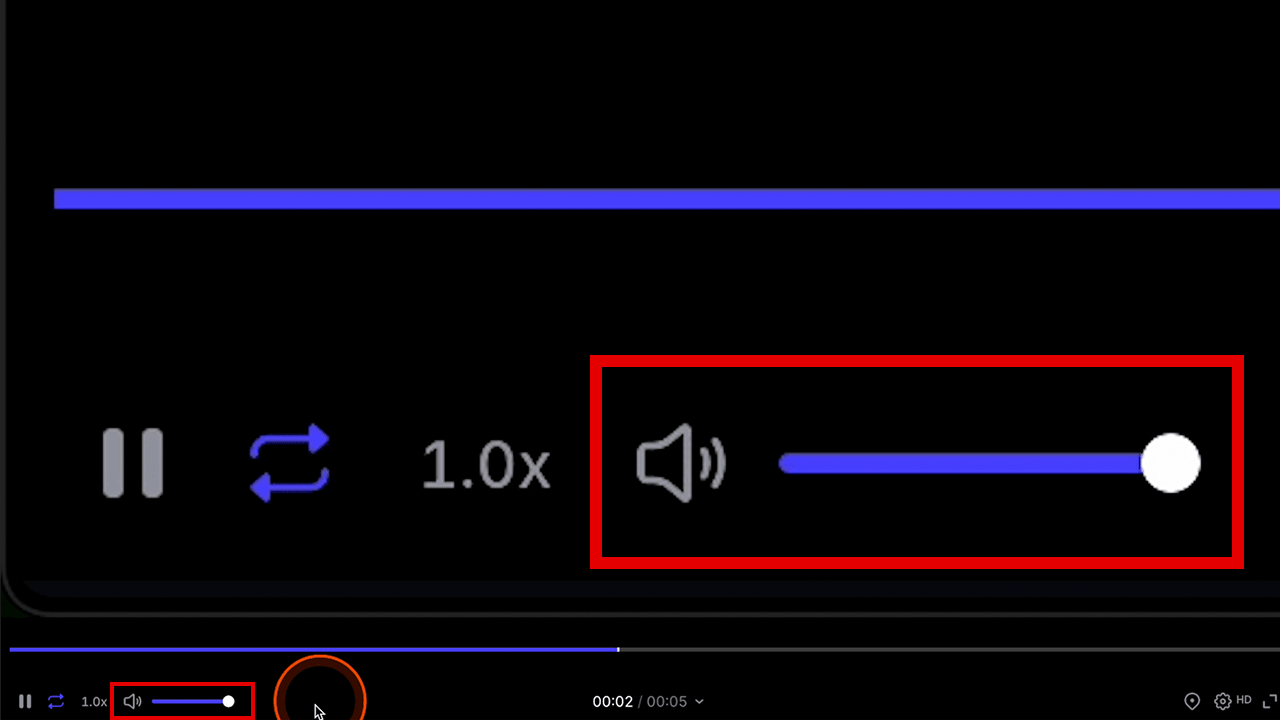

ループ・再生速度・音量調整

回転している矢印のボタンを押すと、ループで再生することができます。

その隣のボタンで、再生速度を変更することもできます。

こちらで音量調整が可能です。

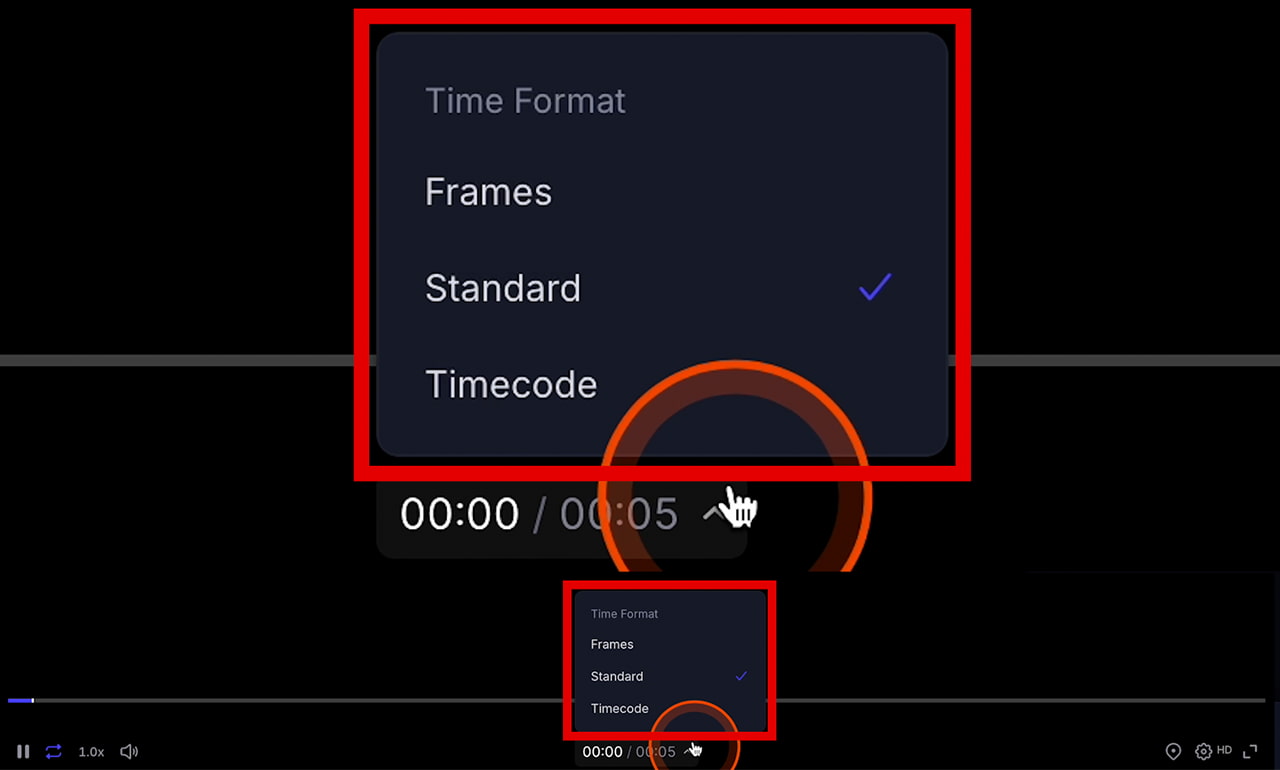

タイムフォーマット

Frame.ioは、タイムフォーマットを複数選べます。動画編集をしていない方には、あまり馴染みのないものかもしれません。

Frames

「Frames」というのは、動画を「秒」ではなく「フレーム」、つまりコマ単位で確認する表示方法です。動画は1秒間に30フレーム、30コマで生成されます。そのため、何フレーム目かという単位で確認する時に、こちらの機能を使います。これは、主に映画などプロの領域でよく使用されるタイムフォーマットです。

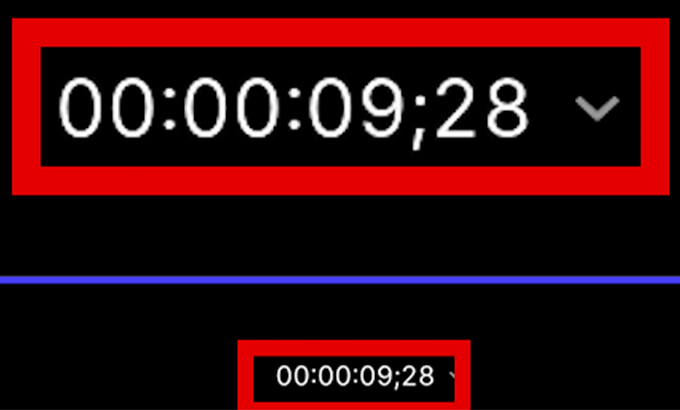

Timecode

次に「Timecode」も、映像のプロがよく使うタイムフォーマットです。左から「時間」「分」「秒」「フレーム」の順番で表示されます。今表示されているタイムコードで言いますと、「9秒28フレーム」という意味になります。

1秒は30フレームでできているため、一番右のフレームの数字だけが0から29で進む、という特殊な数え方になっています。

動画制作に馴染みがない方の場合、こちらを「9分28秒」と言ってしまうことがあるので、注意が必要です。

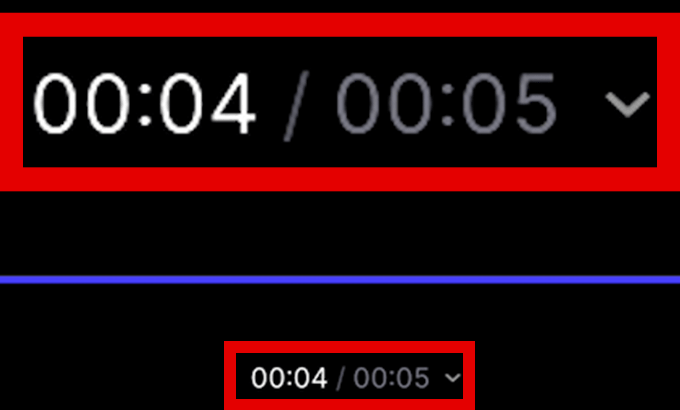

Standard

皆さんがYouTubeなどで見慣れている「分」と「秒」のみの表示が、一番分かりやすいでしょう。タイムフォーマットは「Standard」を選ぶようにしてください。

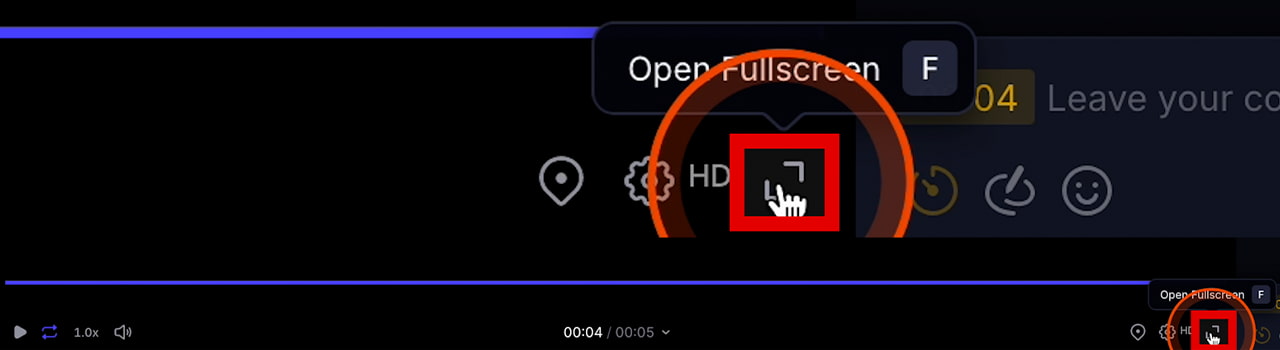

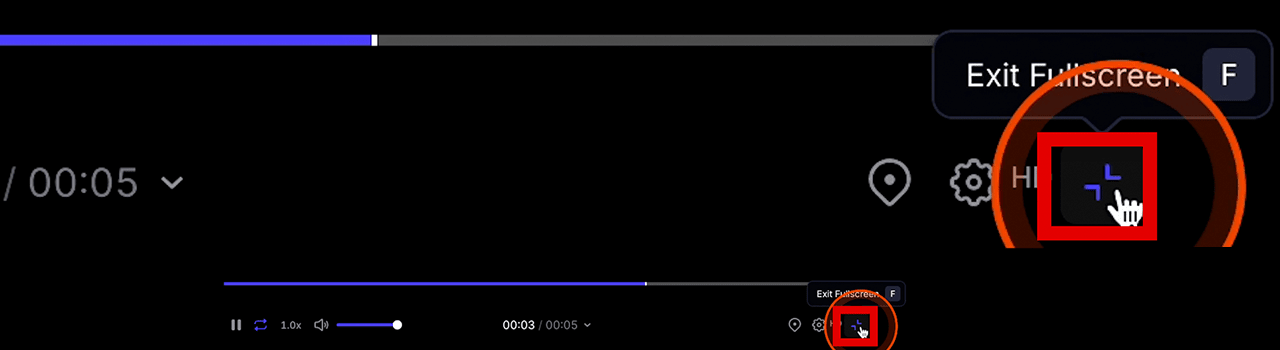

全画面表示

全画面にしたい場合は、右下の枠のようなアイコンをクリックします。

全画面表示を解除する場合は、ボタンをもう一度押します。

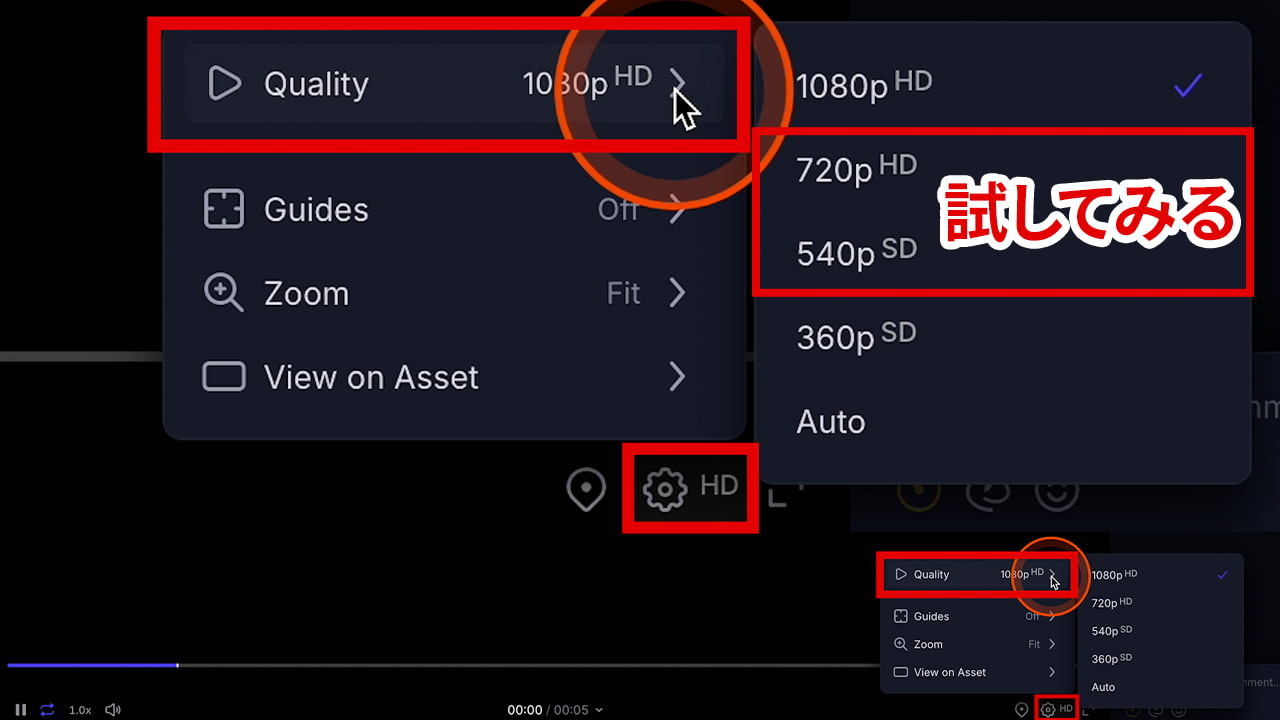

解像度変更

動画の再生がもたつくと感じたら、右下の歯車マークをクリックして、クオリティを下げてみてください。720pや540pの解像度でチェックすることをおすすめします。

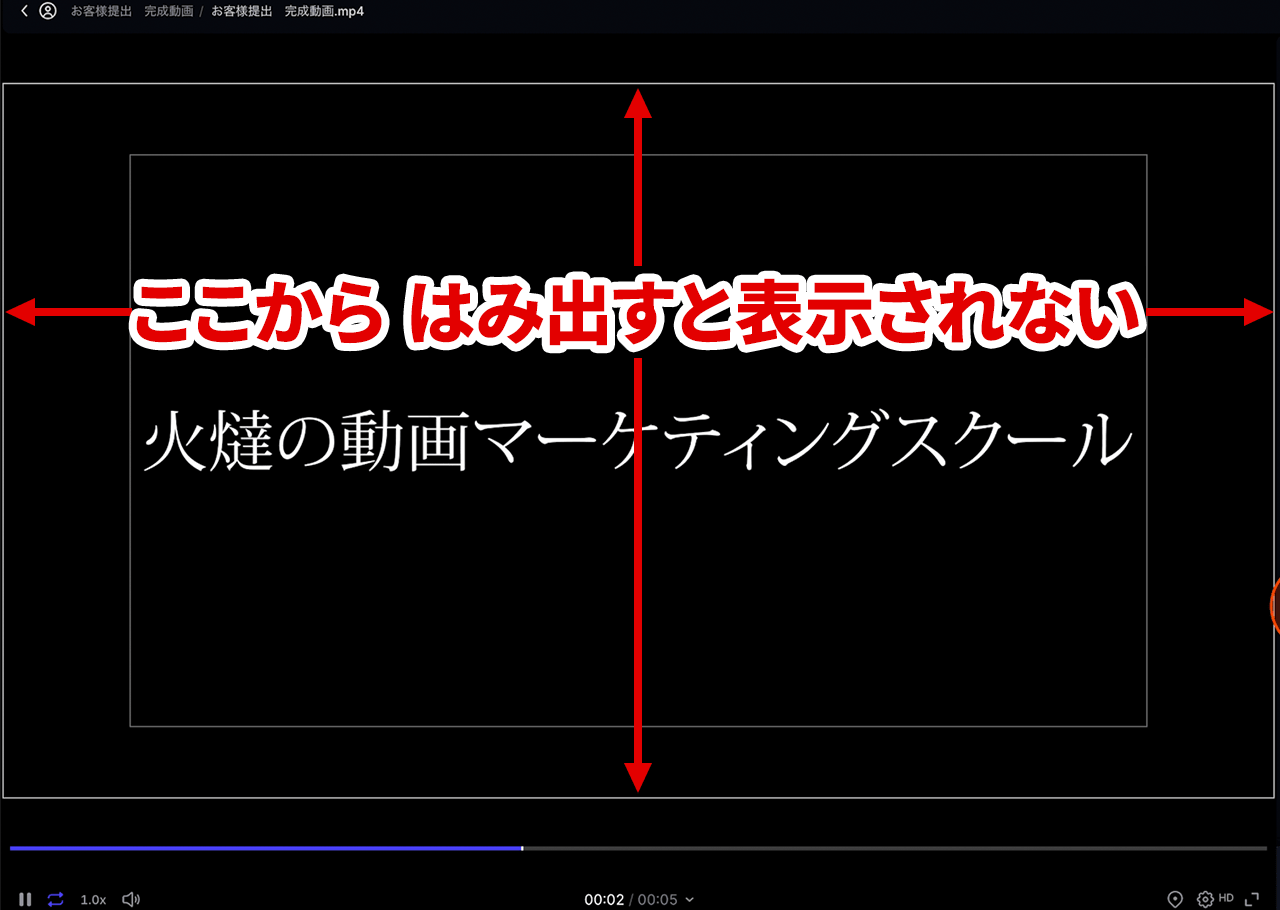

ガイド機能

あまり使わないかもしれませんが、ガイド機能もあります。

皆さんが日常的に動画をチェックする場合は、「16:9」か「9:16」を選択することになると思います。

当然ですが、横長の動画の場合は「16:9」、縦長の動画の場合は「9:16」を選択してください。

この場合ですと、外側の白い枠からはみ出した部分は、最終的な動画では表示されない範囲になるため、注意が必要です。

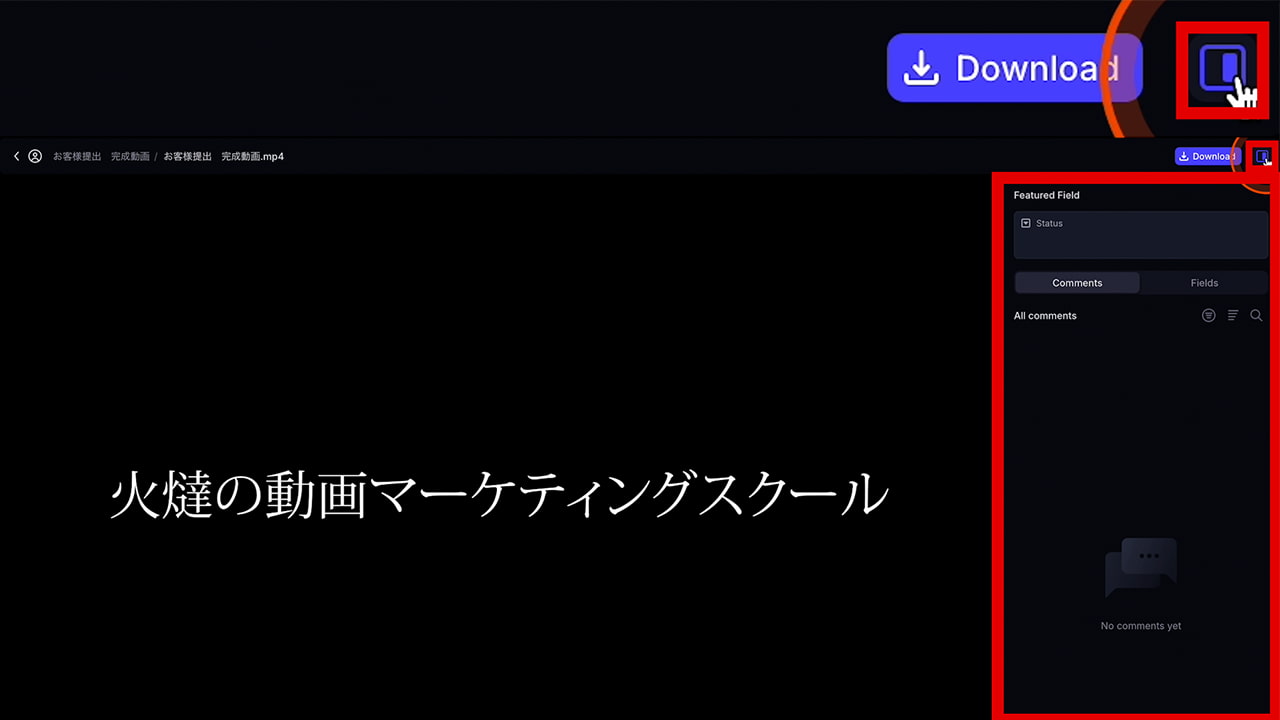

パネル開閉

右上のパネル開閉ボタンは、動画を大きくチェックしたいときに使えます。コメントを入力する際は、こちらを表示する必要があります。

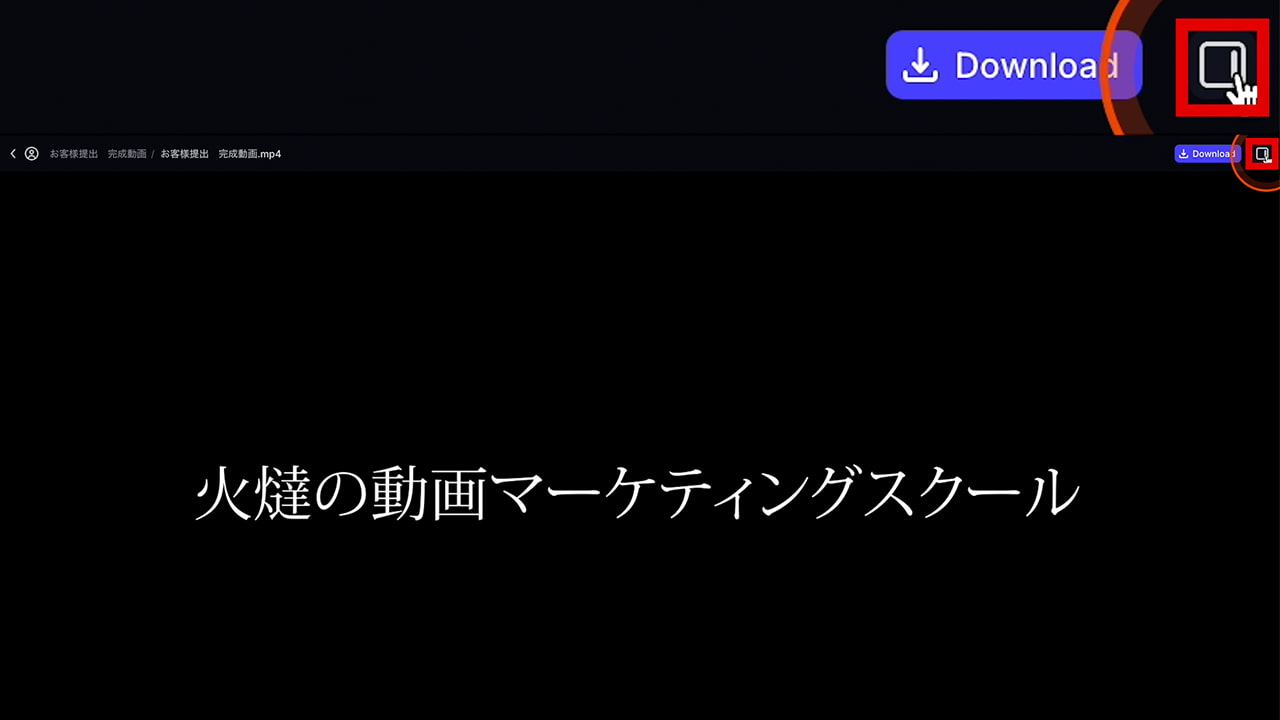

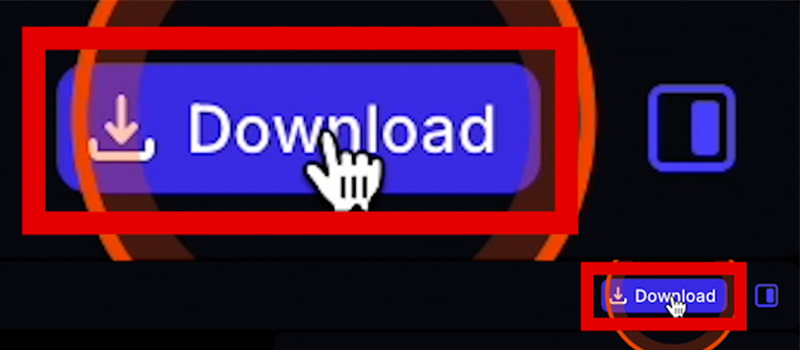

ダウンロードボタン

右上のダウンロードボタンは、動画をダウンロードして再生する機能です。インターネット回線が悪く、もたつきが発生する場合などは、このボタンから動画をダウンロードしてチェックしてください。

ただし、動画をダウンロードしてチェックすると、作業に手間がかかってしまいます。そのため、基本的にはダウンロードせず、このFrame.ioの画面上で確認することをおすすめします。

6.修正指示を記入する

それでは、動画をチェックしていきます。

まず、今回チェックする動画は、本来10秒の長さで完成のはずですが、現状は5秒しか書き出されていません。

そこで、「10秒で動画を書き出してください」という修正指示を送ってみます。

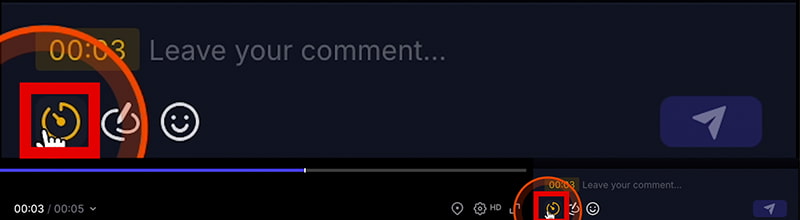

タイムスタンプ

コメント入力欄の横には、タイムスタンプがあります。ですが今回は、動画全体への指示なので、特定の時間を指定する必要はありません。そのため、タイムスタンプを削除します。これで、時間と紐づかないコメントを送ることができます。

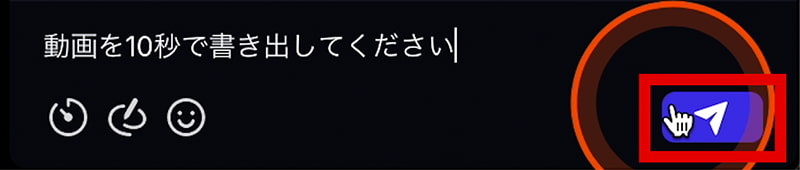

指示を記入する

では、「動画を10秒で書き出してください」と入力します。

これで指示の準備ができました。送信ボタンを押しましょう。

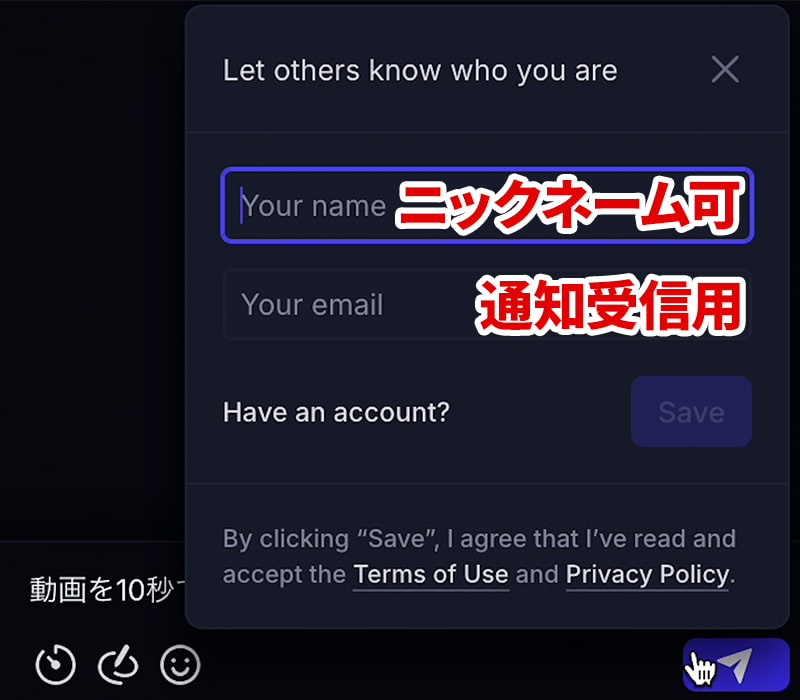

名前とメールアドレスを記入する

すると、名前とEメールアドレスの入力が求められます。

本名を入力するのに抵抗がある方は、チーム内で誰か分かるようなニックネームでも大丈夫です。

今回は例として、「可愛い猫」と入力します。

次にEメールアドレスです。

これは、コメントへの返信などがあった場合に通知を受け取るために必要となります。普段お使いのメールアドレスを入力してください。

こちらにメールアドレスを入力しても、勝手にAdobeアカウントが作られたり、製品に課金されたりすることはありません。また、Frame.ioの通知以外の目的で使われることもありませんので、ご安心ください。

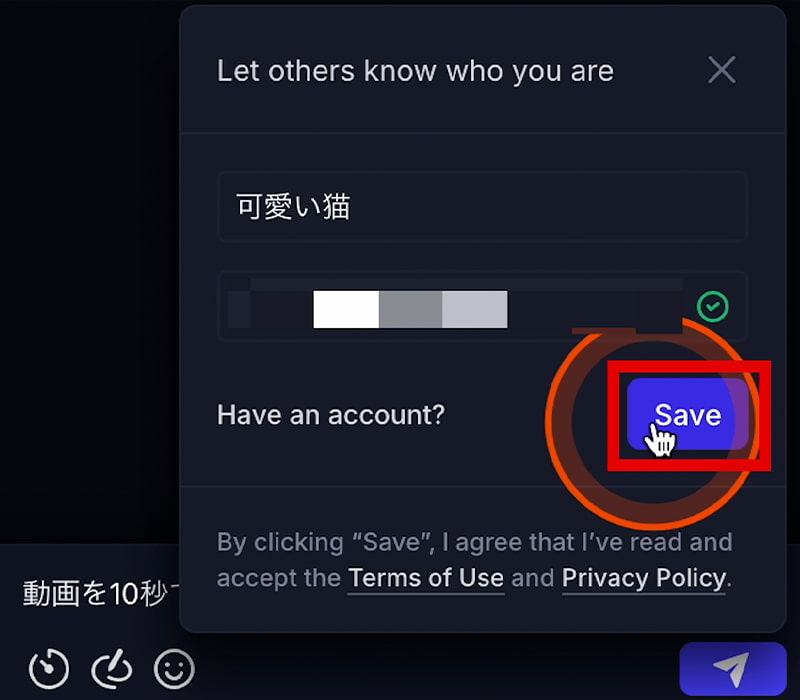

送信する

名前とメールアドレスを入力したら、「Save」ボタンを押します。

これでコメント欄に修正指示が表示されました。

この瞬間に、動画の編集者には「可愛い猫さんから、『動画を10秒で書き出してください』というコメントがありました」という通知が届きます。

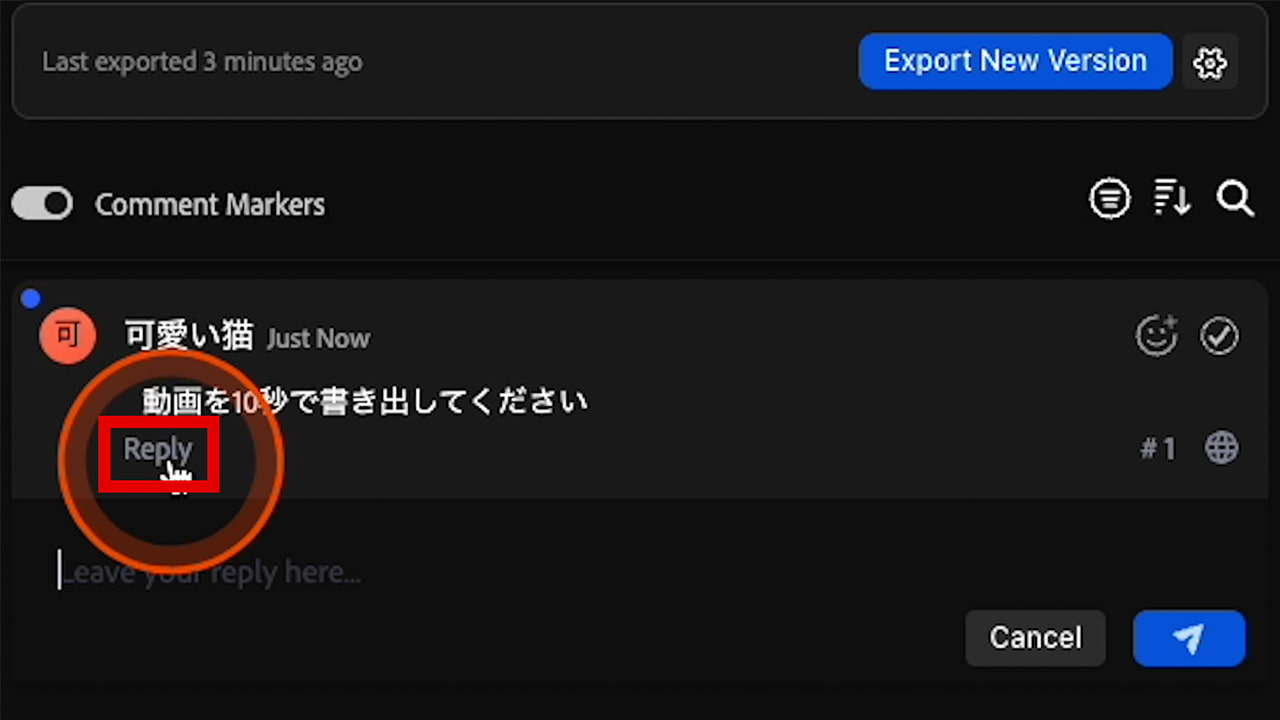

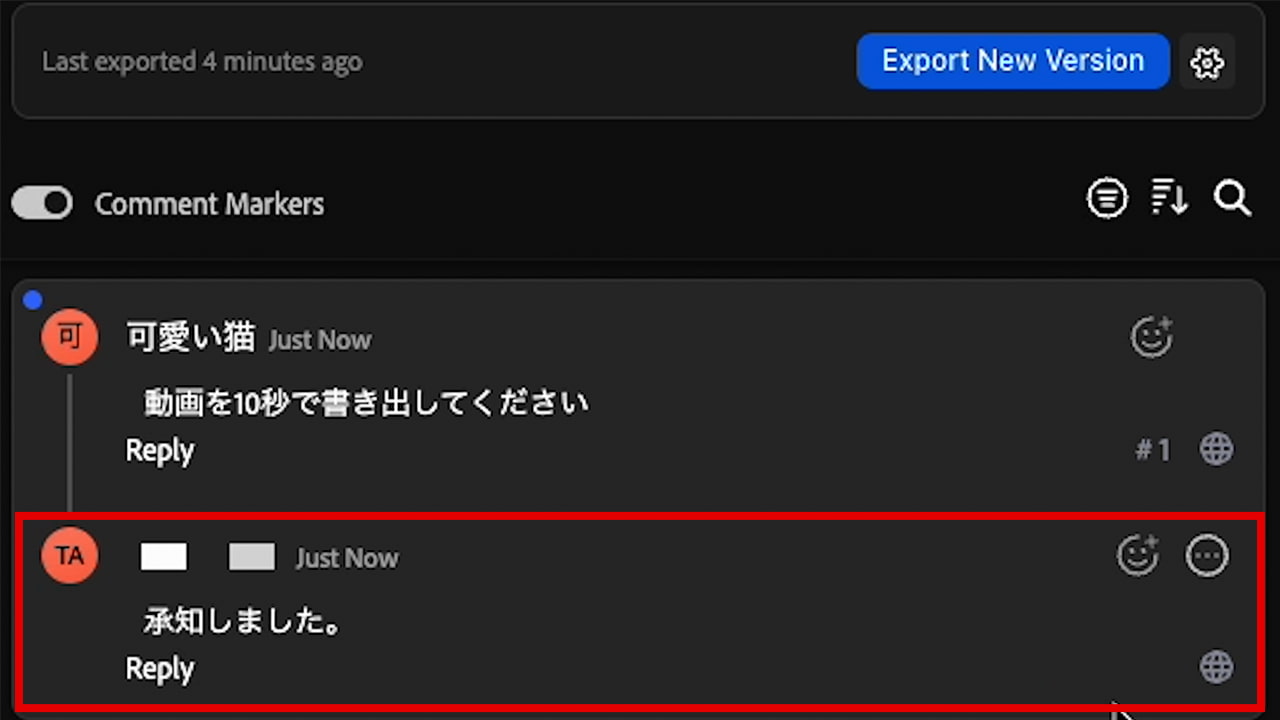

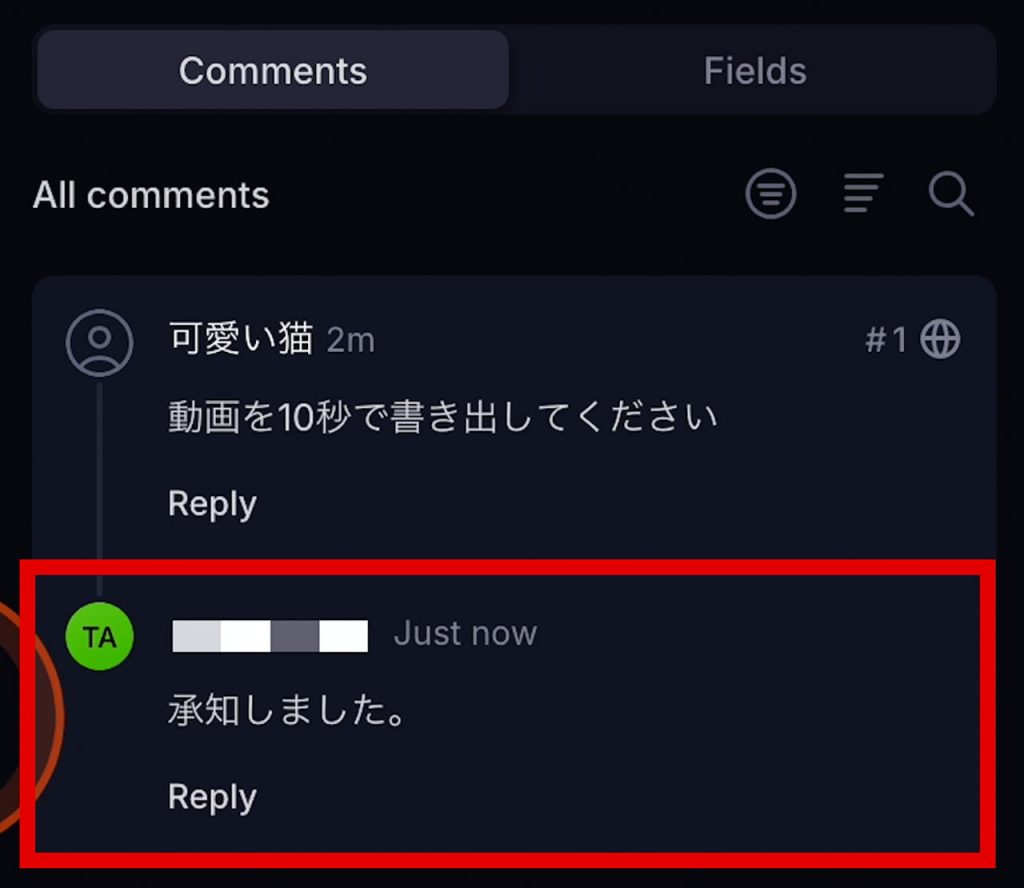

7.Premiere Proでコメントに返信する

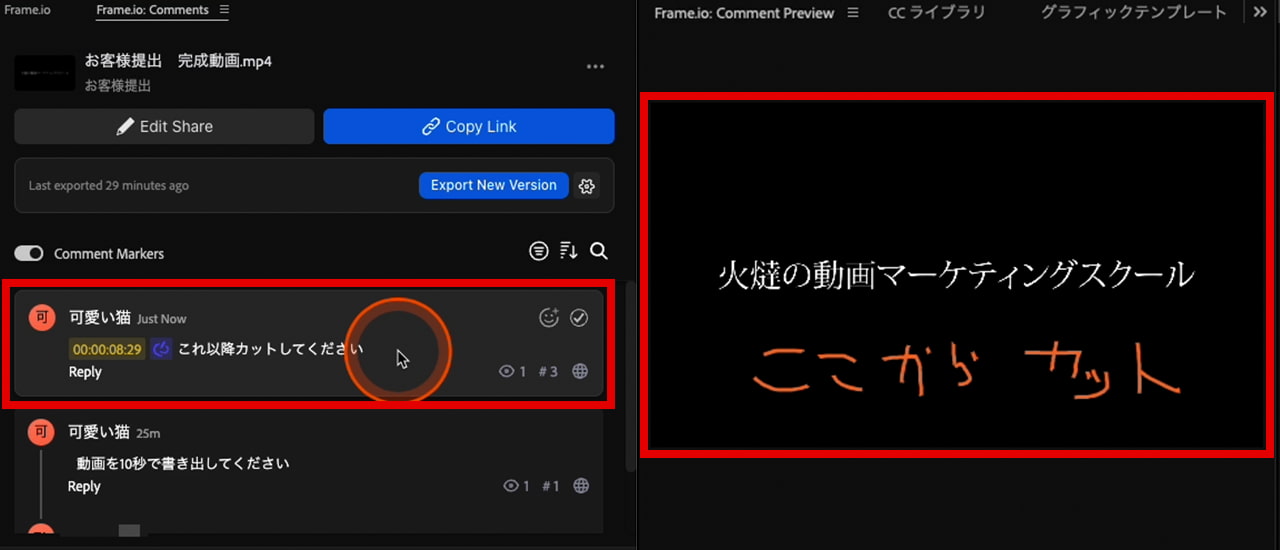

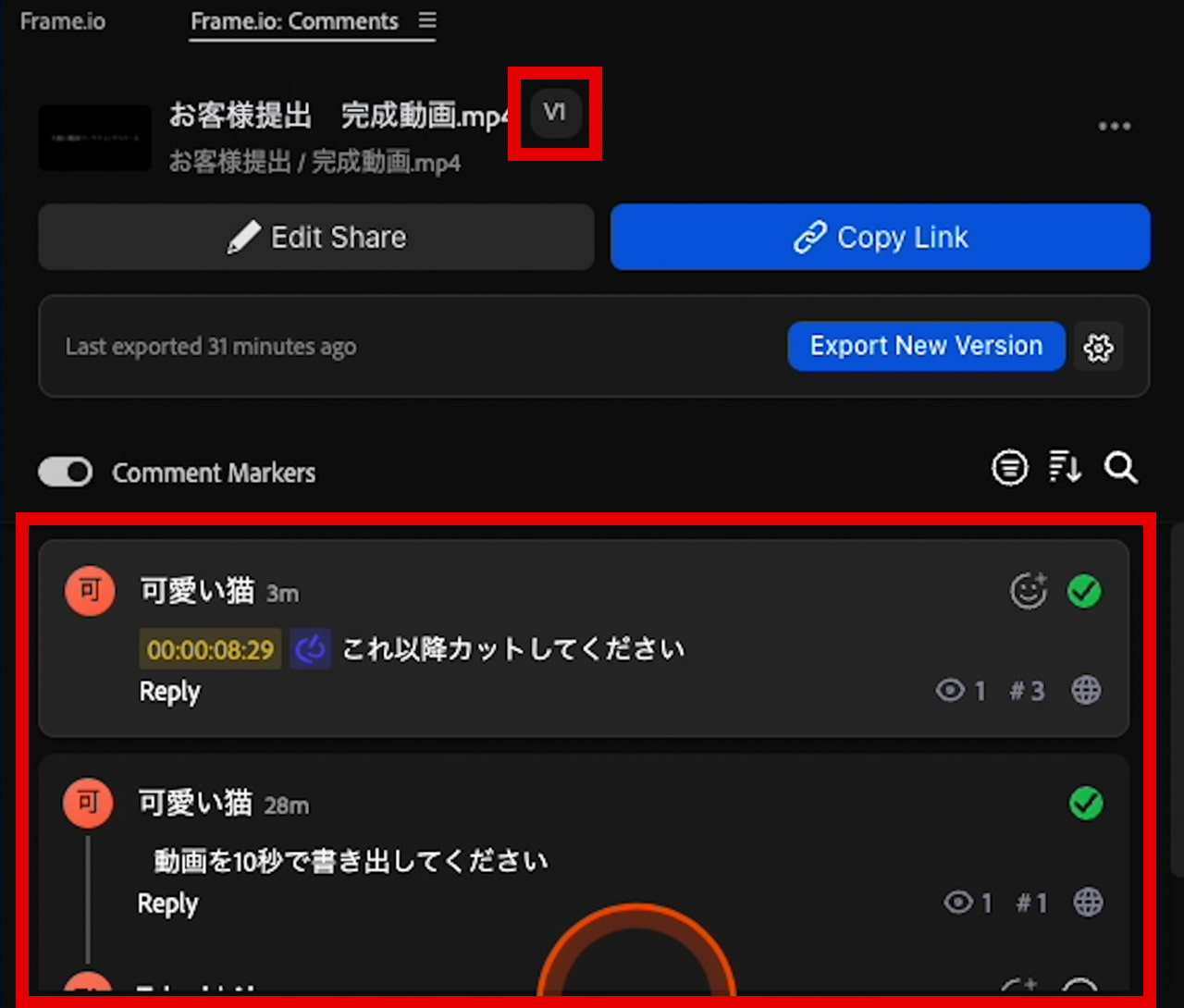

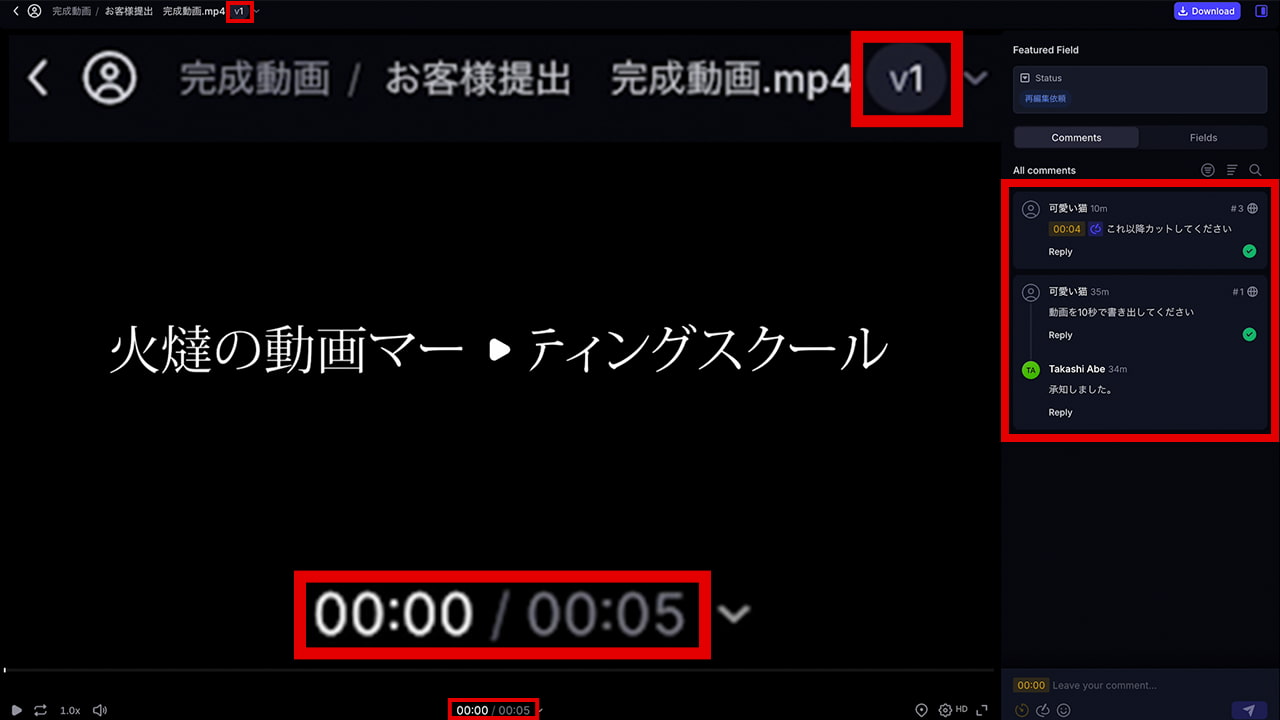

Premiere Proのコメントパネルに、「可愛い猫さん」から「動画を10秒で書き出してください」という修正指示が届きました。

このコメントに、直接返信をしてみましょう。

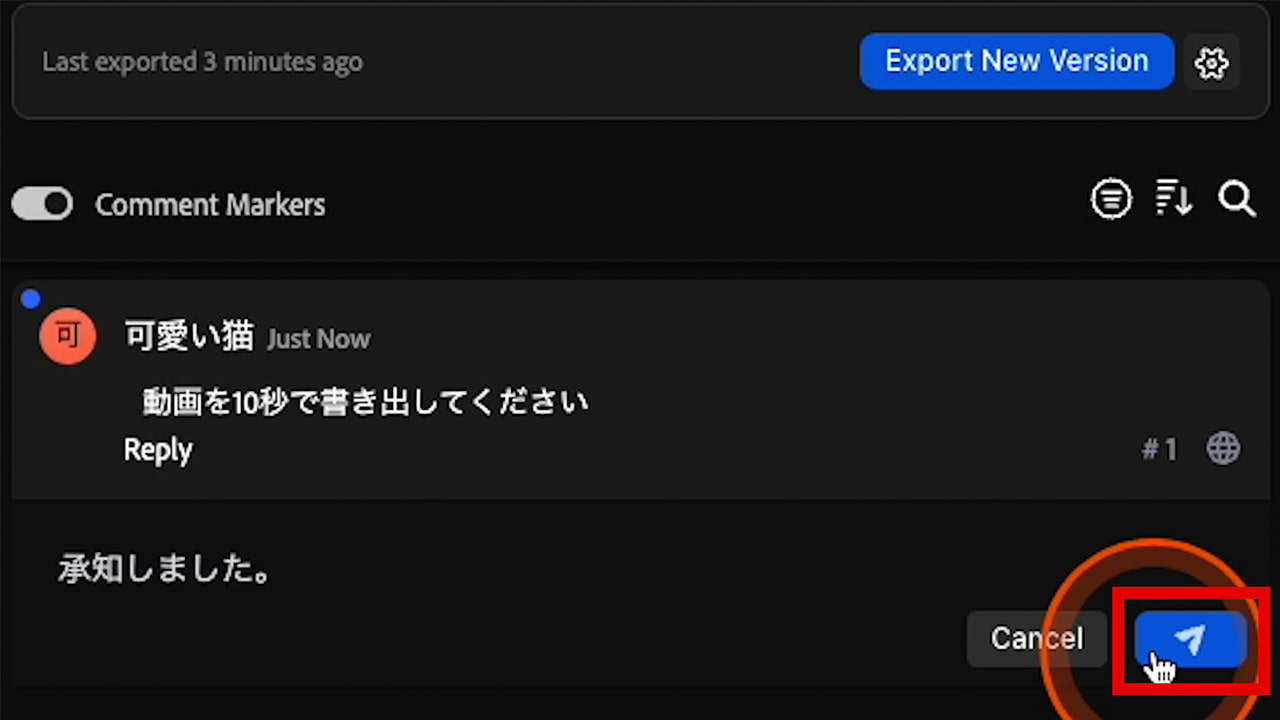

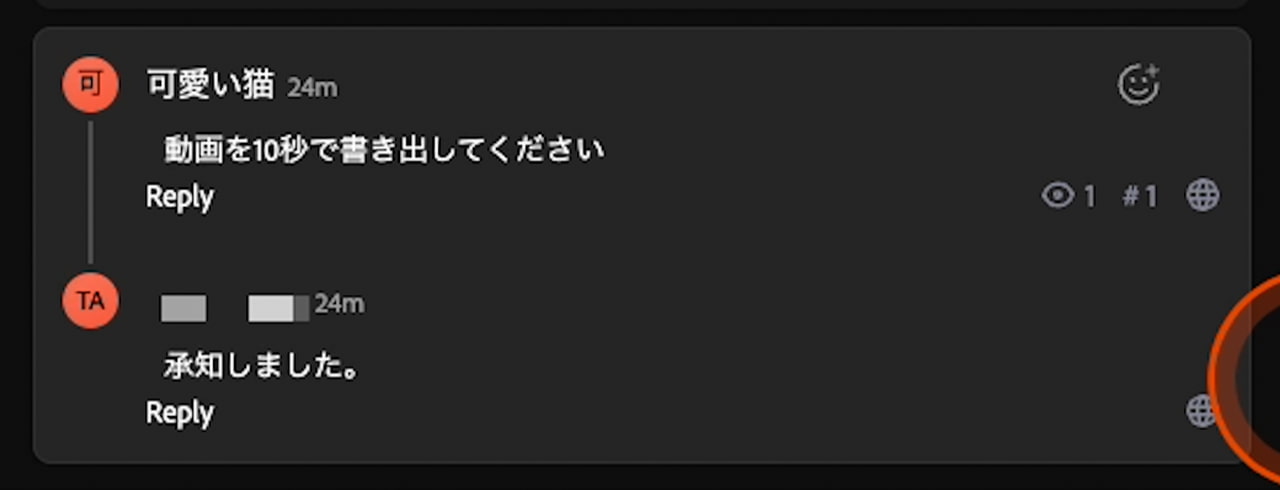

「Reply」ボタンをクリックし、入力欄に「承知しました。」と入力します。

入力できたら、紙飛行機マークの送信ボタン を押します。

これで修正指示に対して、了解した旨を返信することができました。

このように、Premiere Proの画面上で、素早くコミュニケーションを取ることが可能です。

8.タイムコード付きで指示する / 描画ツール / ステータス変更

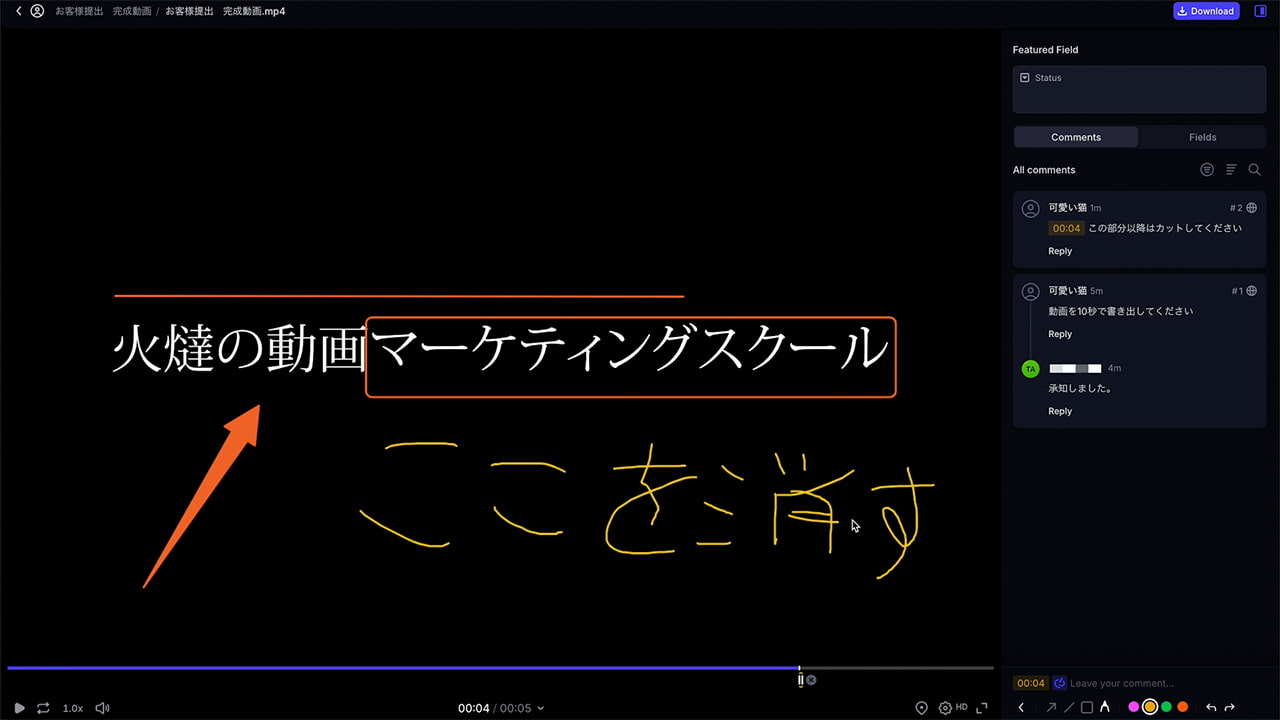

先ほどまでは、Premiereの編集者画面が表示されていましたが、改めてチェック者、つまり上司側の画面に戻ってきました。

返信を確認する

先ほど編集者から返信があったはずなので、更新ボタンを押してみます。

すると、編集担当者から「承知しました」というコメントが届いています。

では、引き続き、チェック作業を行っていきます。

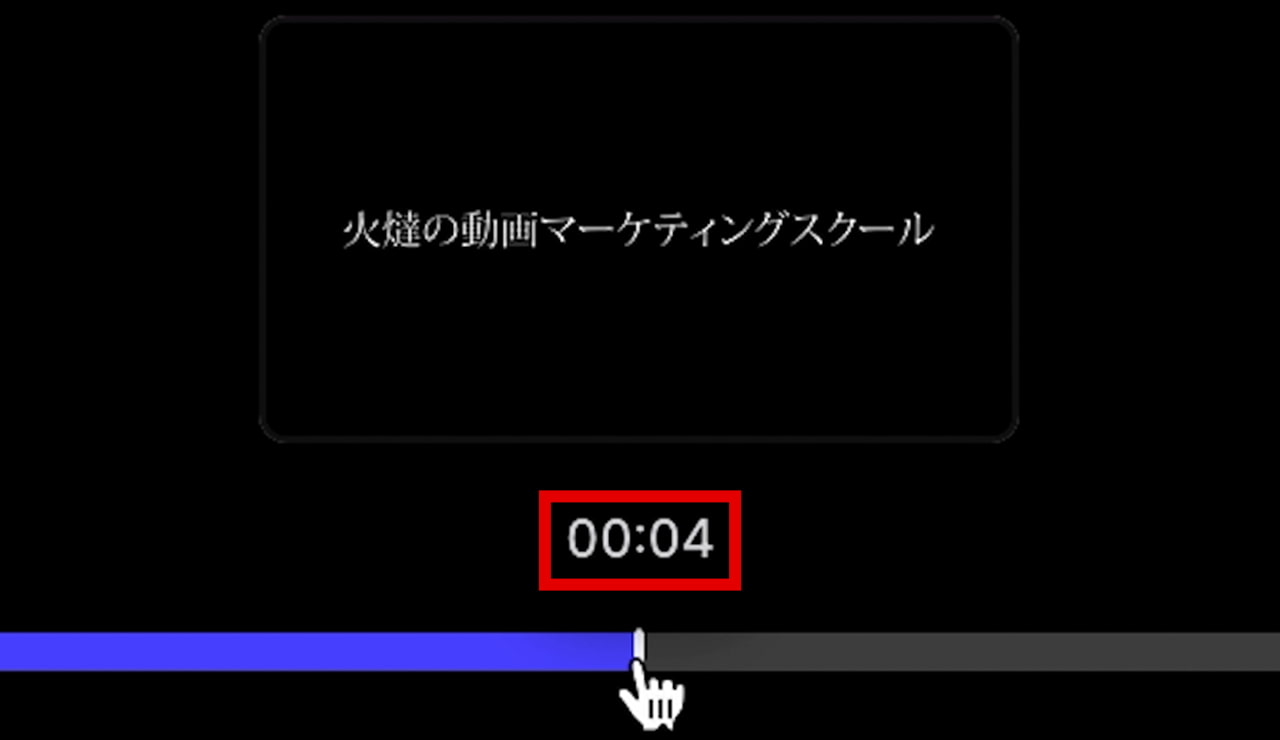

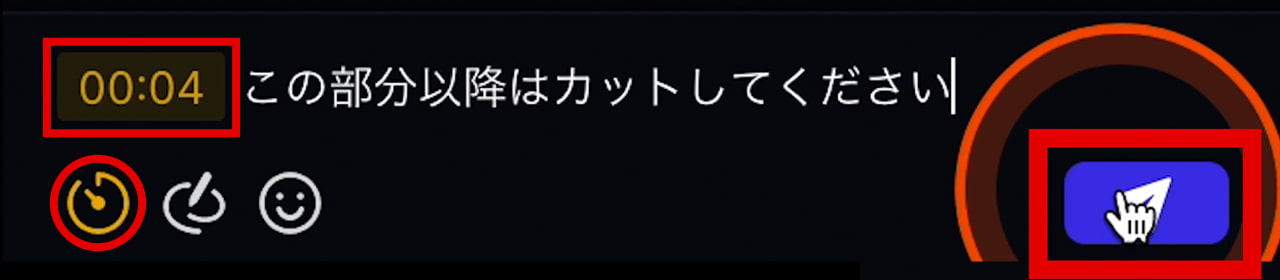

タイムコードを指定する

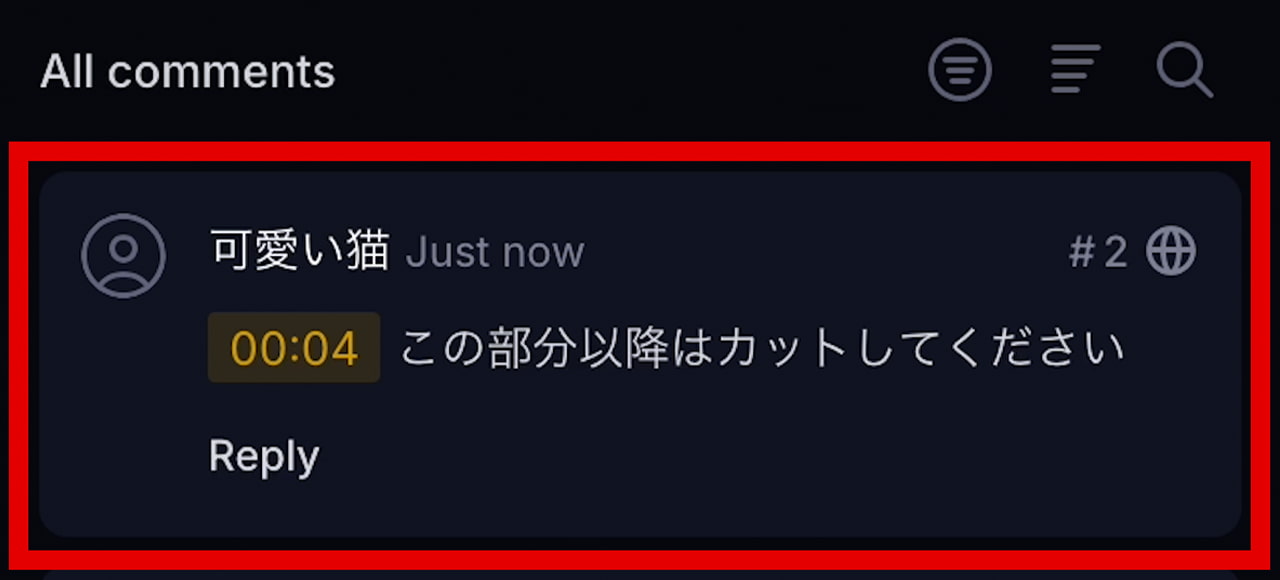

例えば、タイムコードを指定して、修正内容を伝えてみましょう。

その場合は、修正したい箇所のタイムラインをクリックします。

4秒地点に対してコメントを入力します。

「この部分以降はカットしてください」と入力し、送信します。

これで、4秒地点の修正として「この部分以降はカットしてください」という指示を送ることができました。

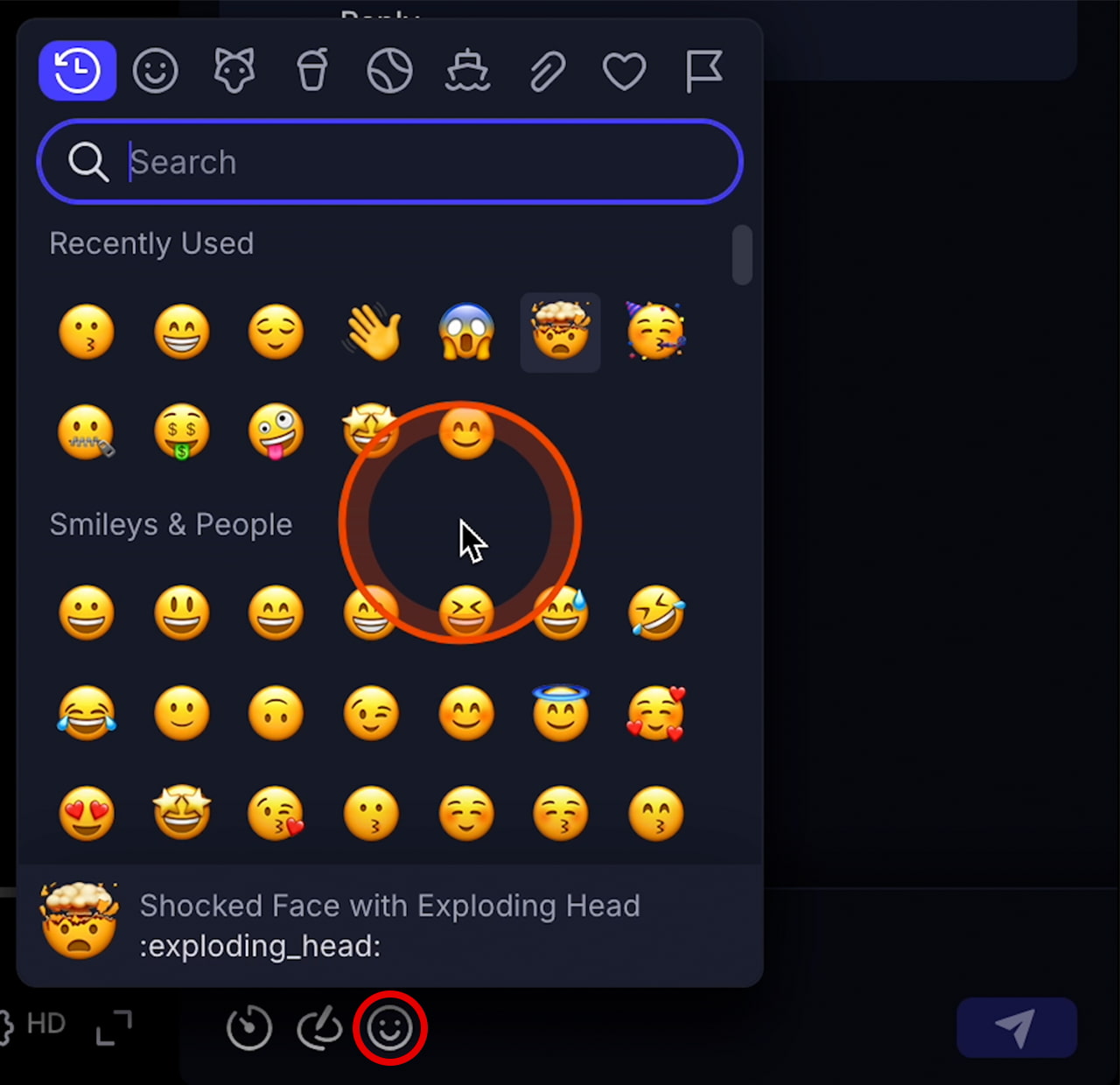

顔文字

さらに、絵文字も使えます。編集者をねぎらう時や、感情を伝えたい時に活用してください。

描画ツール

次に、描画ツールの使い方を紹介します。これを活用すれば、視覚的により分かりやすく、修正内容を伝えることができます。

例えば、矢印を引いたり、線を引いたり、枠で囲むことが可能です。

鉛筆ボタンで色を選べば、フリーハンドで画面内に、文字や図形を書き込めます。

描画ツールを使うことで、より直感的に修正を依頼できるので便利です。ぜひ覚えておきましょう。

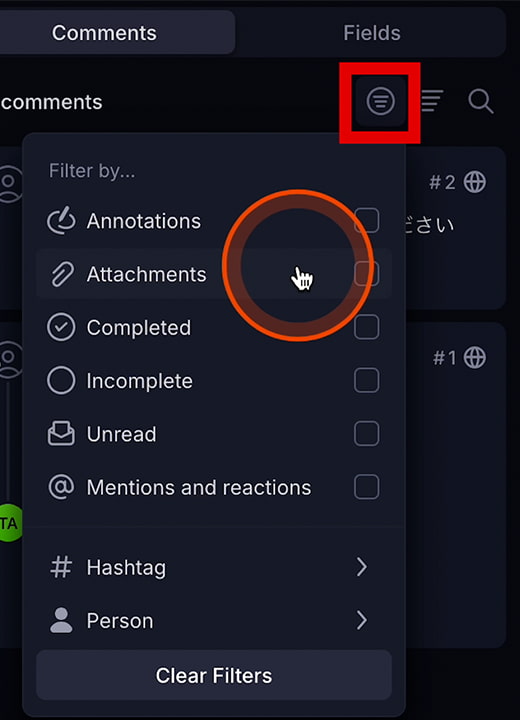

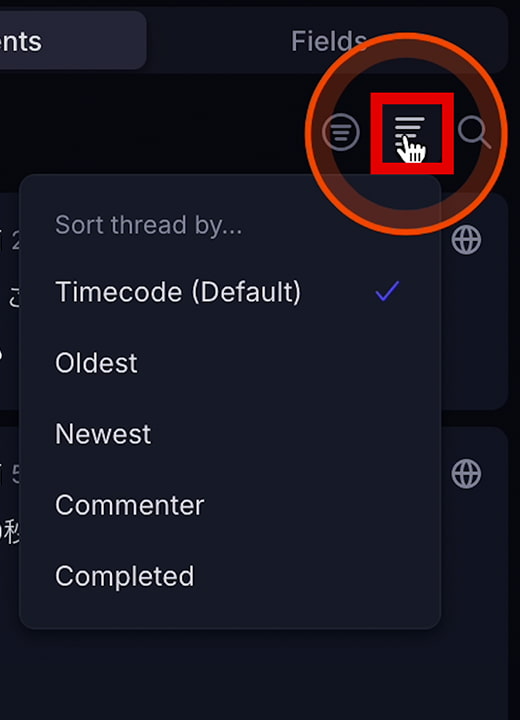

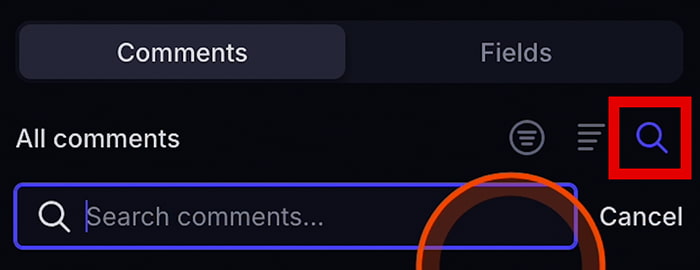

フィルター・検索

コメント欄の上部にある機能です。

また虫眼鏡のアイコンからは、キーワードでコメントを検索できます。

ここまでが「Comments」タブの解説です。

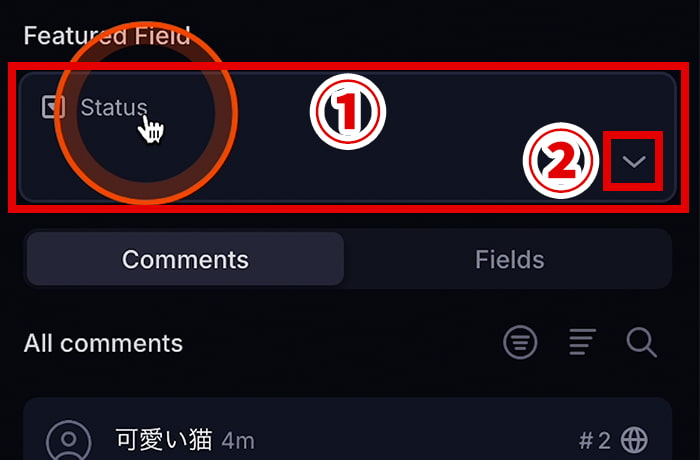

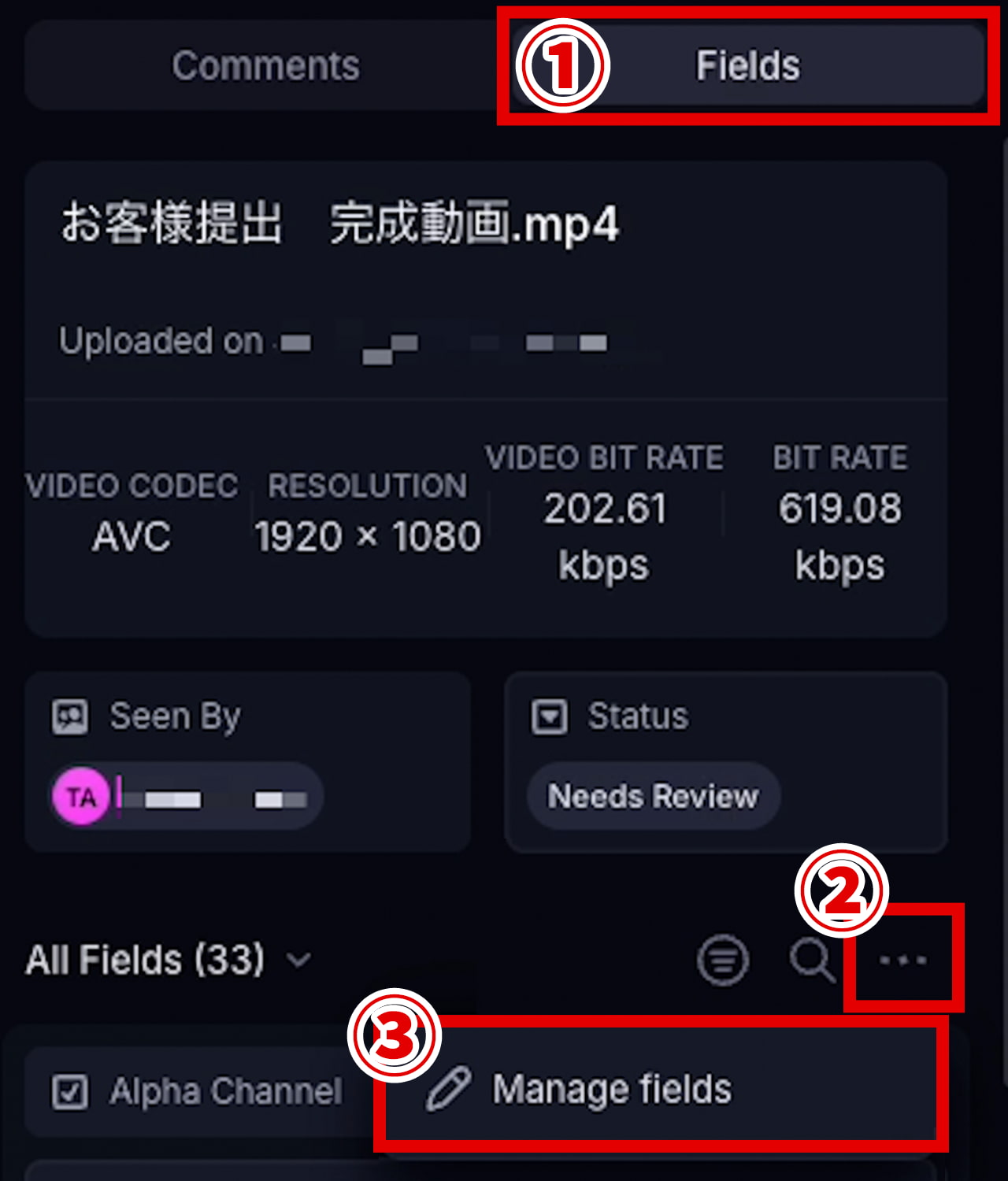

Fieldsタブ

次に、隣の「Fields」タブを解説します。

この「Fields」タブでは、動画をチェックする際に必要となる様々な情報を、項目として表示・管理することができます。

どの項目を表示・非表示にするかは、Frame.ioのクラウド設定で変更可能です。皆さんの使い方に応じて、適宜設定してください。

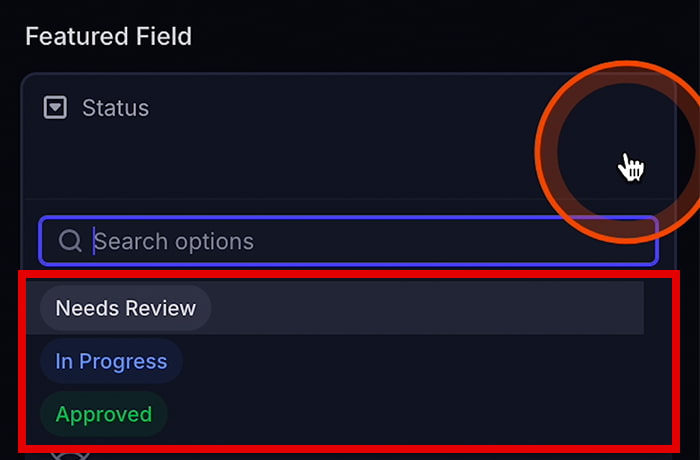

ステータスを変更する

それでは、これでレビューは終了したと仮定して「ステータス」を変更してみましょう。

ステータス項目には初期設定で「Needs Review」「In Progress」「Approved」があります。

レビューが必要な状態です。主に編集者が使います。

現在作業中の状態を示します。

承認済み、つまりチェック完了の状態です。

もし可能であれば、「編集中」や「チェック中」といったステータスを独自に作ることもできます。

こうしたステータスの項目は、Frame.ioのクラウド設定で、自由に追加・変更が可能です。

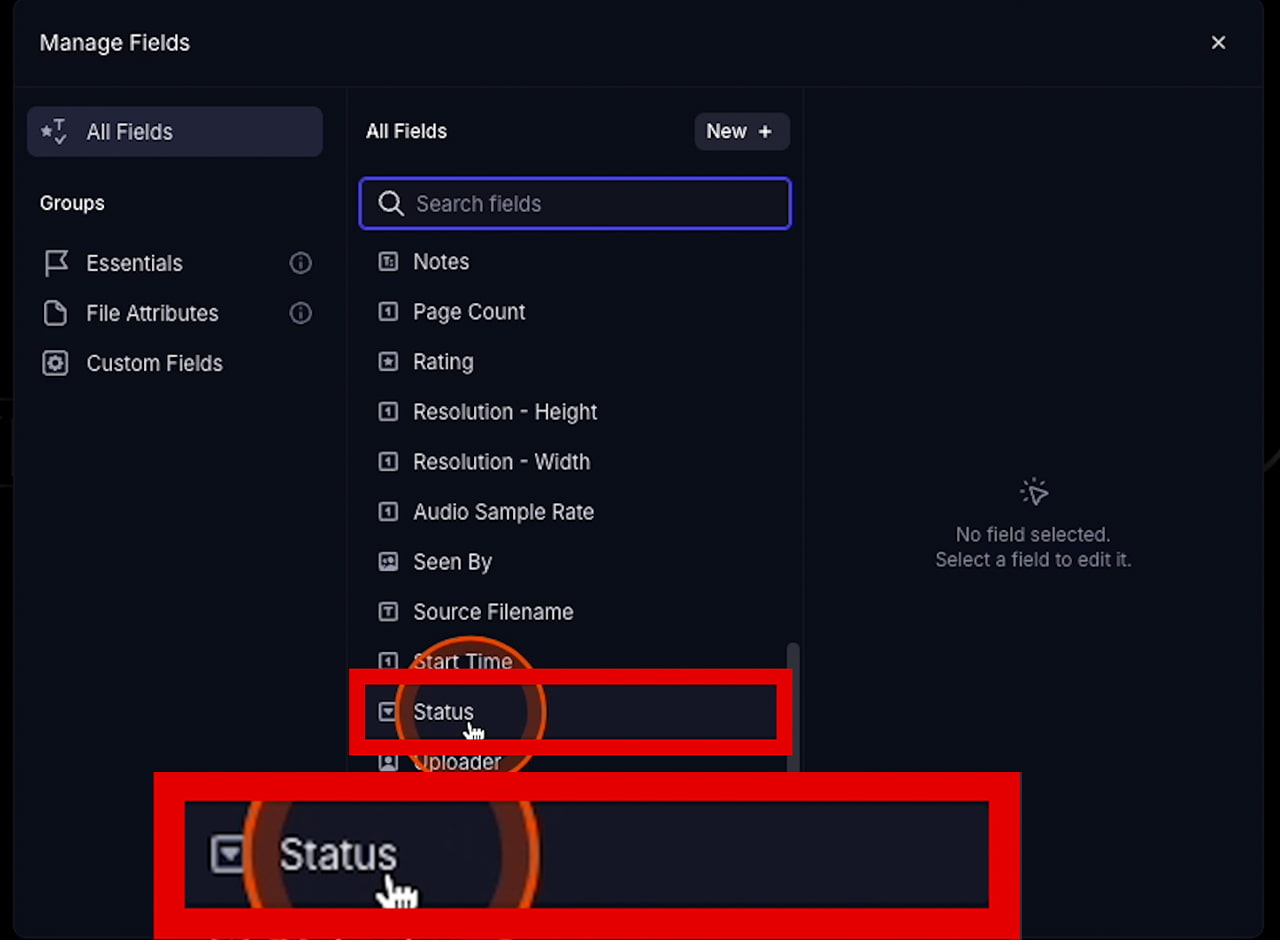

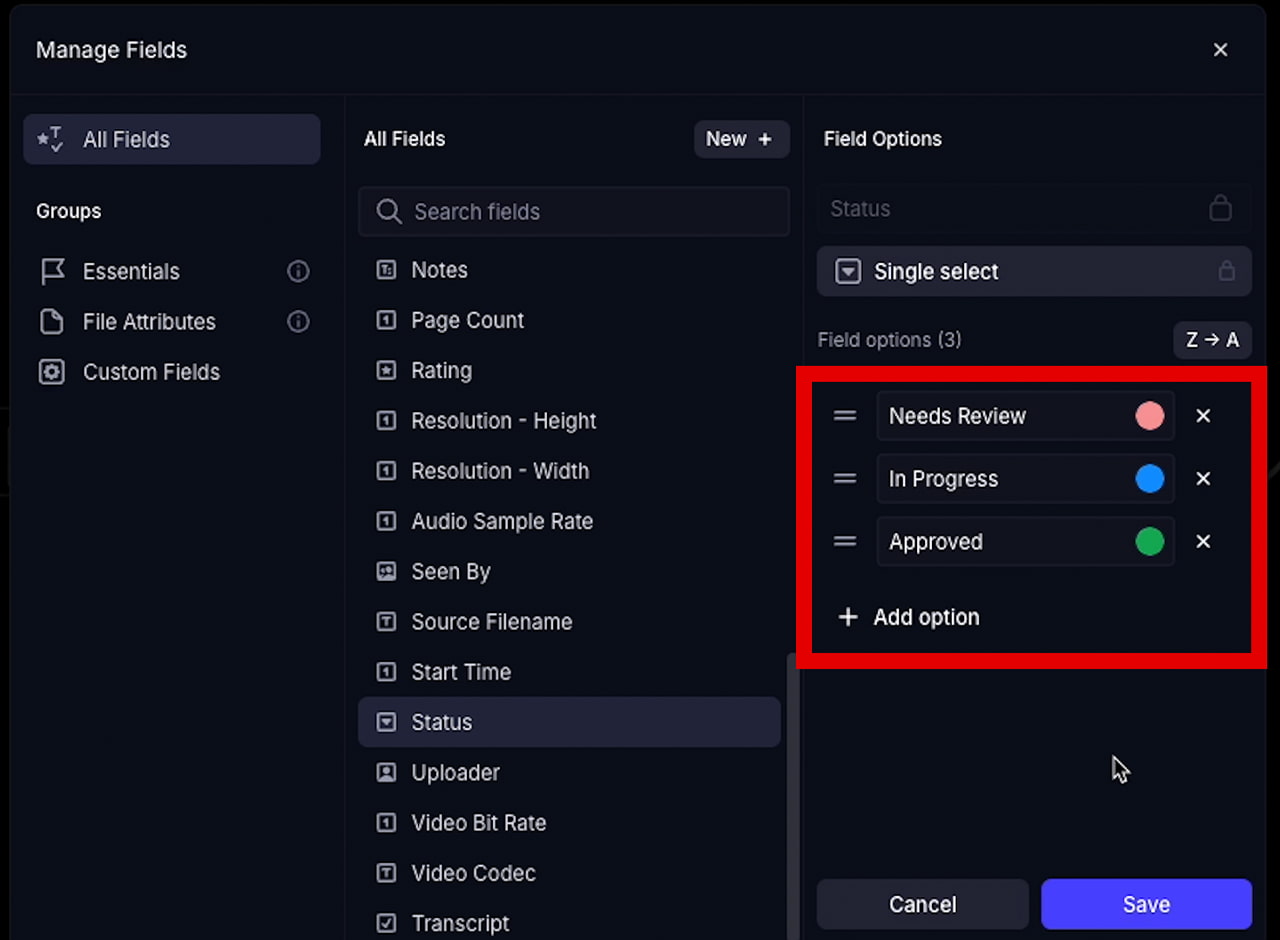

9.ステータス項目をカスタマイズする

なお、Frame.io上でステータスの項目をカスタマイズすることも可能です。

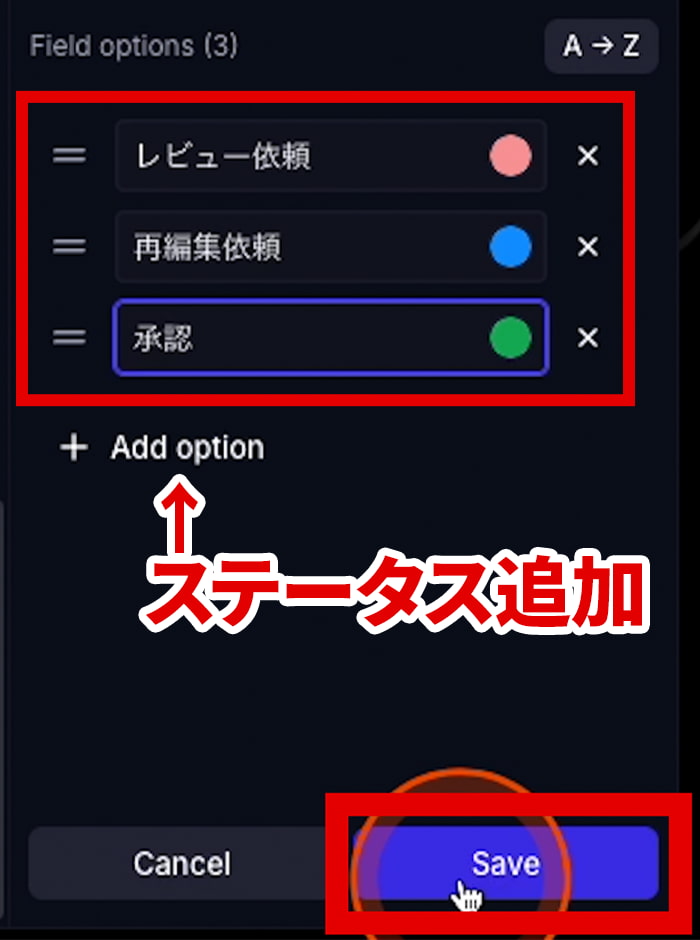

今回は例として、デフォルトの項目を「レビュー依頼」「再編集依頼」「承認」という日本語に変更してみました。

この内容で問題がなければ、「Save」ボタンを押して保存します。

また、新しいステータスの項目を追加したい場合は、「Add option」から作成してください。

これで、ステータスのカスタマイズは完了です。

10.おすすめのステータスカスタマイズ設定

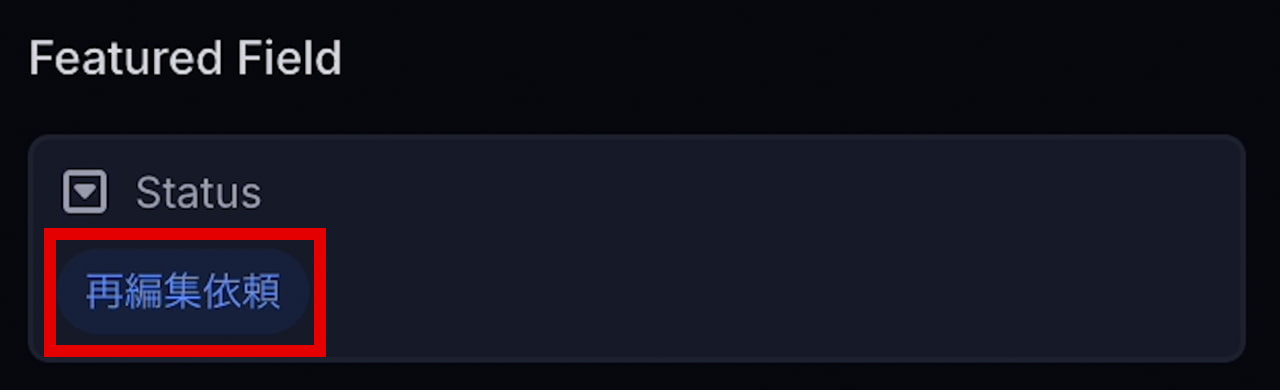

Frame.ioのクラウド設定から、ステータスの内容を改めて変更してみましたので、その役割を説明します。

主に編集者が動画を提出し、チェックをお願いする際に使う項目です。

レビューの結果、修正が必要となった場合に選択するステータスです。

レビューの結果、問題なく納品完了となった際に使う項目となります。

今回は修正が必要なため、「再編集依頼」を選択します。

これで、編集者の方へ「再編集依頼」の通知が送られました。

今回のレビュー作業は、一旦これで終了となります。

11.Premiere Proでの修正対応と再チェック依頼

チェック側から「再編集依頼」が届きましたので、改めてPremiere Proの編集画面に戻ってきました。

コメントパネルを見ると、先ほどはなかったコメントが追加されているのが確認できます。

もし、右側のプレビュー画面に何も表示されていない場合は、左のコメントを一度クリックしてみてください。すると、コメントに紐づいた修正指示が、プレビュー画面上に表示されます。

書き出し指示を対応する

まずは「動画を10秒で書き出してください」という指示から対応します。

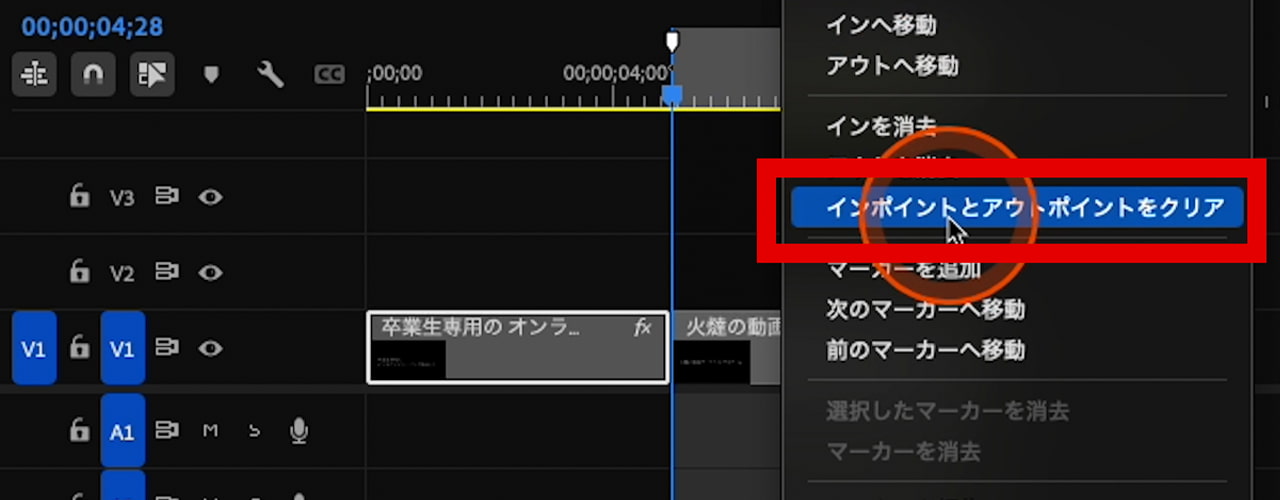

これは前回、イン / アウト点で書き出してしまったのが原因です。

イン / アウト点を消去し、シーケンス全体を書き出すことで、修正します。

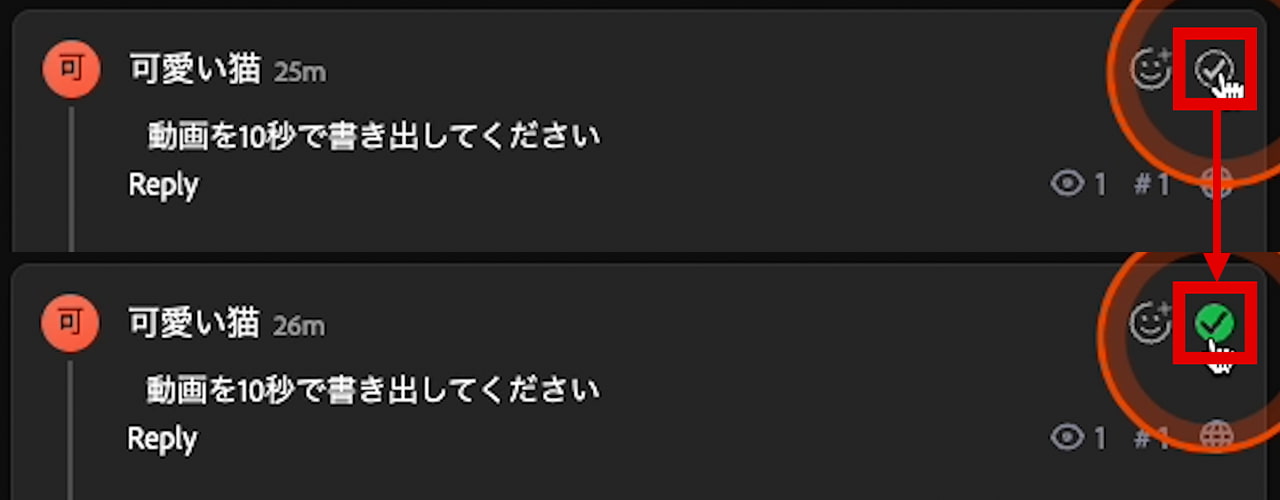

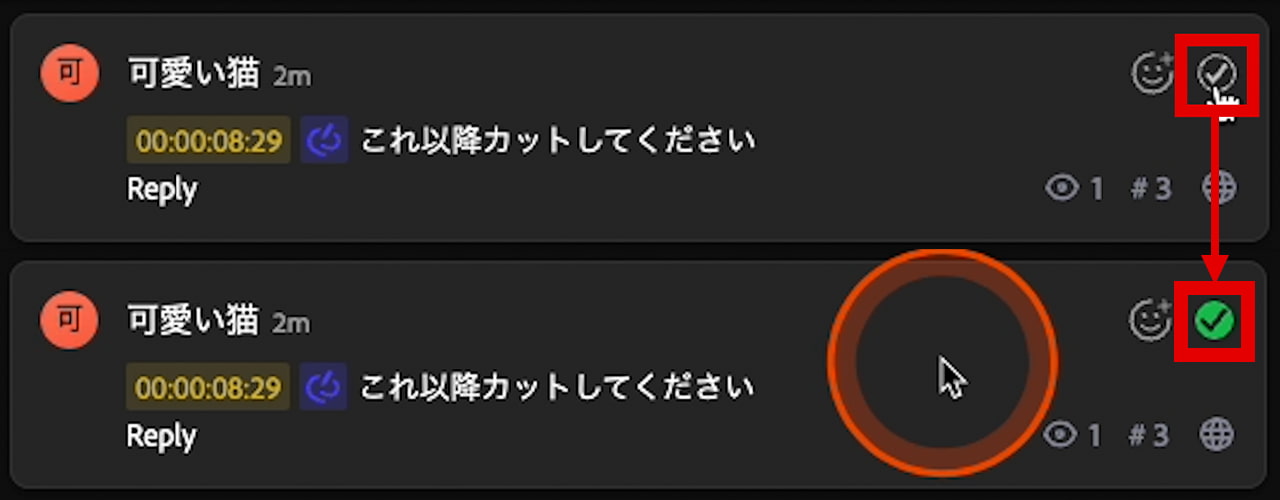

対応が完了したので、このコメントの右側にあるチェックマークをクリックして、対応済みのステータスにしておきましょう。

カット指示を対応する

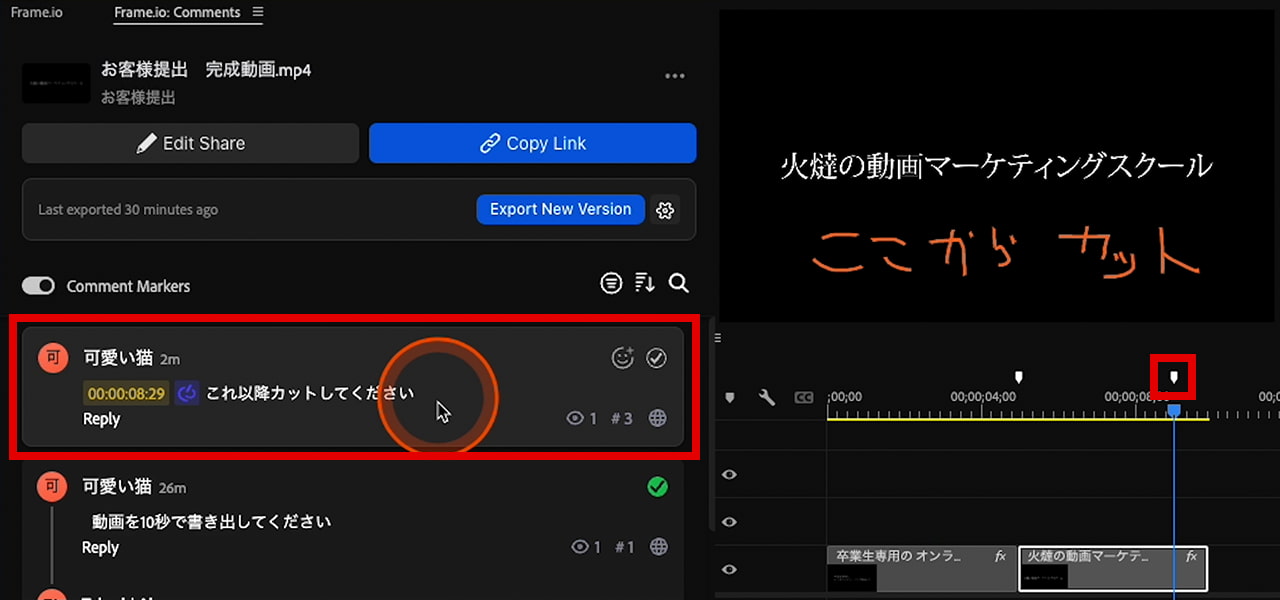

続いて「これ以降カットしてください」と、8秒29フレームの地点に指示があります。

このように、時間指定のあるコメントはタイムライン上にもマーカーが表示されるため、修正箇所が一目瞭然で非常に便利です。

指示に従って、この部分をトリミングでカットします。

これで修正が完了しました。こちらも同様に、対応済みのチェックマークを入れておきます。

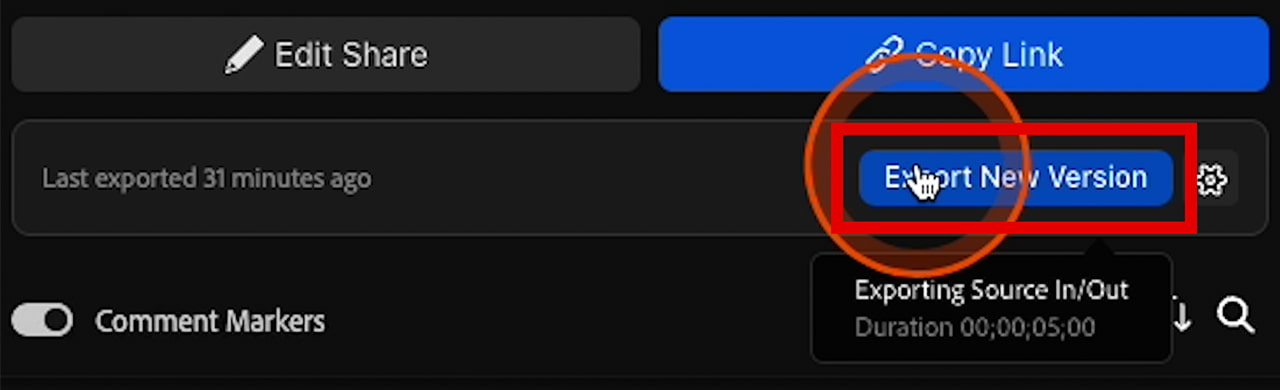

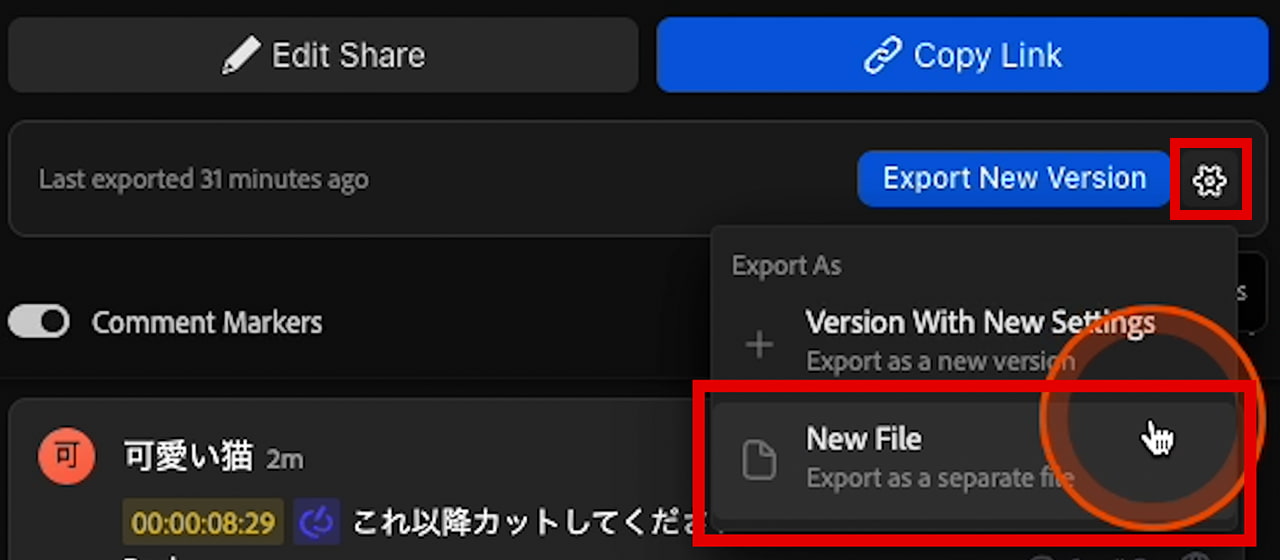

対応完了後に最新版の動画を書き出す

全ての修正が完了したので、この状態で再度チェックを依頼します。

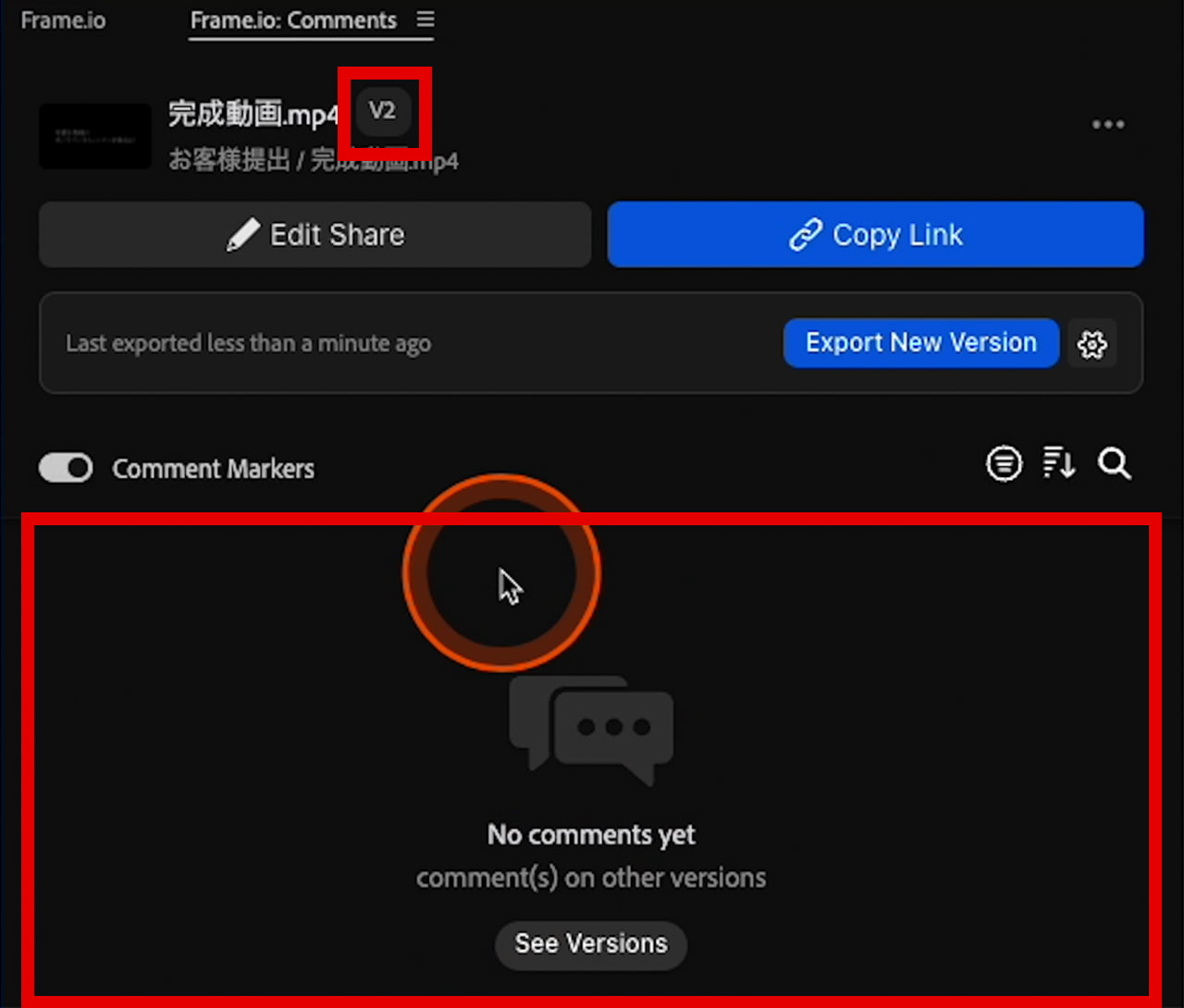

書き出す際は「Export New Version」ボタンを使います。

これを選ぶと、先ほどの動画の「バージョン2」として、上書き保存のような形でアップロードされます。

ちなみに、その右にある歯車マークから「New File」を選ぶと、全く別の新しい動画ファイルとしてアップロードすることもできます。

今回は、「Export New Version」をクリックして、新規バージョンとしてアップロードします。

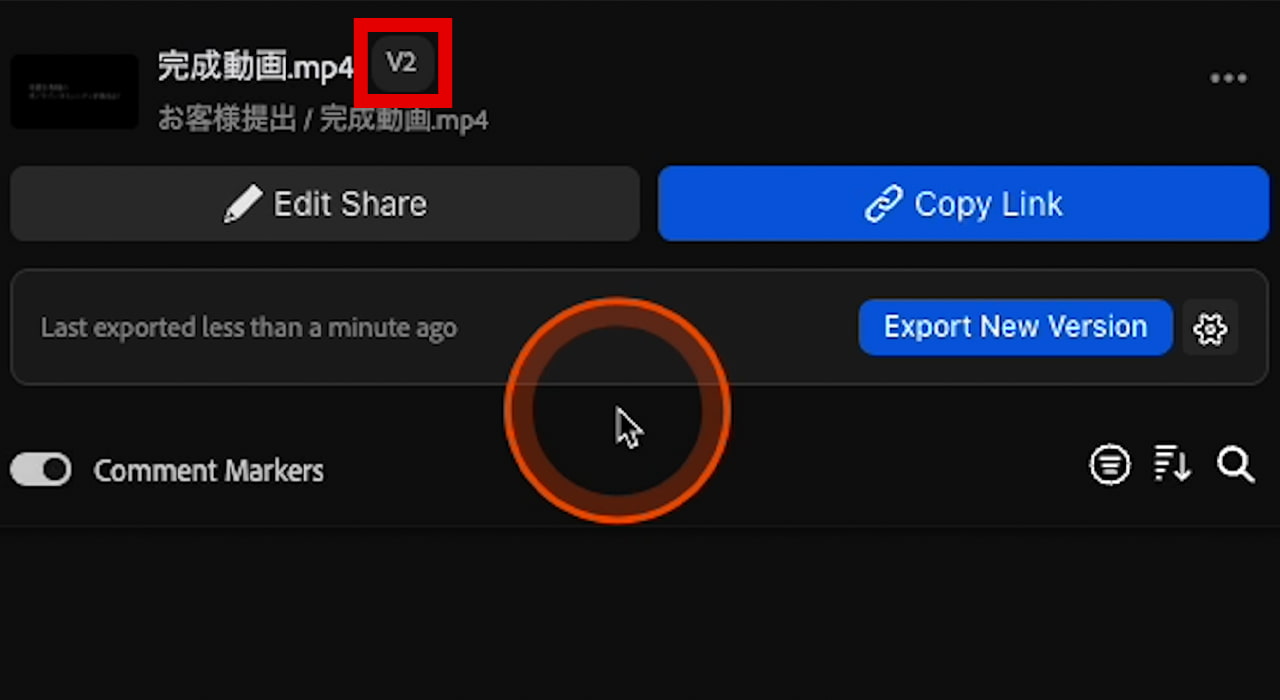

書き出し完了後

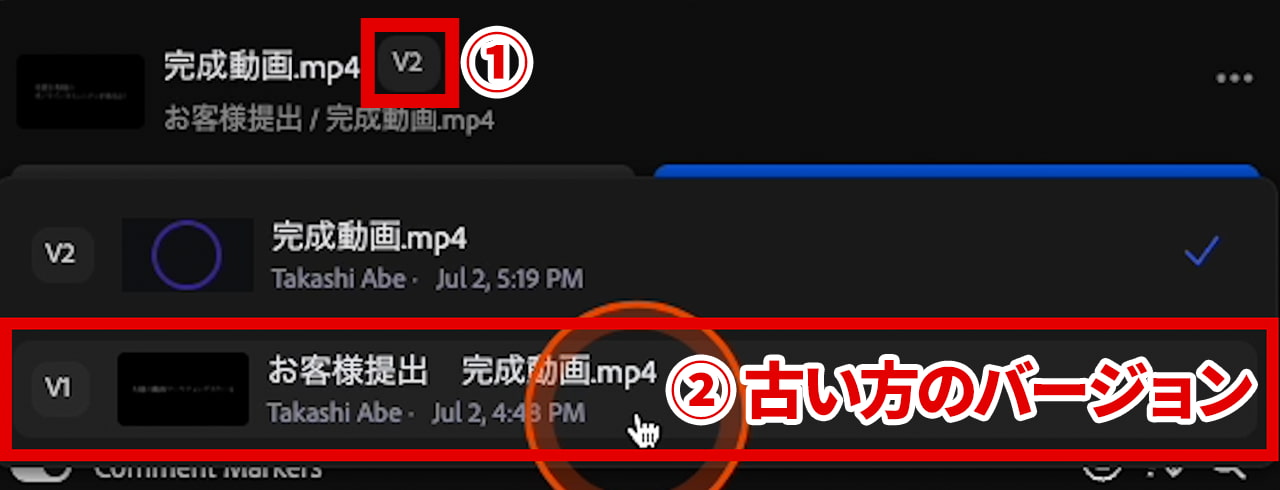

書き出しが終わったら、パネル左上のファイル名に「V2」と表示されています。これが、新しいバージョンとして書き出された証拠です。

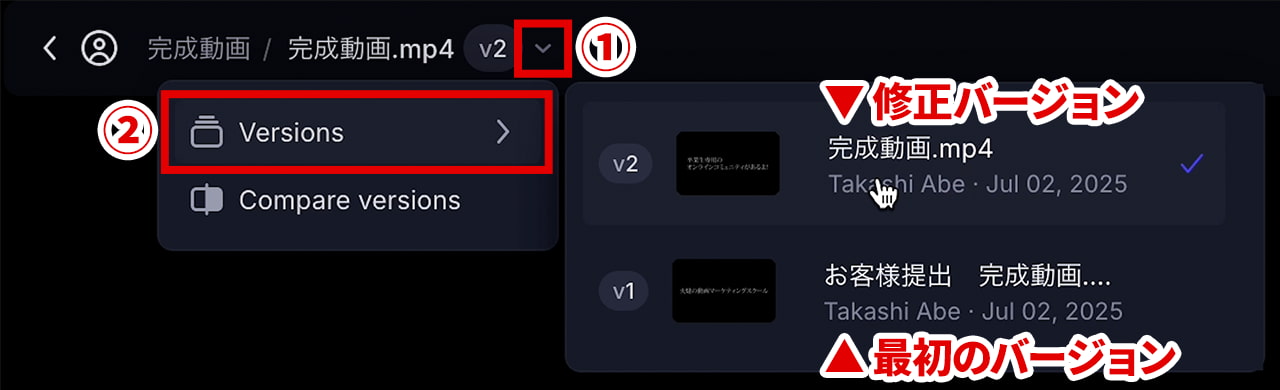

この「V2」の部分をクリックすると、過去のバージョンに切り替えることができます。

バージョン1の古い方には先ほどのコメントが残っていますが、新しく書き出したバージョン2には、まだコメントがありません。

この状態で、改めてレビューをしてもらうことになります。

同じように「Copy Link」ボタンからURLをコピーして、チェック担当者に共有しましょう。

12.修正の確認と承認の流れ

ブラウザでURLを開く

編集者から、再修正した動画のURLが送られてきました。

早速こちらをチェックしてみましょう。

前回と同じように、インターネットブラウザでURLを開きます。

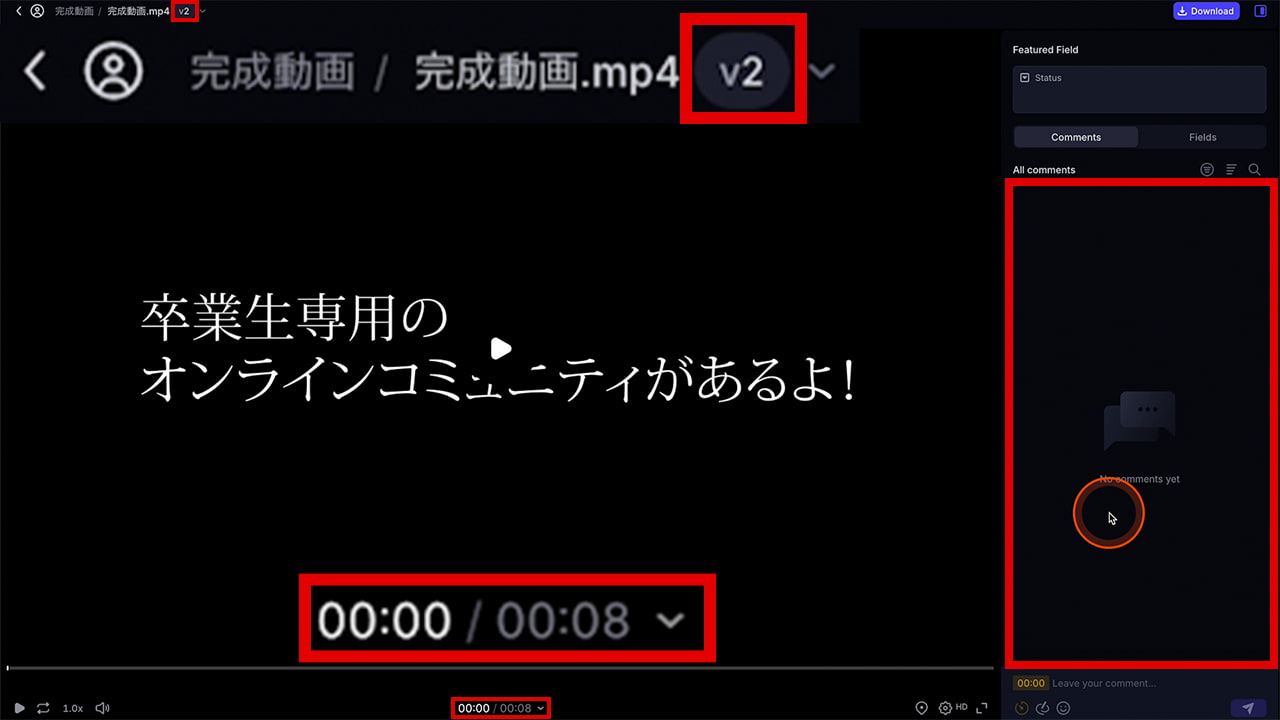

すると、コメント欄がクリアされ、動画の長さも修正されています。

画面左上を見ると、ファイル名に「V2」と表示されています。これが、前回からバージョンアップした印です。

過去のバージョンを確認する

上部バーにある、V2の隣の下矢印ボタン をクリックし、「versions」にマウスオーバーすると、過去のバージョンをいつでも確認することができます。

「V1」が一番最初のバージョン、そして「V2」が今回修正されたバージョンというわけです。

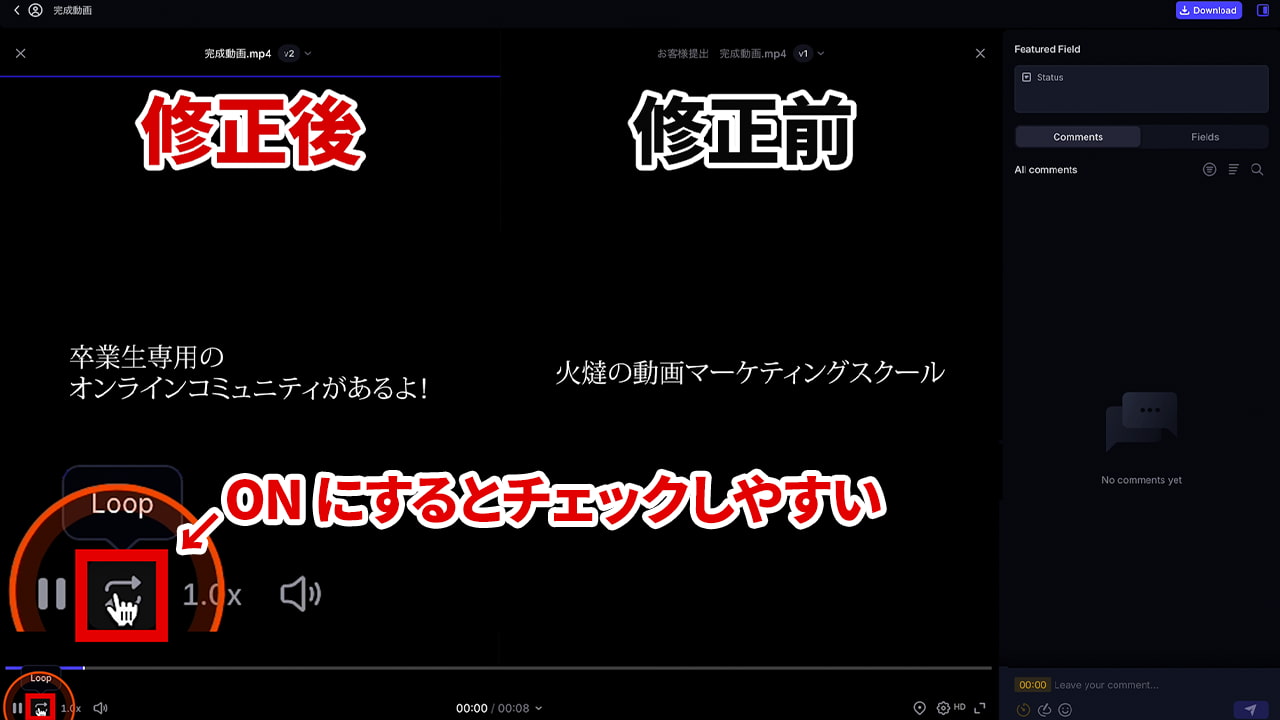

同時比較する

さらに、「Compare versions」という機能を使えば、修正前と修正後の動画を並べて、同時に比較再生することも可能です。

一度の再生で2つのバージョンを見比べられるので、色味やアニメーションの速度といった、微妙な違いを確認する際にとても便利です。

この比較機能にループ再生を組み合わせると、より効果的にチェックできますね。

ステータスを変更する

さて、チェックした結果、指示通りに修正されていることが確認できました。

これで納品完了と判断できるので、ステータスを「承認」に変更します。

ステータスを「承認」にすることで、編集者にも作業が完了したという通知が届きます。

以上が、編集者とレビュー担当者、それぞれの視点を含めたFrame.ioの一連の使い方でした。

まとめ

Frame.io V4の基本的な使い方をご紹介しました。

以上が、Frame.ioに動画をアップロードして、レビュー後の修正完了まで、基本的な一連の流れです。

初心者でも簡単に使うことができ、新しくソフトをダウンロードしたり、購入したりする必要はありません。ブラウザで使用できますので、操作方法がわかれば誰でも動画のレビューが簡単にできます。

チームで動画を制作する場合や、クライアント様にご確認いただく場合に便利ですので、ぜひともご活用ください。

しかし、ただ単にFrame.ioを導入するだけでは、かえって手間が増えることもあります。

次の記事では、Frame.ioを使いこなすためのコツを具体的に解説いたします。ぜひこちらもチェックください。

Frame.io講座は、火燵の動画マーケティングスクールでも閲覧できます。火燵の動画マーケティングスクールにて受講いただけますと、TV会議でレクチャーが受けられ、LINEで何度でも質問が可能です。

「Frame.ioのことがわからない」「Frame.ioやPremiere Proを使っていてつまずいた」など、講座ではわからなかったことが質問できます。ぜひご受講ください!