前回のブログ記事にて、Frame.ioの基本的な使い方を解説しました。

Frame.ioは便利ですが、「どう指示するか」を決めていないと、コメントが溜まるほど手間も迷いも増えます。

本記事では、1コメント1修正、指示のパターン化、描画ツールの前提運用、スレッドでの意思決定、そしてAI活用まで、現場で即使えるルールを具体例つきで解説します。

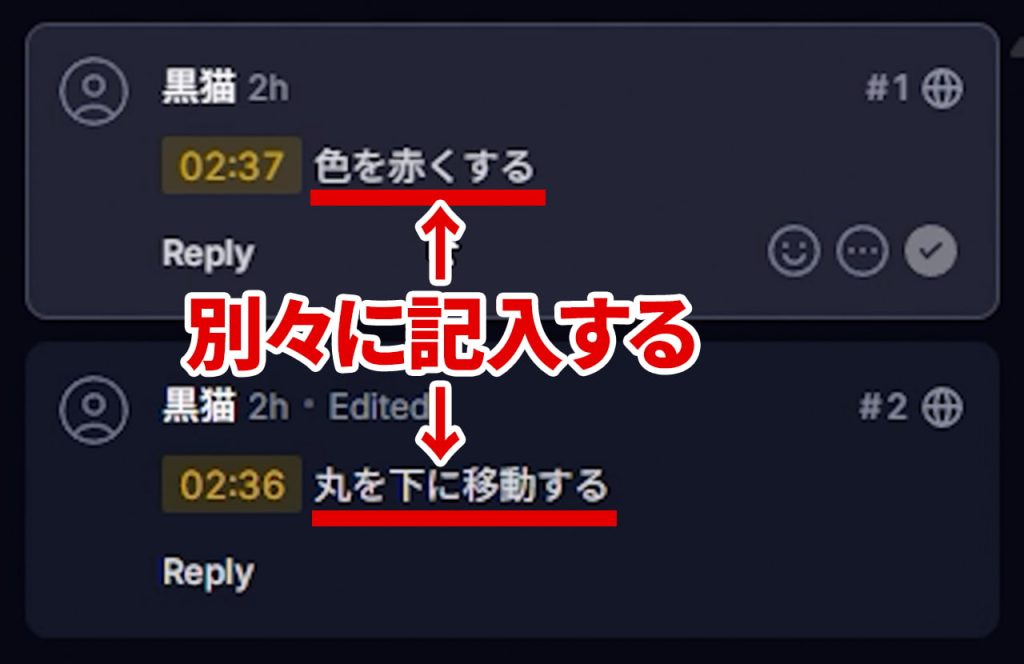

1. 1コメント1修正

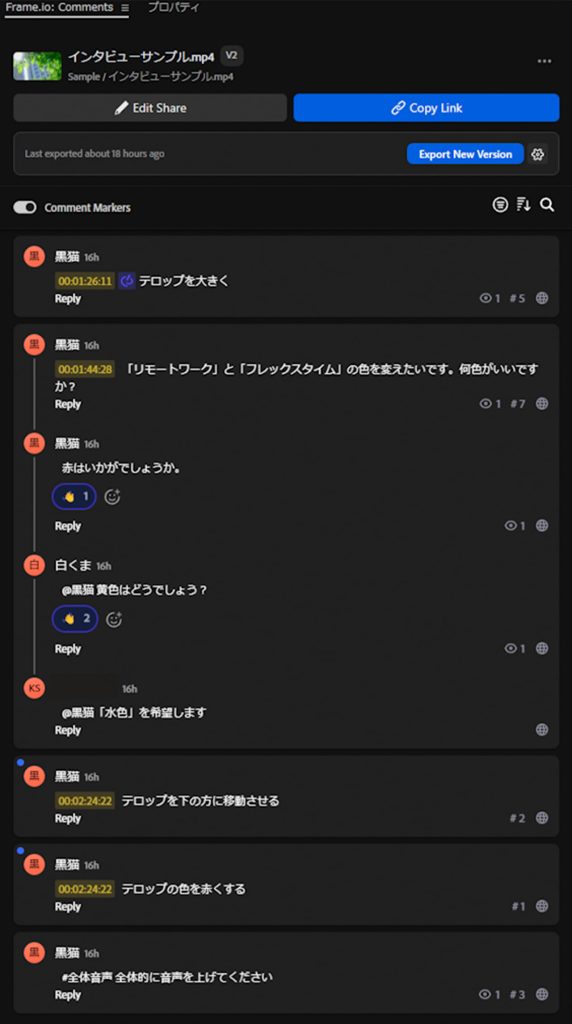

Premiereの画面を見ていただくとわかる通り、Frame.ioにはお客様からいただいたコメントが一覧で表示されます。

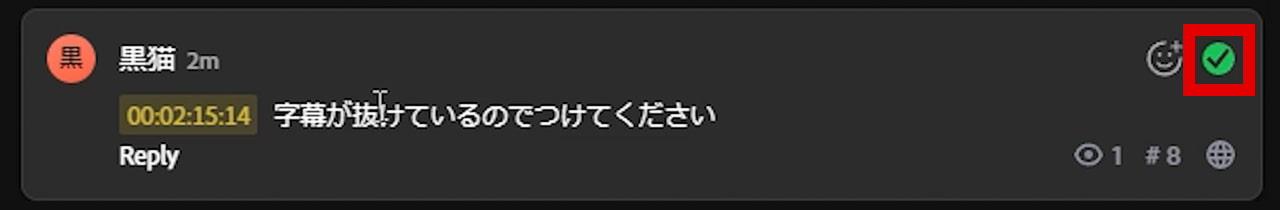

作業が終わったものに関しては、このようにチェックを入れて管理することができます。

これにより、修正漏れを防ぐことができるのはもちろん、コメント一つひとつに「誰が」「いつ」対応したのかが明確になります。

例えば「色を赤くして移動する」といった複数の修正指示は、「色を赤くする」「移動する」というように、タスクを分けてコメントしていただきましょう。そうすることで、作業の抜け漏れがなくなり、管理が非常に楽になります。

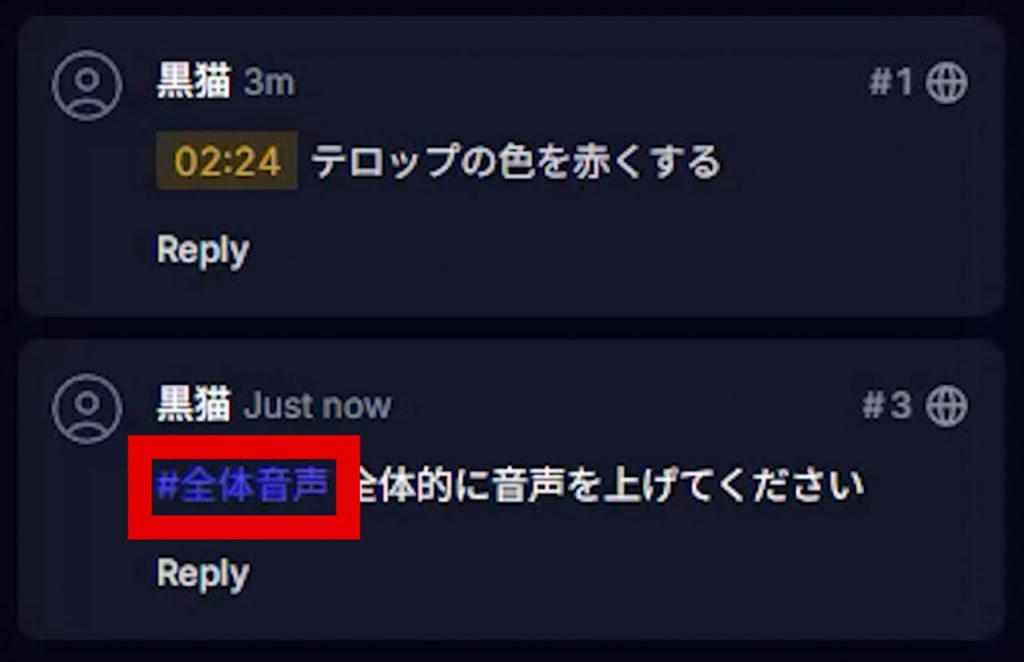

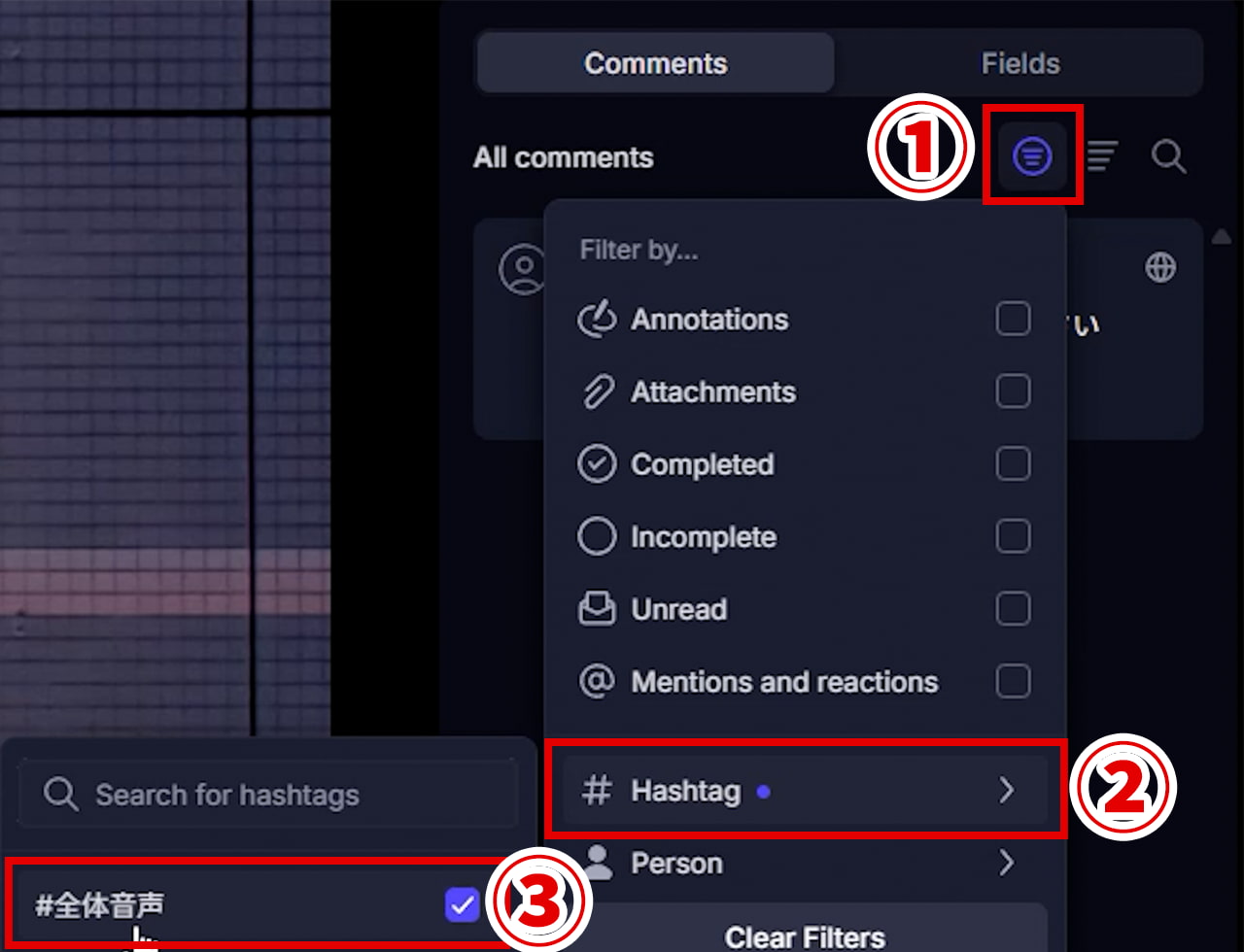

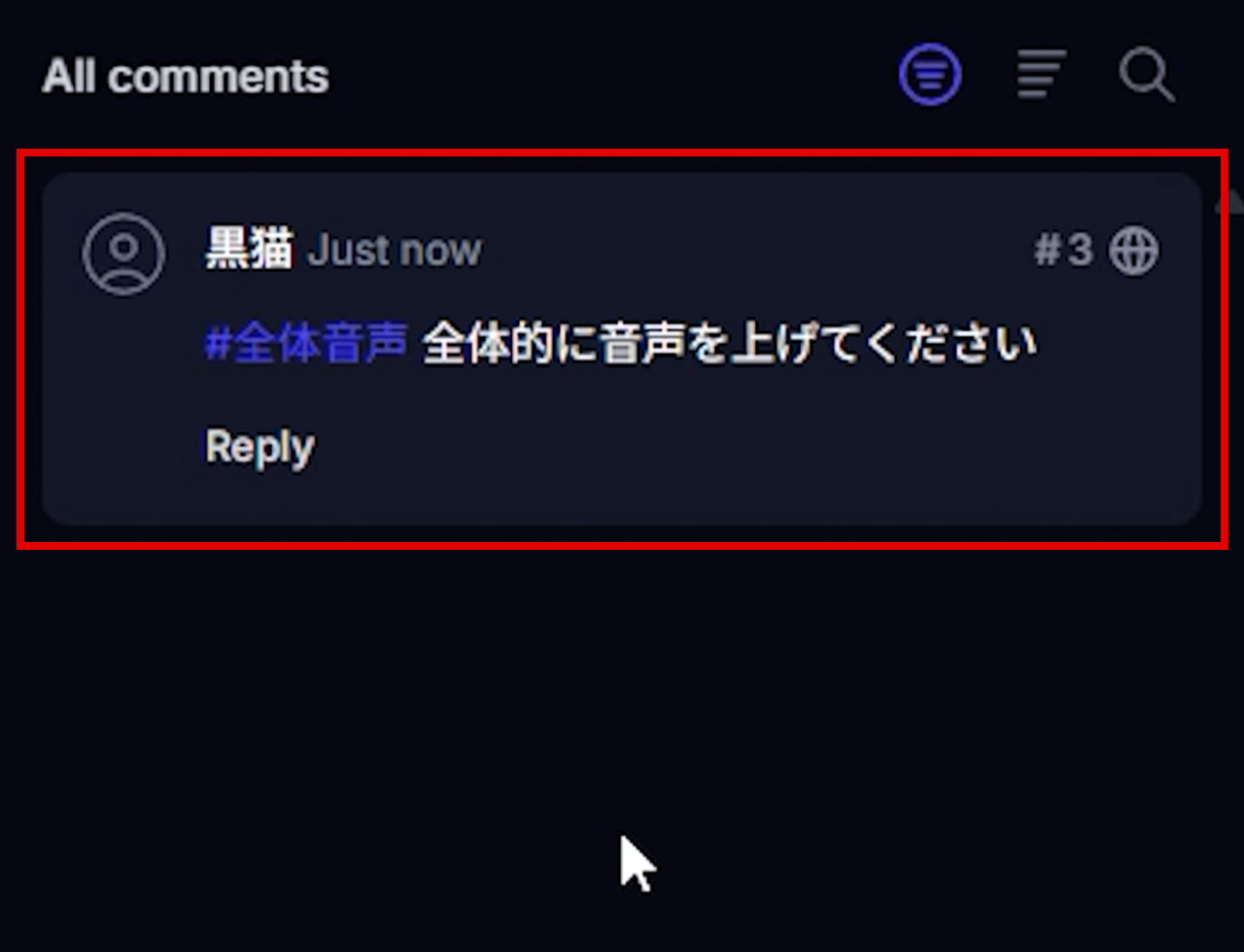

2. 指示内容をパターン化する

お客様からの修正指示の中には、「全体的に音量を上げてください」といった、動画全体に関わるものもあります。

そういった場合は、タイムコードを指定せず、コメントに「#全体音声」などのハッシュタグをつけていただくようお願いしています。

こうすることで、後から「#」(ハッシュタグ)で検索すれば、全体に関わる修正指示だけを一覧で確認できるため、非常に便利です。

3. 機能を駆使して指示を行う

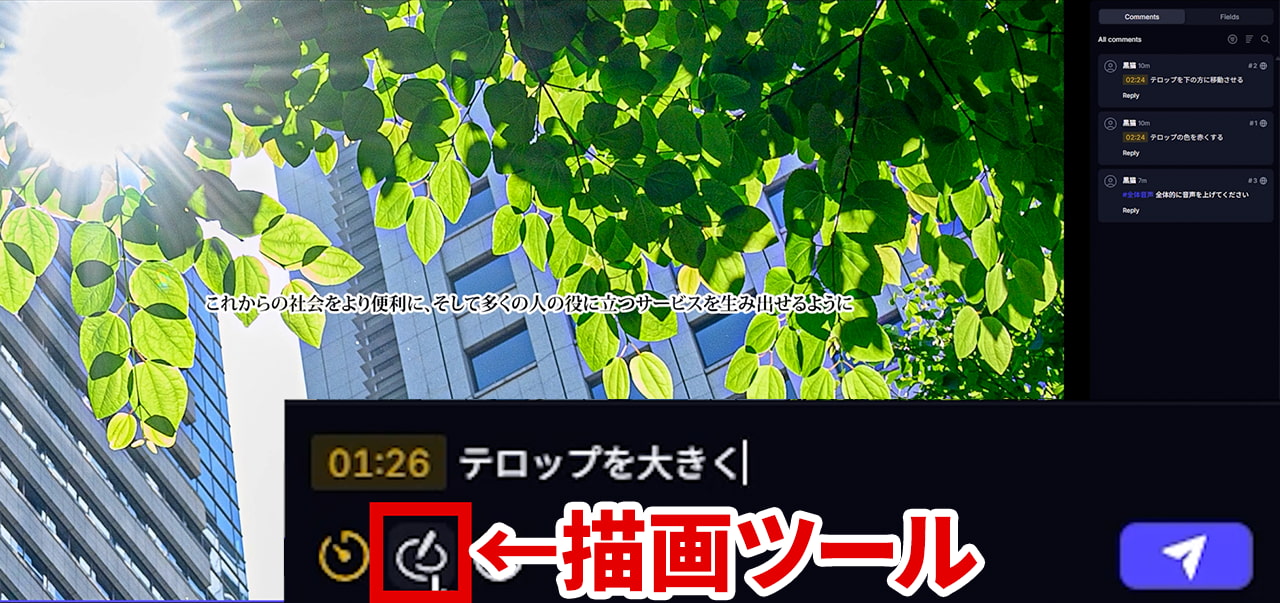

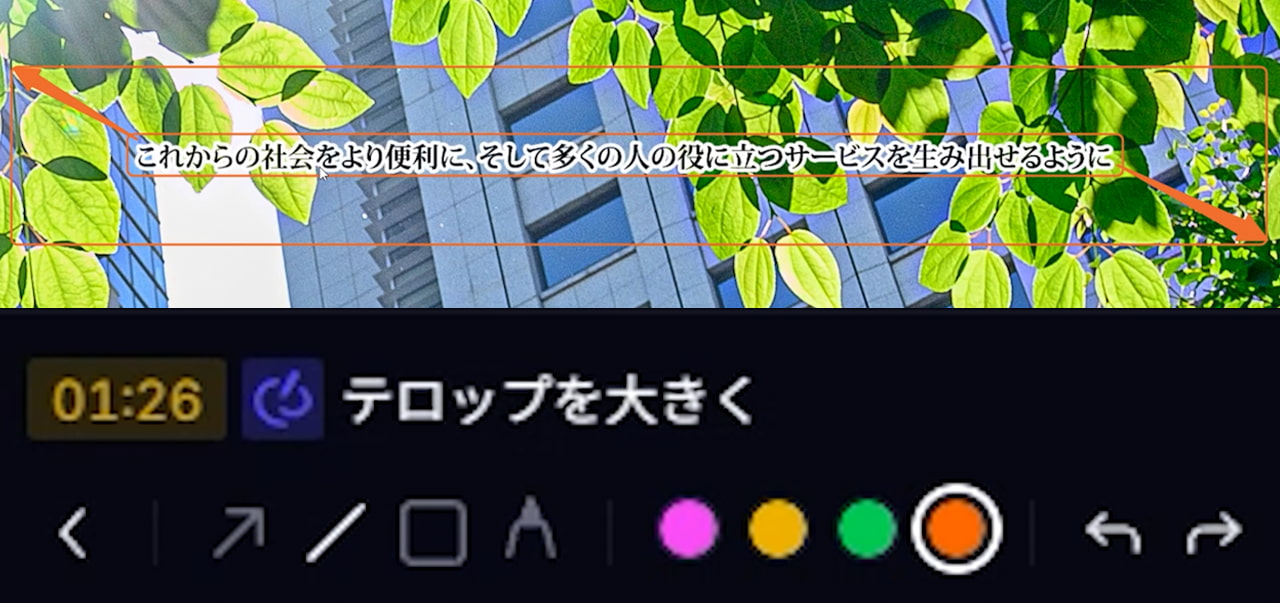

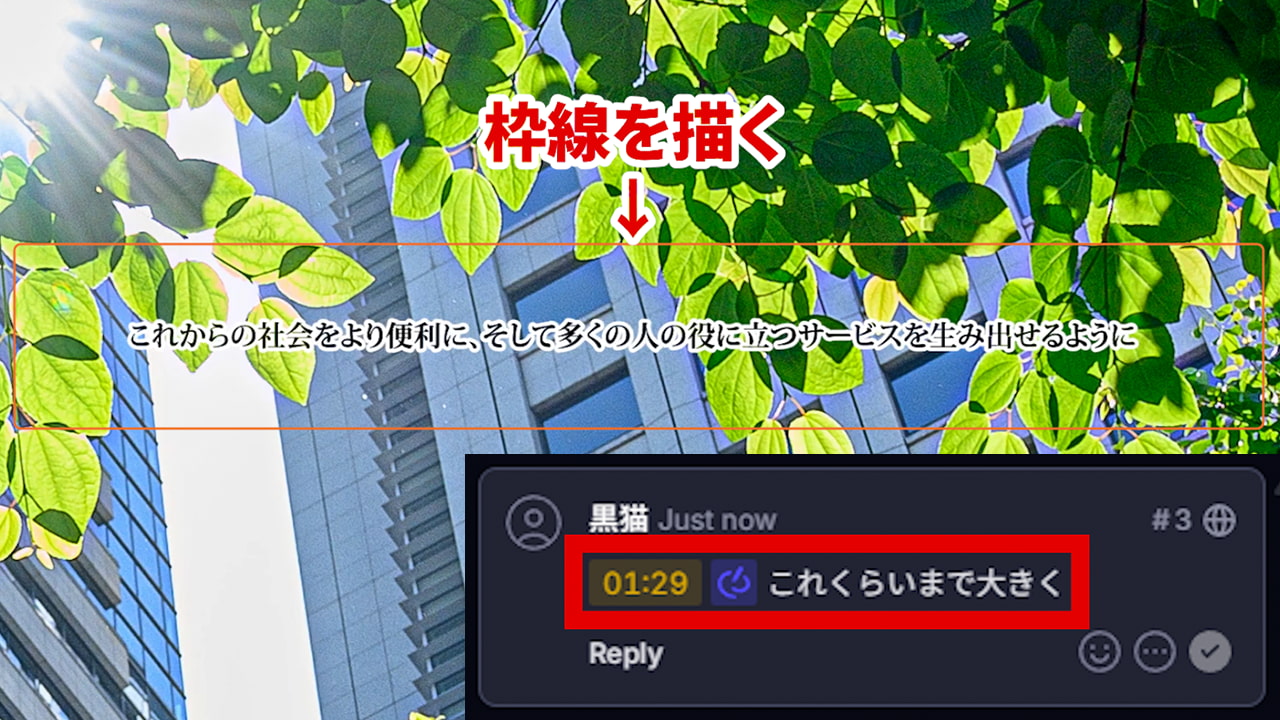

お客様が修正を依頼する際、タイムコードとテキストだけで指示をすると、編集者には意図が正確に伝わらないことがあります。

例えば「テロップを大きく」という指示だけでは、編集者は「どのくらい大きくすればいいんだろう?」と悩んでしまいます。

そんな時、Frame.ioの描画ツールが役立ちます。

- 手書きで「このくらい」と囲んであげる

- 矢印で場所を示す

- 枠で囲んであげる

- ラインを引いてあげる

このように、全ての描画機能があることを前提に、指示を出していただきましょう。

そうすれば、動画編集者は直感的に修正内容を理解でき、悩む時間を削減できます。

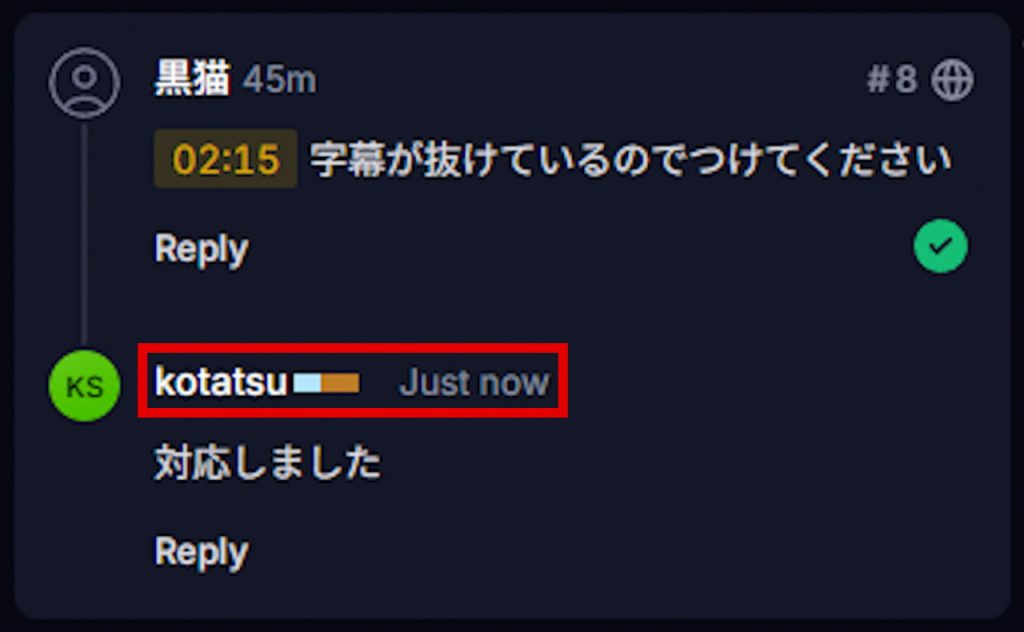

4. 返信・いいねの活用

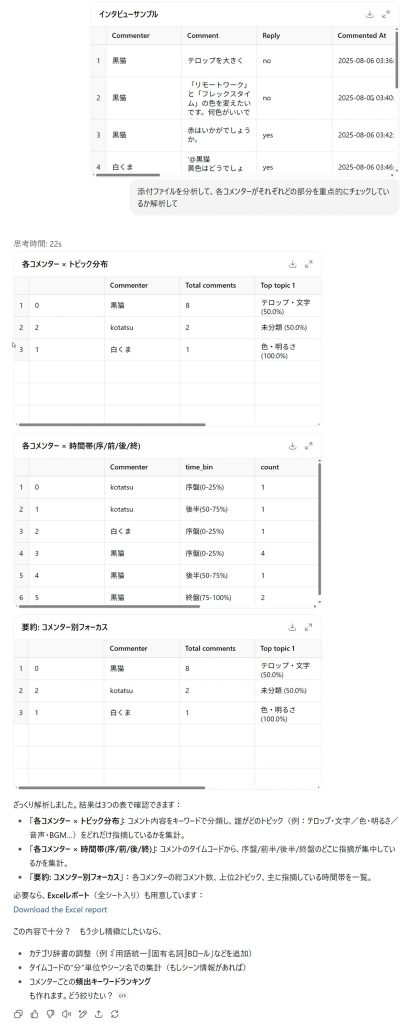

Frame.ioのコメント欄は、SNSのスレッド形式でやりとりができます。修正内容に迷って質問した時、返信で議論したり、関係者が「いいね」で意思表示をしたりできます。

例えば「何色がいいですか?」と質問を投げかければ、編集者は一番いいねが多かった意見を採用するなど、チームの総意を反映したスムーズな意思決定が可能になります。

5. Frame.io×AIでチェック効率化

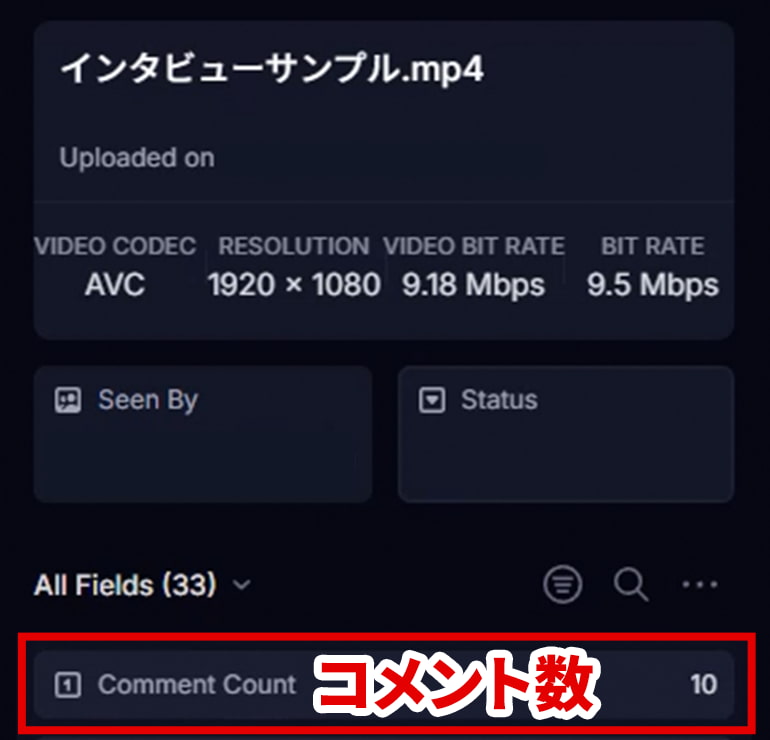

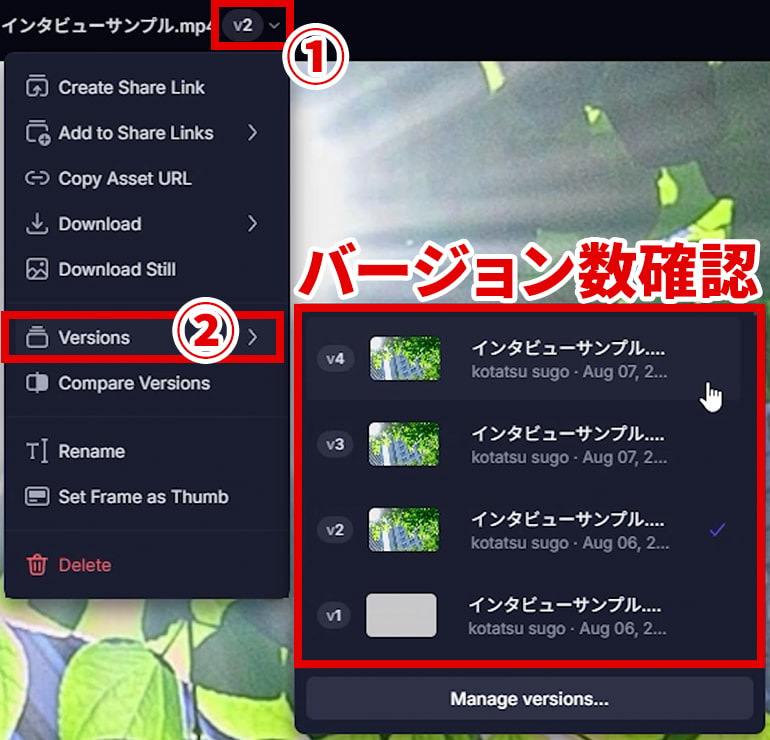

Frame.ioには、コメント数と修正回数を自動で記録する機能があります。

これらのデータとコメント内容をダウンロードします。

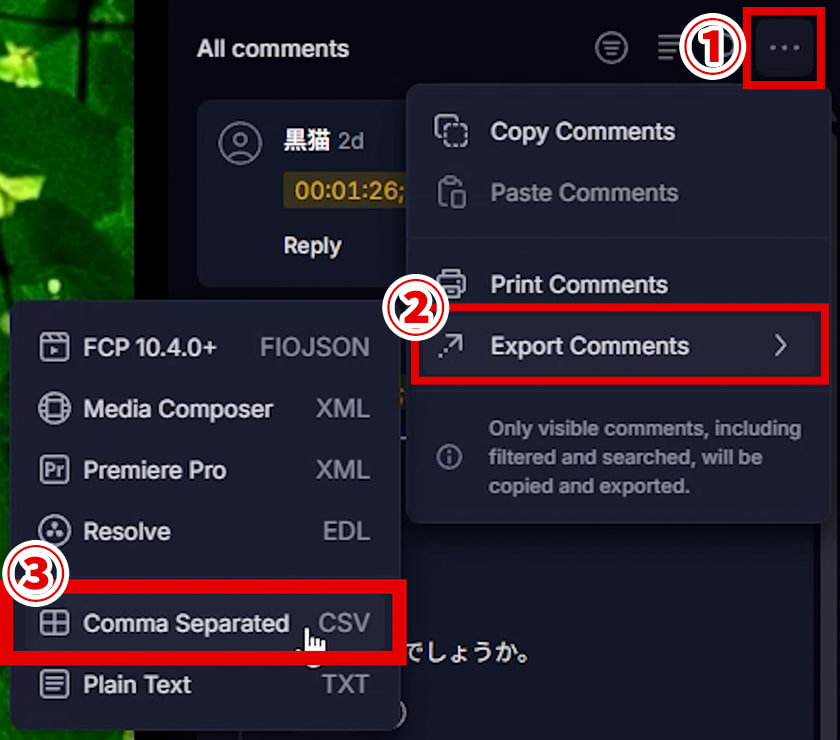

Commentsフィードで「⋯」をクリックし、「Export Comments」を選択します。その中で「Comma Separated(CSV)」を選びましょう。

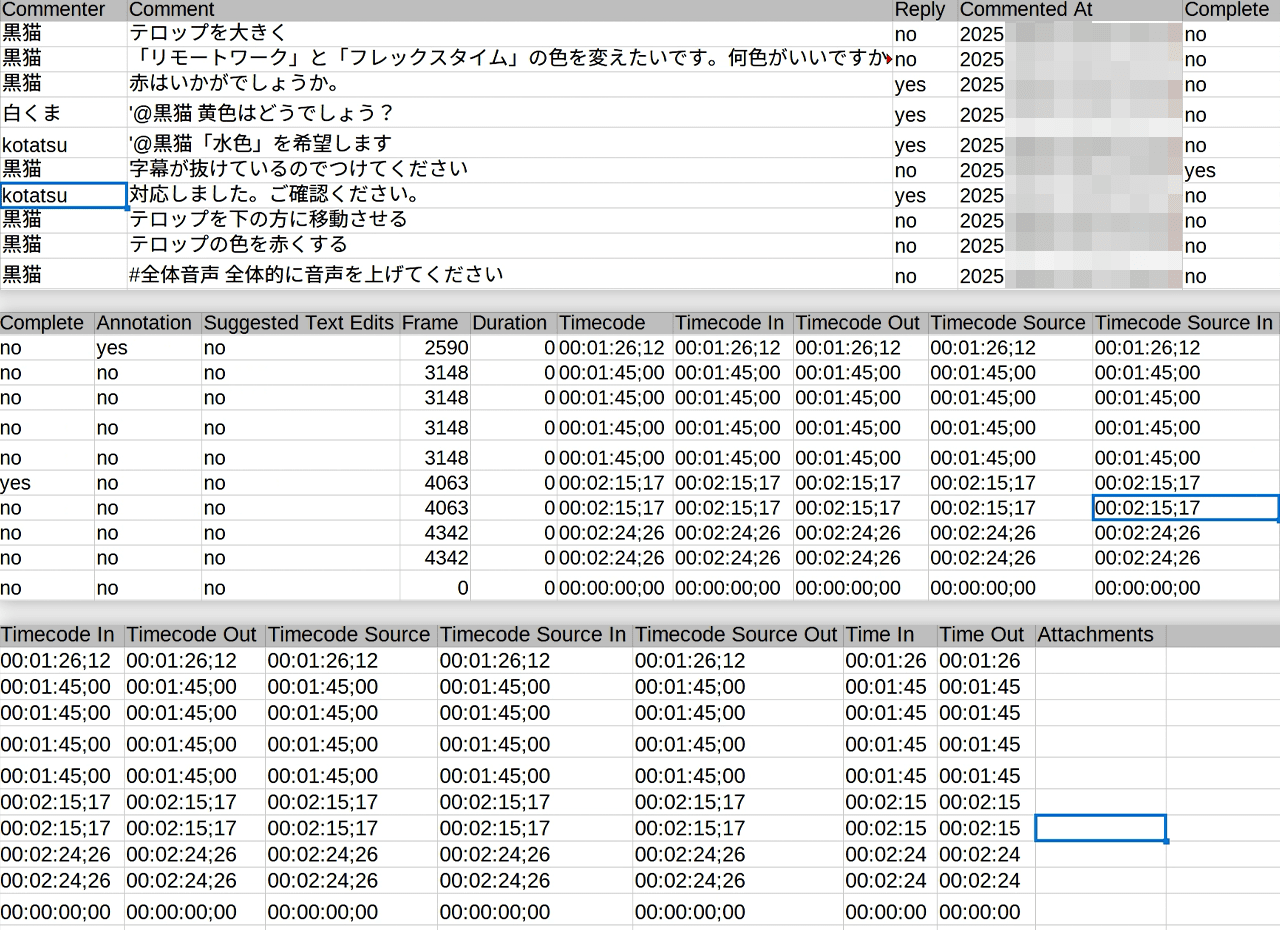

ダウンロードしたファイルを編集し、一部の公開したくないや不要な項目を削除しました。「CommentID」や「Fire URL」などです。

生成AI(ChatGPT、Google AI Studio、Gemini、Claude、Copilotなど)で解析してみましょう。

そうすれば、クライアントや上司がどの部分を重点的にチェックしているかを事前に把握できます。

画像を選択すると新しいウィンドウで拡大画像が開きます。

従来は、クライアントごとにチェック方法や指示書のフォーマットが異なり、傾向をつかむのが難しいという課題がありました。

ですが、このアプローチでチェック工程の効率化が期待できます。

6. 話し合い 曖昧な修正を避ける

Frame.ioは、作業時間やチェックの手間を大幅に削減できる、まさに画期的なツールです。

しかし、ただ導入しただけで魔法のように全ての課題が解決するわけではありません。

特に最初のうちは慣れないツールに戸惑い、かえってコミュニケーションに時間がかかってしまう……なんてことも起こり得るのです。

こうした事態を避け、Frame.ioの真価を発揮するために不可欠なのが、ツールを使い始める前の「話し合い」なのです。

例えば、よくある曖昧な修正内容を見てみましょう。

「音が小さい」「色味が変」「テロップもう少し大きく」「テンポ悪い」などは、どれも曖昧で分かりにくい修正指示と言えるでしょう。

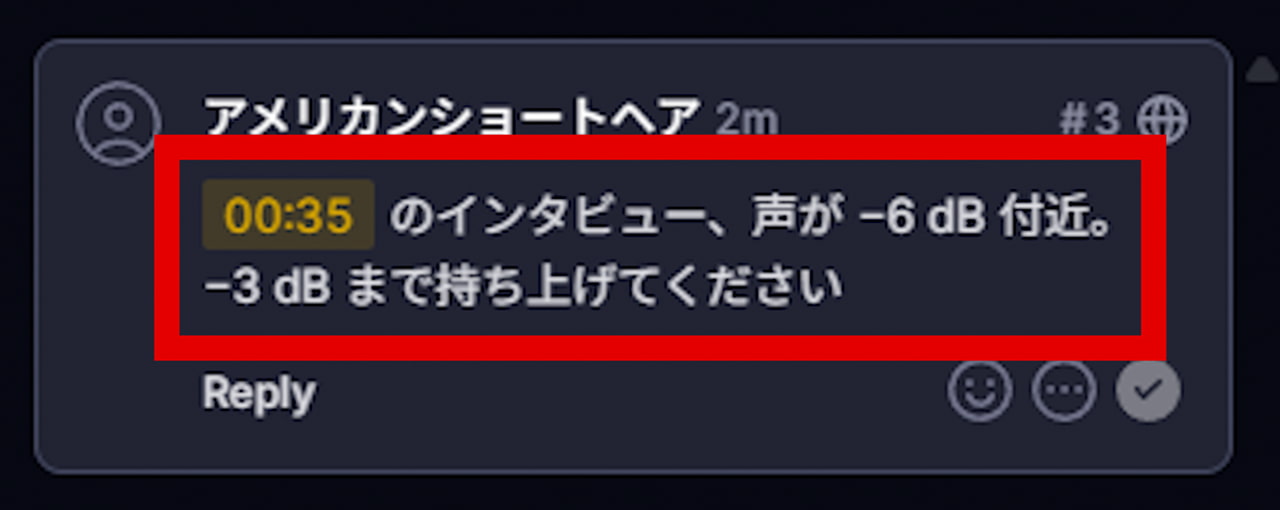

例1:音量の指示

曖昧: 音が小さい

明確: 00:35 のインタビュー、声が−6dB付近。−3dBまで持ち上げてください

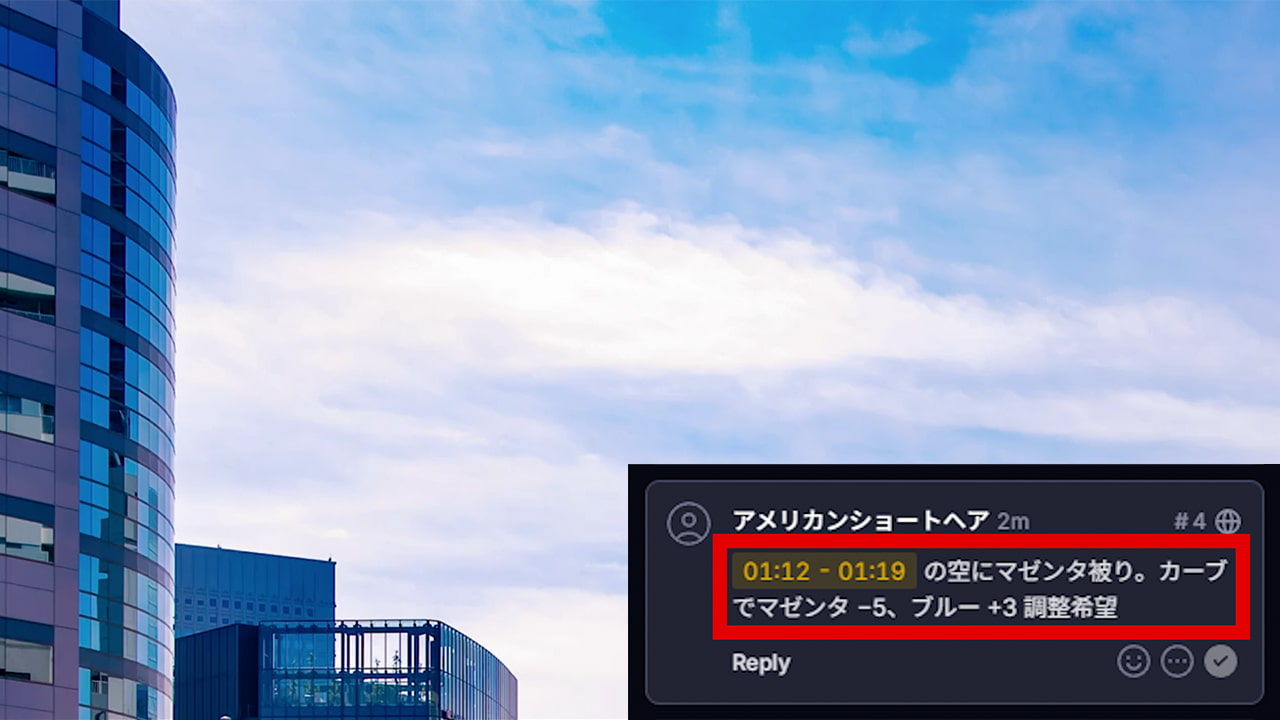

例2:色味の指示

曖昧: 色味が変

明確: 01:12–01:20 の空にマゼンタ被り。カーブでマゼンタ −5、ブルー +3 調整希望

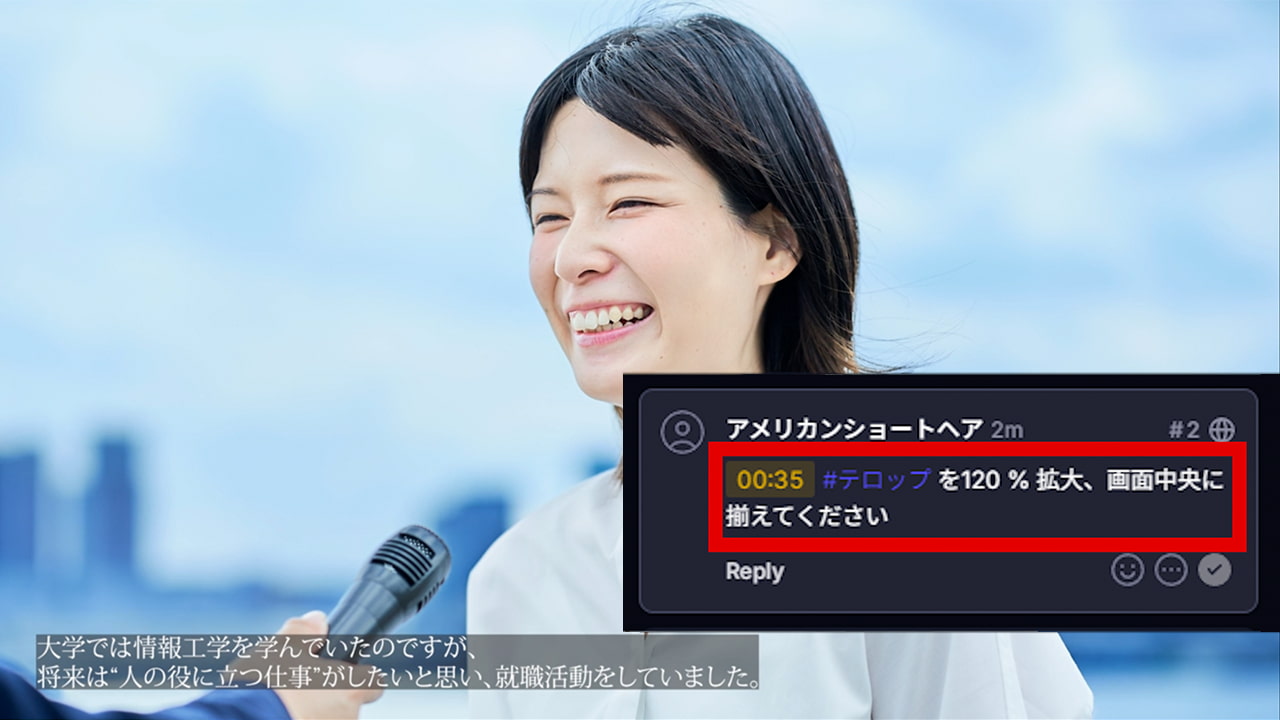

例3:テロップサイズの指示

曖昧: テロップもう少し大きく

明確: テロップを120%拡大、画面中央に揃えてください

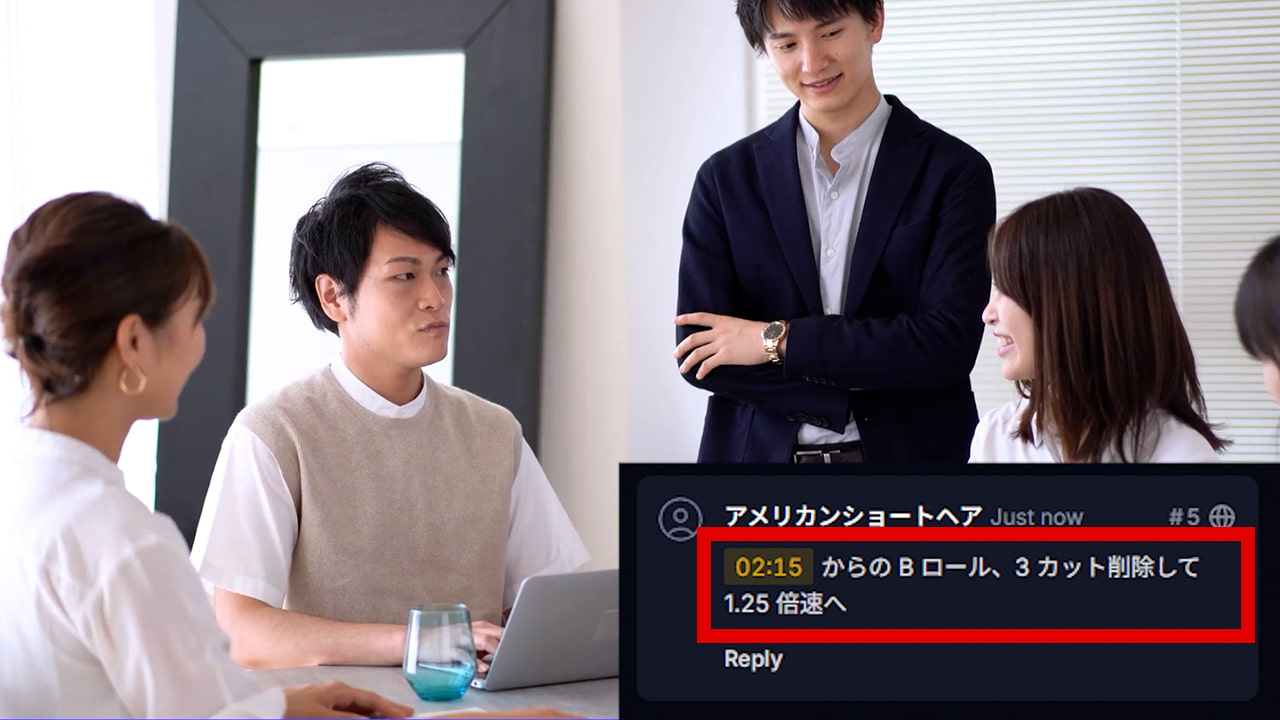

例4:テンポの指示

曖昧: テンポ悪い

明確: 02:15からのBロール、3カット削除して1.25倍速へ

事前の話し合いが重要!

曖昧なコメントに対し、編集者が迷わないよう具体的な修正例を示しました。しかし、これほど詳細な依頼はチェック担当にも映像の知識があることが前提となります。実際には、レビュー担当の多くが動画制作未経験です。同じ精度の指示を出すのは、正直むずかしいでしょう。

だからこそ、事前の話し合いが欠かせません。今表示されている曖昧なコメントは、現状ただの“評価”にとどまっています。

そこで共有したいのは、たった2つです。

- 「評価」ではなく“具体的な修正が必要だ”と理解してもらうこと。

- 数値や専門用語が分からなくても、自分が示せる範囲で修正指示や許容ラインを伝えること。

たとえば「これくらいまで大きく」「スマホで読める程度」と記述するだけでも、編集者の作業は格段に楽になります。数値が書けなくてもかまいません。

「ここまで変わればOK」 を言葉にしましょう。その合意こそが、Frame.ioを真に活かす最初の一歩なのです。

「どこが・どれだけ・どう変われば合格か」を共有しておけば、専門知識がなくても実践的な指示が出せるようになります。

それにより、Frame.ioの本当の意味での価値である、チェックの手間を“なくす”ことの最大化が可能になるでしょう。

まとめ

Frame.ioは、入れた瞬間にすぐ効率化できる魔法のツールではありません。効かせるのは“運用ルール”と“合格ラインの共有”です。

- 1コメント=1修正

- 全体指示はハッシュタグで集約

- 描画で指示の解像度を上げる

- 返信・いいねで合意形成

- AIで傾向を把握

- 使い始める前に「どこが・どれだけ・どう変われば合格か」を話し合う

この6点を徹底すれば、修正漏れは減り、意思決定は早まり、往復は半分になります。ツールの価値は“迷いを減らすこと”です。迷いが消えれば、品質とスピードは自然に上がります。

ぜひとも、今回の記事を参考に、Frame.ioを活用して動画制作を効率化させましょう!

Frame.io講座は、火燵の動画マーケティングスクールでも閲覧できます。火燵の動画マーケティングスクールにて受講いただけますと、TV会議でレクチャーが受けられ、LINEで何度でも質問が可能です。

「Frame.ioのことがわからない」「Frame.ioやPremiere Proを使っていてつまずいた」など、講座ではわからなかったことが質問できます。ぜひご受講ください!