8年間の分析から見えた開業医YouTubeのリアル

当社には、開業医の先生方から「YouTubeチャンネルを運営したい」「分析してほしい」というご相談を多くいただきます。当社は8年以上にわたり、動画マーケティングのコンサルティングを行っており、その中でも医師や獣医師の方々とのお付き合いが多くあります。

これまでに培ったノウハウの中には、「新患数が倍増した」という成功事例もあります。ただし、全てのチャンネルが1万人以上の登録者を獲得したり、バズったりするわけではありません。実際には、登録者数が増えても患者数は変わらない場合があるのです。

むしろ、登録者が少なくても新患が増えるケースが数多くあります。特にチャンネル登録が1,000人を超えたあたりから「YouTube見ました」と患者さんに言われることが増える傾向があります。

また、患者増加の多くはYouTube単体の効果というよりも、動画投稿によるアルゴリズム上の優位性が影響しています。結果として、Google検索やGoogleマップ検索で医院が上位表示され、来院につながることが多いのです。

分析すべき主要指標

開業医がYouTubeを活用する際に追いかけるべき指標は、以下の4つに絞れば十分です。

- インプレッションのクリック率(CTR)

- 平均再生率

- 視聴者維持率

- チャンネル登録率

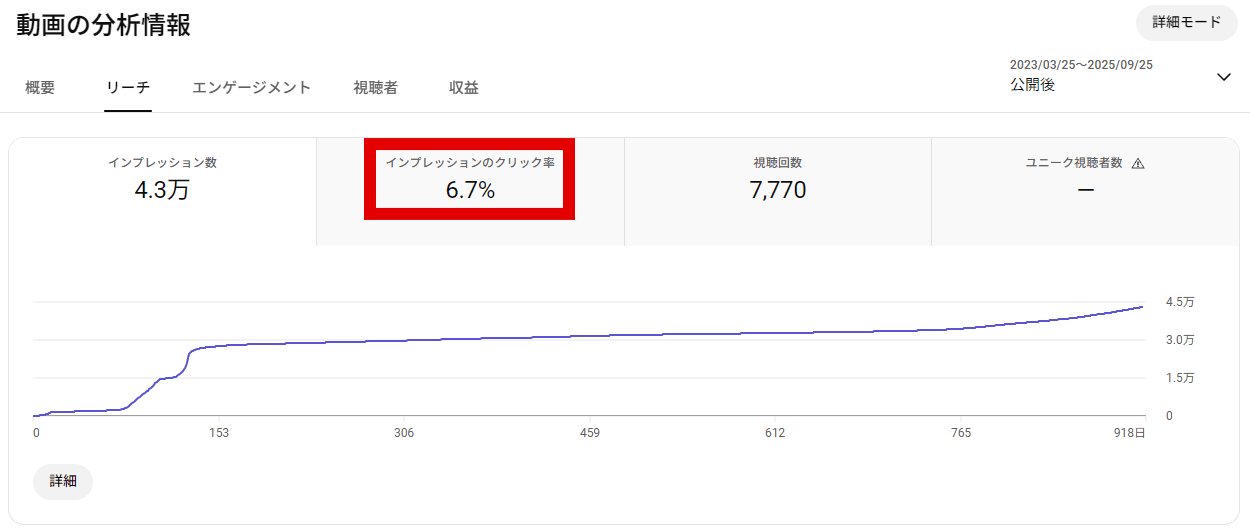

クリック率(CTR)

要改善

平均的

優秀

超優秀

クリック率は6%が一つの分岐点です。6%を下回るとチャンネルの成長はどうしても鈍化しがちですが、6%を超えると何本かの動画が継続的に伸び、チャンネル全体の成長につながる傾向があります。

この数字は単なる指標ではなく、「動画企画そのものの評価」を表すものです。

たとえば、登録者数を広く増やしたい場合は「誰にでも理解できるわかりやすい企画」が有効です。一方で、登録者の質を高めたい場合には「専門性の高いトピック」を選んだ方が成果につながりやすい、といった具合です。

さらに、開業医のチャンネル特有の傾向として、施術内容や専門用語を多用するとCTRは下がりやすく、一方で患者さんが感じる症状をやさしい言葉で解説するとCTRが上がりやすいという特徴があります。つまり、医師としての専門性を保ちつつ、患者さんの視点に立った表現がCTR改善のカギになります。

平均再生率

10分以上の動画で40%以上

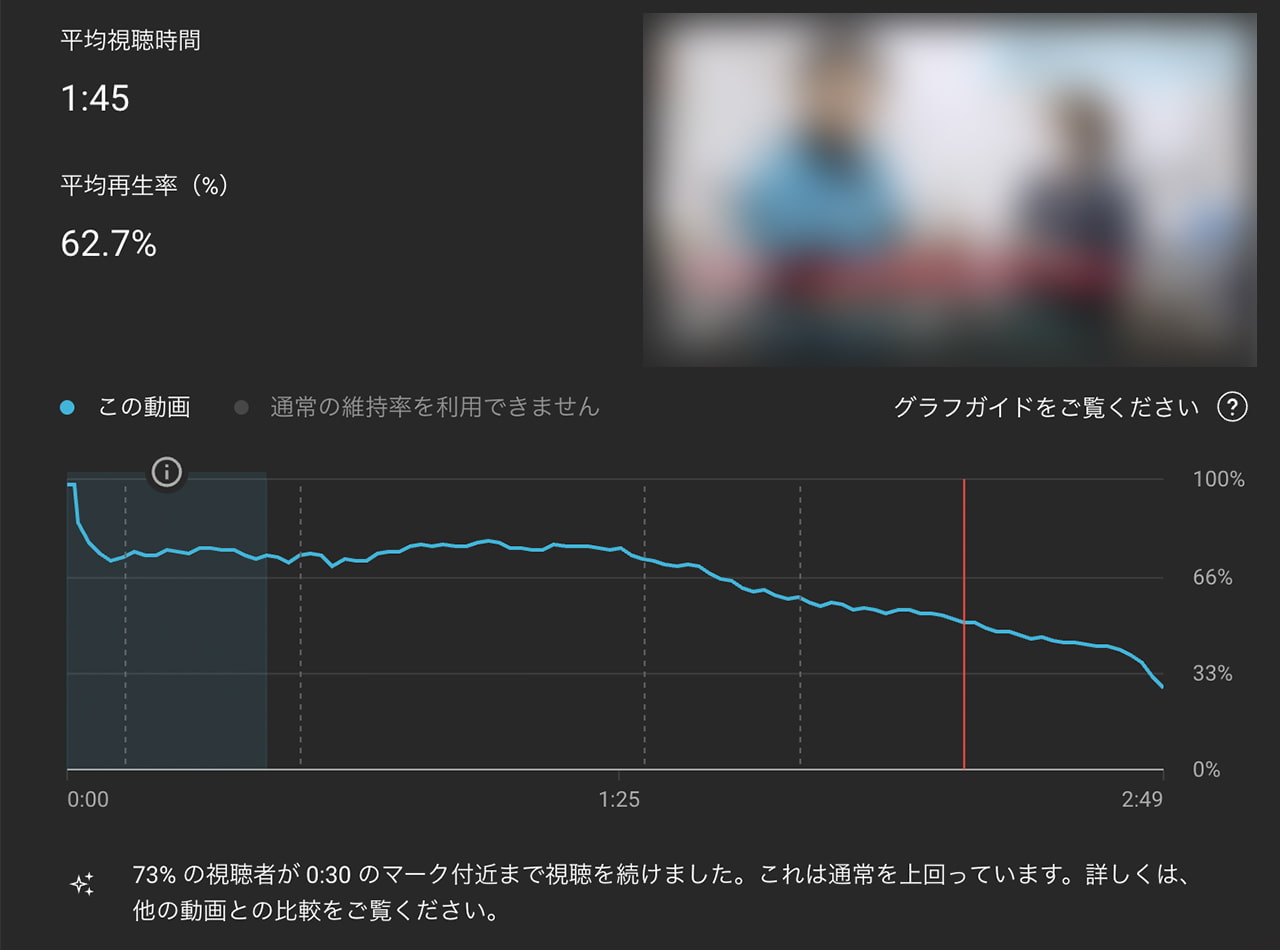

再生率は「どこまで視聴されたか」を示す指標です。クリック率と合わせて評価する必要があります。

例えば、CTRが高くても再生率が低い場合は「企画は良いが中身が悪い」ことを意味します。この場合はテーマを変えずに、話し方や構成を改善することが有効です。

視聴者維持率

視聴者維持率は、テレビでいう「瞬間視聴率」のようなものです。動画のどのタイミングで視聴者が離脱するのかを把握できます。

例えばこの動画について、冒頭からは維持率が高いですが1:25あたりから急激に下がっています。そのため、この部分をカット、もしくは編集や演出で工夫すべきポイントです。

維持率データを基に改善を繰り返すことで、動画全体の質が大きく向上します。

チャンネル登録者率

チャンネル登録数 ÷ 視聴回数 ×100

YouTubeアナリティクスには存在しませんが、当社では新患獲得を測るうえで非常に重要な数値として活用しています。

開業医のチャンネルでは、0.6%を超えると非常に優秀といえます。一方で、多くの医院では0.1〜0.2%の範囲にとどまっているのが現状です。

登録率が低い大きな理由は、ほとんどが以下の2つに集約されます。

- 医師側が「自分の作りたい動画」を優先している(=患者のニーズに合っていない)

- コンテンツの内容が浅く、動画が短くて他チャンネルとの差別化ができていない

逆に言えば、患者さんが実際に抱えている不安や悩みの声を拾い、それに応える動画を丁寧に作れば、登録率が著しく低くなることはほぼありません。

「医師が発信したい情報」ではなく「患者が知りたい情報」に寄せて企画を設計することが、登録率を改善し、新患獲得につながるカギとなります。

YouTubeチャンネル改善チェックリスト(開業医向け)

ここまでの、開業医の先生がYouTubeを運営する際のポイントをまとめました。

以下のポイントをチェックするだけでも、大きな改善につながります。

クリック率(CTR)

- サムネイルに「患者の症状」をやさしく表現しているか

- 専門用語より「かんたんな言葉」を優先しているか

- 誰が見ても理解できるタイトルになっているか

平均再生率

- 10分以上の動画で40%を超えているか

- 冒頭で「動画で得られるメリット」を伝えているか

- 内容が長すぎず、要点が整理されているか

視聴者維持率

- 離脱ポイントを把握しているか(YouTube Studioで確認)

- 中だるみ部分は「カット or 編集で改善」しているか

- 演者が工夫した表現(例:例え話、図解)を使っているか

チャンネル登録率

- 患者が「見たい」と思う内容になっているか

- コンテンツが浅すぎないか(短すぎる動画に偏っていないか)

- 患者さんの声や質問をテーマにしているか

指標の目安(早見表)

| 指標 | 平均的ライン | 優秀ライン |

|---|---|---|

| CTR(クリック率) | 4〜6% | 7%以上 |

| 平均再生率 | 30〜39% | 40%以上 |

| 視聴者維持率 | 中盤で50%維持 | 終盤まで60%維持 |

| チャンネル登録率 | 0.1〜0.2% | 0.6%以上 |

ポイントを押さえたら次にすべきこと

ここまで解説した4つの指標とチェックリストを意識して運営するだけで、チャンネルの基盤は大きく改善されます。

ただし、実際に新患を増やすためには「数字の改善」だけで終わらせてはいけません。

YouTubeの強みは、既存患者との接点を深めることでリピーターや紹介につながる点にあります。

そこで次に重要になるのが、自院の患者さんに動画を見てもらう工夫です。

自院の患者に視聴を促す

病院業界はどうしても待ち時間が長く、診察時間が短くなりがちです。そのため「動画をアフターサービスの一つとして活用しよう」という発想を持つ先生は多くありません。

しかし実際には、患者さんのために動画を活用する医院ほど経営が安定しており、収益性も高い傾向があります。院内に掲示しただけでは、ほとんどの患者さんは動画を見てくれないため、工夫が必要です。

例えば、待合時間に案内したり、診察後に「あなたの症状に役立つ動画を作ったのでぜひご覧ください」と伝えるだけでも、再生数は着実に伸びます。こうして再生率が上がると、YouTubeのアルゴリズムに評価されやすくなり、結果的にチャンネル全体の成長につながるのです。

広告とレビュー対策

広告やレビュー対策は、医院の集患において欠かせません。当社がこれまで支援した事例では、広告を実施して患者数が増えなかった医院は一つもありません。 それほど効果的な施策といえます。

ただし注意が必要なのは、広告だけを積極的に出していても、ホームページが整備されていなかったり、YouTubeチャンネルが放置されていたりすると「やる気のない医院」と見られてしまう点です。そうなると、せっかくの広告投資が十分に成果に結びつきません。

逆に、ホームページを定期的に更新し、YouTubeチャンネルもきちんと運営している医院は、患者さんに強い安心感を与え、来院へとつながりやすくなるのが実情です。

生成AI(LLMO)対策

ここで言う生成AI対策とは、ChatGPTのようなAIに「〇〇でおすすめの内科を教えて」と質問した際に、医院名や情報が返答に含まれるようにするための施策を指します。専門的にはLLMO(Large Language Model Optimization)と呼ばれる領域です。

具体的には、作成したYouTube動画をホームページに1ページ1動画の形式で掲載することが効果的です。そのうえで、構造化マークアップを適切に行うことで、AIが医院の情報を正しく理解・引用しやすくなります。

ホームページの文章を、検索エンジンやAIが“これは病院名、これは診療科目、これは動画”を理解しやすいように、目印をつける仕組みのことです。

たとえば「診療時間」「医院名」「住所」といった情報を、ただ文章で書くだけでなく、検索エンジンが読み取りやすい形で伝えることで、Google検索やChatGPTのようなAIが正確に情報を拾えるようになります。

その結果、検索結果に動画や医院情報が分かりやすく表示されやすくなり、患者さんに見つけてもらいやすくなるのです。

この作業はWEB担当者に依頼するのが基本ですが、もし「よくわからない」と言われる場合は注意が必要です。そうした場合は、その業者が最新のトレンドに追いついていない可能性が高いので、一旦当社までご相談ください。

まとめ

以上、「開業医のYouTubeチャンネルで新患を獲得するためのマーケティング術」についてご紹介しました。

開業医のYouTubeチャンネルはライバルも多く、なかなか伸びにくいのが現実です。登録者数が爆発的に増えるチャンネルは一部に限られますし、その意味では「伸びにくいイメージがある」というのは事実と言えるでしょう。

しかし重要なのは、無理にチャンネルを大きくする必要はないということです。登録者数が少なくても、患者さんに選ばれる仕組みを整えることで、新患獲得に直結するマーケティングは十分に可能です。

- CTR・再生率・維持率・登録率の改善

- 自院の患者さんに動画を見てもらう導線づくり

- ホームページやレビューとの連動

- 生成AI(LLMO)対策の実施

これらを丁寧に実践していけば、登録者数に関係なく「確実に患者に届くYouTube運営」を実現できます。ぜひ日々の運営に役立てていただければ幸いです。